ROI【🔏機密ファイル】 No. X021 | カスタマージャーニーマップとは何か

📅 2025-06-21

🕒 読了時間: 20 分

🏷️ カスタマージャーニーマップ 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: UXデザインやマーケティング部門で頻繁に目撃される「カスタマージャーニーマップ」という手法。顧客が商品・サービスと出会ってから購入・利用・推奨に至るまでの一連の体験を時系列で可視化するこのツールは、断片的な顧客接点を「物語」として繋ぎ、真の顧客体験を解明する力を持つという。しかし多くの企業が「タッチポイントの洗い出し」で満足し、感情の変化や改善機会の特定という本来の目的を見失っているという報告が相次いでいる。なぜ顧客体験を「旅」として捉えることが重要なのか、そして時系列の接点マッピングが組織変革と顧客価値向上をどのように促すのか、その体験設計メカニズムの正体を突き止めよ。

カスタマージャーニーマップとは何か - 事件概要

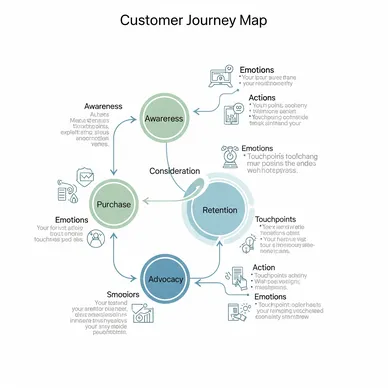

カスタマージャーニーマップ(Customer Journey Map)、日本語では「顧客体験の旅路図」として、2000年代後半からUXデザインやサービスデザインの分野で発展した顧客体験可視化手法。顧客が商品・サービスと関わる全プロセスを時系列で整理し、各段階での行動・思考・感情・タッチポイントを包括的にマッピングする戦略ツールとして依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の現場では「接点の洗い出し作業」として表面的に活用されることが多く、顧客感情の変化分析や体験改善への具体的活用が不十分で、真の顧客中心経営への変革に繋げられていない企業が大半である。

捜査メモ: 時系列による顧客体験の構造化と感情変化の可視化。一見複雑だが、その背後には「断片的な接点を統合的体験として理解する」「組織の縦割りを超えた顧客視点の共有」という明確な設計思想がある。なぜ「旅」なのか、そして体験設計が事業成果に繋がる仕組みを解明する必要がある。

カスタマージャーニーマップの基本構造 - 証拠分析

基本証拠: カスタマージャーニーマップの構成要素

時系列フェーズ(Phases)

「顧客体験の段階的展開」

・認知(Awareness):存在を知る

・検討(Consideration):比較・検討する

・購入(Purchase):決定・購入する

・利用(Usage):使用・体験する

・継続(Retention):継続・再購入する

・推奨(Advocacy):他者への推奨

顧客行動(Actions)

「各段階で顧客が取る具体的行動」

・情報検索・収集行動

・比較・検討行動

・問い合わせ・相談行動

・購入・契約行動

・使用・利用行動

・評価・共有行動

思考・感情(Thoughts & Emotions)

「各段階での顧客の内面状態」

・考えていること・感じていること

・期待・不安・喜び・不満

・動機・懸念・疑問

・満足度・ストレス・驚き

・信頼・失望・感動

タッチポイント(Touchpoints)

「顧客と企業の接点」

・Webサイト・SNS・広告

・店舗・営業・コールセンター

・商品・サービス・パッケージ

・請求書・メール・アプリ

・アフターサービス・サポート

チャネル(Channels)

「接点が発生する場所・媒体」

・オンライン:Web・アプリ・SNS・メール

・オフライン:店舗・電話・対面・紙媒体

・デバイス:PC・スマホ・タブレット

・物理:商品・店舗・配送・イベント

ペインポイント(Pain Points)

「顧客が感じる課題・不満・障害」

・情報不足・分かりにくさ

・手続きの煩雑さ・待ち時間

・期待との乖離・品質問題

・サポート不足・対応不備

・価格・コストの負担感

機会(Opportunities)

「改善・革新の可能性」

・体験向上のポイント

・新サービス・機能の可能性

・感動・驚き創出の機会

・効率化・簡便化の余地

・差別化・競争優位の源泉

証拠解析: カスタマージャーニーマップの秀逸さは、顧客体験を「点」ではなく「線」として捉え、感情の変化と組織の対応を同時に可視化する点にある。これにより、部分最適に陥りがちな組織活動を、顧客視点での全体最適に転換する構造が組み込まれている。

カスタマージャーニーマップ実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的なジャーニーマップ例(オンライン英会話サービス)

事例証拠(30代会社員の英会話学習ジャーニー):

【認知フェーズ】

行動:「転職 英語力」でGoogle検索

思考・感情:昇進に英語が必要、でも時間がない(焦り・不安)

タッチポイント:検索広告、比較サイト、SNS広告

チャネル:スマホ、PC

ペインポイント:情報が多すぎて選べない

機会:明確な目的別コース提案

【検討フェーズ】

行動:複数サービスの料金・口コミ比較

思考・感情:「本当に上達するか不安」「続けられるか心配」

タッチポイント:公式サイト、口コミサイト、友人の体験談

チャネル:PC、スマホ、対面

ペインポイント:体験レッスンまでの手続きが面倒

機会:簡単な適性診断・レベル判定

【購入フェーズ】

行動:体験レッスン申込み・受講・契約

思考・感情:「先生が親切」「これなら続けられそう」(期待・安心)

タッチポイント:体験レッスン、営業説明、契約手続き

チャネル:オンライン、電話、Web

ペインポイント:契約手続きが複雑

機会:スムーズな決済・即日開始

【利用フェーズ】

行動:定期レッスン受講・予習復習・進捗確認

思考・感情:「上達実感」→「マンネリ化」→「モチベーション低下」

タッチポイント:レッスン、教材、アプリ、進捗レポート

チャネル:PC、スマホ、タブレット

ペインポイント:予約の取りにくさ、モチベーション維持の困難

機会:AI学習アシスタント、ゲーミフィケーション

【継続フェーズ】

行動:コース更新・追加サービス利用

思考・感情:「成果が出ている」「投資効果を実感」(満足・継続意欲)

タッチポイント:成果測定、更新提案、追加サービス案内

チャネル:アプリ、メール、電話

ペインポイント:料金負担感、上級レベルでの成長実感減少

機会:成果の可視化、上級者向け特別プログラム

【推奨フェーズ】

行動:同僚・友人への推奨・SNS投稿

思考・感情:「良いサービスを教えてあげたい」(感謝・誇り)

タッチポイント:紹介制度、SNS、口コミサイト

チャネル:SNS、対面、メール

ペインポイント:紹介特典の魅力不足

機会:紹介者・被紹介者双方へのメリット拡充

捜査発見2: 組織への影響と活用方法

部門横断での改善アクション:

マーケティング部門:

・認知段階での情報提供改善

・検討段階での不安解消コンテンツ

・ターゲティング精度向上

営業・CS部門:

・体験レッスンの品質向上

・契約手続きの簡素化

・継続サポートの強化

商品開発部門:

・アプリ機能の改善

・ゲーミフィケーション導入

・AI学習機能の開発

経営陣:

・顧客体験向上への投資判断

・部門間連携の促進

・KPI設定の見直し

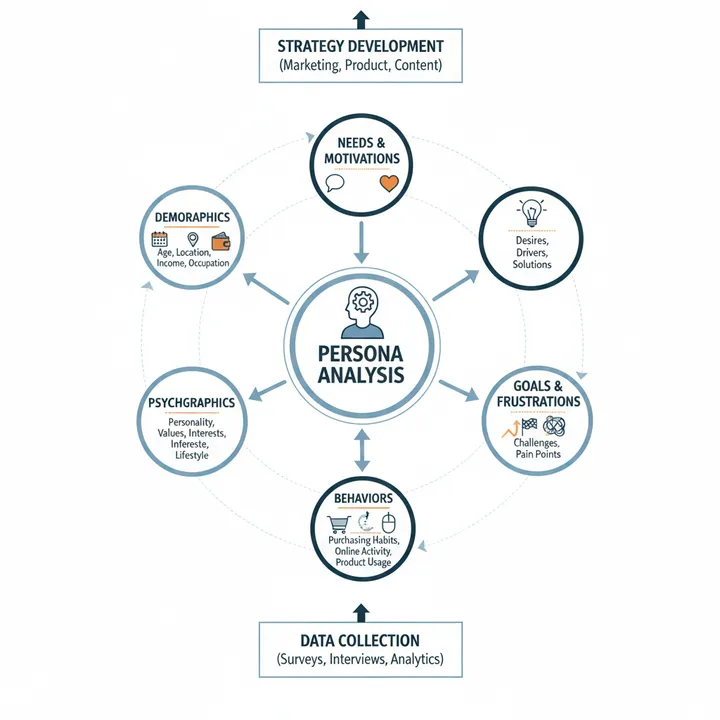

捜査発見3: 作成プロセス

Step 1: 対象顧客・シナリオの設定

・ペルソナ・ターゲット顧客の明確化

・分析対象範囲・期間の決定

・チーム編成・役割分担

Step 2: 現状調査・情報収集

・顧客インタビュー・アンケート

・行動観察・データ分析

・既存の顧客対応記録収集

・競合他社の体験調査

Step 3: ジャーニーマップ作成

・フェーズ・段階の設定

・各段階での要素整理

・チームでのワークショップ実施

・視覚的な地図の完成

Step 4: 問題・機会の特定

・ペインポイントの優先順位付け

・改善機会の評価・選定

・実行可能性・インパクト分析

・部門別アクションプランの策定

Step 5: 実行・測定・改善

・具体的施策の実行

・効果測定・KPI監視

・顧客フィードバック収集

・継続的なマップ更新

カスタマージャーニーマップの威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 組織の縦割り解消 従来の部門別・機能別思考を顧客視点での統合的思考に転換。マーケティング・営業・開発・サポートが連携し、一貫した顧客体験を設計・提供する基盤を構築。

警告ファイル2: 感情設計による差別化 機能的価値だけでなく、感情的価値を意識した体験設計が可能。顧客の感情変化を予測・管理することで、競合との差別化と長期的関係構築を実現。

警告ファイル3: 改善優先順位の明確化 多数の改善候補から、最も顧客価値とビジネスインパクトの高い領域を特定。限られたリソースを効果的に配分し、投資効率を最大化。

警告ファイル4: 予防的問題解決 顧客が離脱や不満を感じる前に問題を予測し、予防的な対策を実施。事後対応から事前対応への転換により、顧客満足度と効率性を向上。

カスタマージャーニーマップの限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 理想化・単純化の罠 実際の顧客行動は複雑で非線形だが、ジャーニーマップは単純な時系列として表現しがち。現実の顧客は行きつ戻りつし、複数の経路を同時に辿る場合も多い。

警告ファイル2: 作成作業の目的化 美しいマップを作ることが目的となり、実際の改善アクションや成果創出に繋がらないケース。「作って満足」症候群により、真の顧客体験向上に至らない危険性。

警告ファイル3: 一般化・平均化の限界 特定のペルソナや典型例に基づくマップが、多様な顧客セグメントの違いを見落とす可能性。年齢・地域・利用目的による体験の違いを軽視するリスク。

警告ファイル4: 静的スナップショットの制約 一時点でのジャーニーマップ作成に留まり、顧客行動や市場環境の変化に対応できない。特にデジタル化の進展により、顧客行動は急速に変化している。

警告ファイル5: 内部視点の混入 企業側の都合や思い込みが混入し、真の顧客視点を見失うケース。「企業が見せたいジャーニー」と「顧客が実際に体験するジャーニー」の乖離が発生。

カスタマージャーニーマップの応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: エンパシーマップとの統合活用

エンパシーマップ(顧客理解)→ ジャーニーマップ(体験設計):

・ペルソナの心理状態詳細化

・各段階での感情変化の精緻化

・より深い顧客共感に基づく体験設計

・チーム内での顧客理解統一

関連証拠2: 4P分析・BSCとの連携

ジャーニーマップ → マーケティング戦略:

・Product: 各段階でのニーズに応じた機能設計

・Price: 価値実感タイミングでの価格戦略

・Place: 最適なチャネル選択・統合

・Promotion: 段階別メッセージ・コンテンツ

ジャーニーマップ → BSC指標:

・顧客視点KPIの精緻化

・各段階での成果測定指標設定

関連証拠3: RFM分析との組み合わせ

定量分析 + 体験分析の統合:

・RFMセグメント別ジャーニー作成

・購買行動パターンと体験の関連分析

・セグメント特性に応じた体験最適化

・効果的な顧客育成戦略

関連証拠4: オムニチャネル戦略との統合

・複数チャネル間の一貫した体験設計

・チャネル間の顧客データ統合

・最適なチャネルミックスの決定

・シームレスな顧客体験の実現

関連証担5: アジャイル・デザイン思考との連携

・短期間でのプロトタイプ・テスト

・継続的な顧客フィードバック収集

・素早い改善サイクルの実現

・仮説検証に基づく体験改善

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

カスタマージャーニーマップは「顧客体験を物語として統合し、組織変革を促進する戦略地図」である。時系列での接点・行動・感情の可視化は、断片的な顧客対応を統合的な体験設計に転換し、真の顧客中心経営への変革を推進する力を持っている。

本調査で最も印象的だったのは、カスタマージャーニーマップの「組織変革促進効果」である。単なる顧客理解ツールを超えて、部門の縦割りを解消し、全社一丸となった顧客体験向上への取り組みを促進する。マーケティング・営業・開発・サポートが同じ顧客の「旅」を共有することで、組織全体の顧客中心思考が醸成される。

また、感情設計による差別化の重要性も明らかになった。機能的価値だけでなく、各段階での顧客感情を意識した体験設計により、競合との差別化と長期的な関係構築が可能になる。「何を提供するか」から「どのような体験を創造するか」への発想転換こそが、現代のビジネス成功の鍵となる。

しかし同時に、多くの企業が陥りがちな「作成作業の目的化」という罠も浮き彫りになった。美しいマップを作ることで満足し、実際の改善アクションや成果創出に繋がらないケースが頻発している。ジャーニーマップの真価は「作ること」ではなく、「継続的に活用し、実際の顧客体験を改善し続けること」にある。

他の顧客理解・戦略分析手法との統合活用も重要な発見だった。エンパシーマップによる深い顧客理解、RFM分析による定量的セグメンテーション、4P分析による戦略立案との組み合わせにより、より実効性の高い顧客体験改善システムを構築できる。

デジタル時代における進化の可能性も大きい。オムニチャネル対応、リアルタイムデータ活用、AI予測分析など、新しい技術を活用したより動的で精密なジャーニーマップ作成・運用が可能になっている。

最も重要な発見は、カスタマージャーニーマップが「分析ツール」を超えて「変革ツール」として機能する点だ。顧客の旅路を可視化することで、組織の視点を内向きから外向きに転換し、真の顧客価値創造に向けた行動変容を促進する。これこそが、この体験設計手法の真の威力なのである。

顧客体験の格言: 「優れた企業とは、顧客の旅路に寄り添い、その一歩一歩で感動と価値を創造し続ける企業である」

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます