ROI事件ファイル No.258|『アフリカ教育スタートアップの挑戦』

📅 2025-10-16 11:00

🕒 読了時間: 17 分

🏷️ EMPATHY

第一章:学びの壁——見えない障壁

SwissGuard Insurance のNPS事件が解決した翌週、今度はアフリカから教育サービスの設計に関する相談が届いた。第二十巻「実践の統合」の第258話となるこの事件は、学習者の内面を深く理解し、真のニーズに応える課題についてだった。

「探偵、我々はケニアでオンライン教育プラットフォームを運営していますが、教材は充実しているのに学習継続率が極めて低いのです。何が学習者の障壁になっているのか、表面的な調査では見えません」

EduBridge Africa の共同創業者、ナイロビ出身のアマニ・ムウェンデは深い悩みを抱えてベイカー街221Bを訪れた。彼女の手には、高品質な教育コンテンツのカタログと、それとは対照的に低迷する継続率データが握られていた。

「我々は東アフリカ全域で、中高生向けのオンライン学習プラットフォームを提供しています。数学・科学・英語の優れた教材を用意し、価格も月額300円と手頃です。しかし、登録した生徒の78%が1ヶ月以内に使用を停止します」

EduBridge Africa の事業状況: - 設立:2020年(教育テック・スタートアップ) - 登録生徒数:8万人(ケニア、ウガンダ、タンザニア) - 教材数:1,200コース(各科目充実) - 月額料金:300円(現地の経済水準に配慮) - 継続率:1ヶ月後22%(78%が離脱)

数字は深刻な離脱率を示していた。アマニの表情には困惑が刻まれていた。

「問題は、『なぜ使い続けないのか』が見えないことです。アンケートでは『忙しい』『難しい』という表面的な回答しか得られません。学習者の日常生活、感情、本当の困りごとを理解できていないのです」

表面的な理解の限界: - アンケート回答:「時間がない」「難しすぎる」(具体性なし) - 実態との乖離:時間はあるが、別の理由で学習していない - 感情の不可視:挫折感、孤独感、不安などが測定できない - 文脈の欠如:家庭環境、経済状況、社会的プレッシャーが見えない - 改善の方向性不明:何を変えれば継続するかわからない

「我々は教材の『質』には自信がありますが、学習者の『現実』を理解していません」

第二章:エンパシーマップの活用——学習者の内面へ

「アマニさん、現在、学習者の理解は、どのような方法で行われているのでしょうか?」

ホームズが静かに尋ねた。

アマニは申し訳なさそうに説明した。

「主にオンラインアンケートです。『サービスの改善点は?』『なぜ使わなくなったか?』といった質問をしていますが、回答率も低く、得られる情報も表面的です」

現在の学習者理解方法:

オンラインアンケート: - 質問:「使わなくなった理由は?」 - 回答:「忙しい」「難しい」「興味がない」 - 回答率:15%(多くが無回答) - 深さ:表面的な理由のみ

利用データ分析: - ログイン頻度:減少傾向は見える - 学習時間:短時間で離脱 - しかし:「なぜ」が見えない

私は学習者の内面世界の理解不足に注目した。

「学習者が『見ているもの』『聞いているもの』『感じていること』『考えていること』、その全体像を把握する必要がありますね」

アマニは深刻な表情で答えた。

「その通りです。でも、どうすれば内面を理解できるのでしょうか」

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「見る・聞く・考える・感じる・言う・行う。6つの視点で人間を理解せよ」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「共感は想像ではない。観察と対話から生まれる深い理解だ」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「エンパシーマップは人間理解の地図。表面でなく、内面を描く」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「教育分野特化型エンパシーマップ」のフレームワークを展開した。

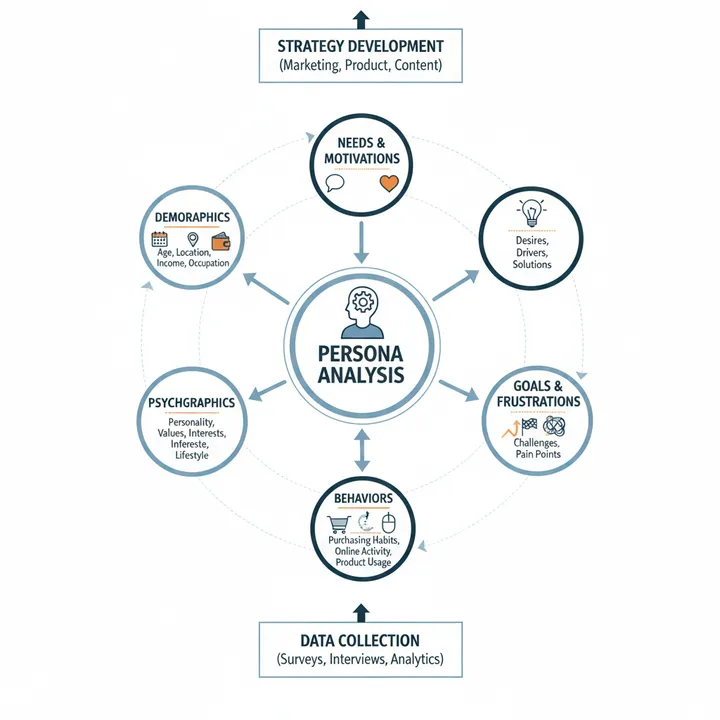

エンパシーマップの6要素: - See(見ているもの) - 学習者の目に映る環境・状況 - Hear(聞いているもの) - 周囲からの声・メッセージ - Think & Feel(考え・感じること) - 内面の思考・感情 - Say & Do(言う・行うこと) - 外に表れる言動 - Pain(痛み) - 恐れ、フラストレーション、障害 - Gain(利益) - 望み、ニーズ、成功の定義

「アマニさん、EduBridge の学習者を、エンパシーマップで深く理解しましょう」

第三章:学習者の体験を描く——見えてきた真実

EduBridge Africa のエンパシーマップ作成:

Phase 1:深層インタビュー(2ヶ月)

ナイロビ、キガリ、ダルエスサラームで、離脱した生徒20名の自宅を訪問。

学習者A:ジョン(16歳、ナイロビ郊外)

See(見ているもの): - 狭い部屋を5人の兄弟で共有 - スマートフォンは家族で1台のみ、取り合い - 友人たちは学習アプリを使っていない - 近所に大学進学者はほとんどいない

Hear(聞いているもの): - 父:「勉強より働いて家計を助けろ」 - 母:「教育は大事だけど、お金がない」 - 友人:「大学なんて俺たちには無理」 - 教師:「試験に合格しないと将来はない」

Think & Feel(考え・感じること): - 「大学に行きたいけど、本当に可能なのか不安」 - 「家族を失望させたくない、でも学費の心配」 - 「一人で勉強していると孤独を感じる」 - 「わからない問題があっても誰にも聞けない」

Say & Do(言う・行うこと): - 「忙しくて時間がない」と言う(本音は別) - 夜中、家族が寝てから30分だけスマホで学習 - わからない問題はスキップ(質問できない) - 2週間で挫折、アプリを開かなくなる

Pain(痛み): - 学習環境の欠如(静かな場所、専用デバイスなし) - 孤独感(一緒に学ぶ仲間がいない) - 経済的プレッシャー(家計への罪悪感) - 質問できない(わからないまま進めない)

Gain(望み): - 大学進学、家族の生活改善 - 友達と一緒に学び、励まし合いたい - 小さな成功体験を積み重ねたい - 将来の可能性を信じたい

Phase 2:エンパシーマップからの洞察

20名のマップを統合し、共通パターンを発見。

重要な発見:

従来の仮説(間違い): 「学習者は教材の質と価格を求めている」

真実(エンパシーマップから): 「学習者は孤独と戦い、環境的制約の中で、小さな希望を必死に守ろうとしている」

見落としていたニーズ: 1. 仲間とつながり、励まし合いたい 2. 小さな成功を積み重ね、自信をつけたい 3. 家族の理解とサポートを得たい 4. 質問できる相手がほしい 5. 将来への希望を持ち続けたい

第四章:新しい教育サービスの形——共感から生まれた革新

Phase 3:エンパシー駆動型サービス再設計(4ヶ月)

新サービス「Together We Learn」:

Pain(痛み)への対応:

孤独感の解消: - 学習グループ機能:近隣の学習者5-8名でグループ形成 - 週次オンライン集会:お互いの進捗を共有、励まし合う - ピアメンター制度:先輩学習者が後輩をサポート

環境制約への対応: - オフライン学習:教材をダウンロード、通信不要で学習可能 - 軽量アプリ:低スペックスマホでも快適動作 - 音声学習:イヤホンで学習、周囲がうるさくてもOK

質問できない問題: - グループ内質問:仲間に気軽に質問できる - AI簡易チューター:基本的な質問に即答 - 週1回のオンライン質問会:講師が直接回答

Gain(望み)への対応:

小さな成功体験: - マイクロラーニング:1回5分の学習単位 - 即時フィードバック:正解するとすぐに称賛 - 成長の可視化:学習進捗グラフで成長実感

仲間とのつながり: - グループ達成祝い:グループ全員が目標達成したら全員に報酬 - 相互励まし機能:仲間の学習時に通知、応援メッセージ送信 - 地域イベント:月1回、対面での学習会開催

家族の理解: - 保護者向けレポート:子どもの成長を保護者に共有 - 家族向けガイド:子どもの学習をどう支援するか - 成功事例共有:地域の先輩の進学成功談

12ヶ月後の成果:

継続率の劇的改善: - 1ヶ月継続率:22% → 68%(3倍) - 3ヶ月継続率:8% → 45%(5倍以上) - 学習グループ参加者:継続率82%(非参加の2.4倍)

学習成果: - 平均学習時間:週30分 → 週3時間(6倍) - 試験スコア向上:平均+18点 - 大学進学率:グループ参加者の35%が大学進学

生徒の声:

ジョン(16歳): 「グループの仲間がいるから頑張れる。一人じゃないって思えるだけで、こんなに違うんだ」

保護者: 「子どもが毎週、グループの仲間と楽しそうに学んでいます。成長レポートで進捗が見えるので、私も応援したくなりました」

第五章:探偵のエンパシー診断——心を読む設計

ホームズが総合分析をまとめた。

「アマニさん、エンパシーマップの本質は『人間の内面理解』です。表面的な言葉ではなく、見ているもの、聞いているもの、感じていることを総合的に理解することで、真のニーズが見えてきます。共感は想像ではなく、観察と対話から生まれる深い理解なのです」

24ヶ月後の最終報告:

EduBridge Africa は東アフリカの教育格差を埋めるプラットフォームへ。

最終的な成果: - 登録生徒数:8万人 → 35万人(4倍) - 継続率:22% → 72%(3倍以上) - 大学進学者:累計8,500名(地域に希望をもたらす) - 社会的評価:国連SDGs教育賞受賞

アマニからの手紙には深い感謝が込められていた:

「エンパシーマップによって、我々は『教材を提供する企業』から『学習者の人生に寄り添うパートナー』へと変わりました。最も重要だったのは、学習者の内面を理解し、痛みに共感し、真の望みを実現することでした。今では3万5千人の生徒が、孤独ではなく、仲間とともに夢に向かっています」

探偵の視点——共感が生む革新

その夜、共感の力について考察した。

エンパシーマップの真価は、人間を多面的に理解することにある。「見る・聞く・考える・感じる・言う・行う」という6つの視点から人間を観察することで、アンケートでは決して得られない深い洞察が生まれる。

真の革新は、技術からではなく、人間への深い共感から生まれる。その痛みを理解し、その望みに応える。それが、人々の人生を変えるサービスを生み出すのである。

「技術は手段に過ぎない。人間の心に寄り添う技術だけが、世界を変える力を持つ」

次なる事件もまた、人間理解が未来を切り開く瞬間を描くことになるだろう。

「共感は技術ではない。しかし、共感を体系化する技術は存在する。エンパシーマップは、その最も強力な道具なのだ」――探偵の手記より

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます