ROI【🔏機密ファイル】 No. X016 | 3C分析とは何か

📅 2025-06-16

🕒 読了時間: 17 分

🏷️ 3C分析 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

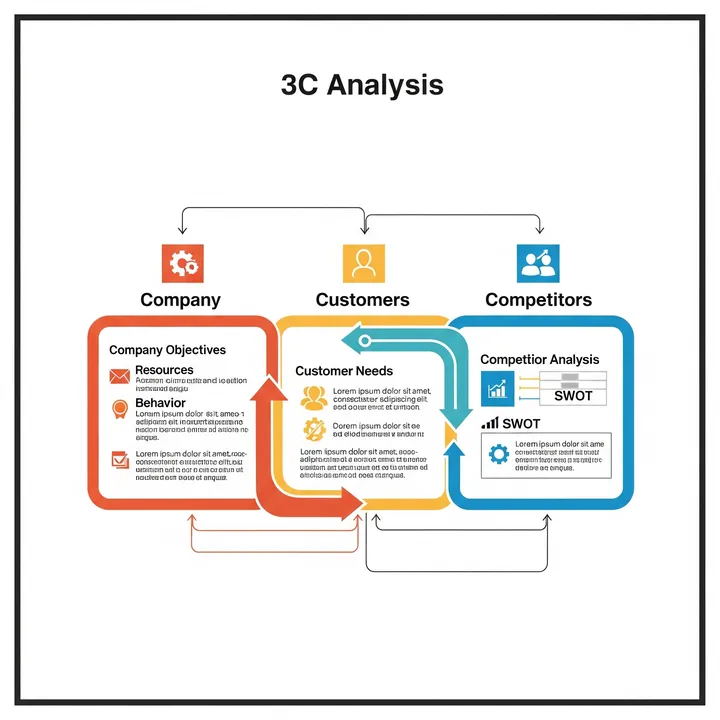

探偵メモ: あらゆる戦略会議で最初に登場する「3C分析」という三文字の暗号。Customer、Competitor、Companyの頭文字が描く市場分析の基本形は、1980年代から現在まで約40年にわたって戦略立案の出発点として君臨している。しかし多くの企業が「3つを調べれば戦略ができる」と単純化し、この手法の真の威力である「三者の相互関係から生まれる戦略洞察」を見落としているという報告が相次いでいる。なぜこの3つの「C」なのか、そして単なる情報収集を超えて戦略的洞察を生み出すメカニズムの正体を突き止めよ。シンプルゆえに奥深い、この戦略分析の原点に隠された秘密を暴け。

3C分析とは何か - 事件概要

3C分析(Customer/Competitor/Company)、日本語では「顧客・競合・自社」分析。1980年代にマッキンゼー・アンド・カンパニーの大前研一が体系化したとされるこの手法は、事業戦略を考える際の基本的な思考フレームワークとして世界中で活用されている。依頼者たちの間では「戦略分析の入門編」として認識されているが、実際の現場では「情報を3つに分けただけ」「何を分析すればよいかが不明確」という声が多く、その戦略的価値を十分に活用できていない企業が大半である。

捜査メモ: 3つの観点による市場の構造化。一見単純だが、この3つの要素の相互作用こそが戦略的成功の鍵を握っている。なぜ他の要素ではなくこの3つなのか、そして情報収集を超えた洞察創出の仕組みを解明する必要がある。

3C分析の基本構造 - 証拠分析

基本証拠: 3Cの三要素

Customer(顧客)- 市場・顧客の分析

「誰が、何を、なぜ求めているのか」

・市場規模・成長性・セグメント構造

・顧客ニーズ・購買行動・価値観

・購買決定プロセス・意思決定要因

・満たされていないニーズ(ペインポイント)

・将来的な市場変化・トレンド

Competitor(競合)- 競合他社の分析

「誰と、どのように戦っているのか」

・直接競合・間接競合・潜在競合の特定

・競合の戦略・強み・弱み・市場ポジション

・商品・サービス・価格・販売手法

・財務状況・投資方針・将来計画

・競争環境の変化・新規参入の動向

Company(自社)- 自社の分析

「自分たちは何ができるのか」

・自社の強み・弱み・保有資源

・現在の事業ポートフォリオ・市場地位

・組織能力・技術力・ブランド力

・財務状況・投資余力・制約条件

・企業理念・文化・戦略方針

証拠解析: 3C分析の秀逸さは、戦略立案に必要な情報を過不足なく整理している点にある。顧客(機会の源泉)、競合(脅威の源泉)、自社(能力の源泉)という3つの視点は、戦略的意思決定に必要な要素を包括的にカバーしている。

3C分析実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的な3C分析例(新型コーヒーチェーン参入戦略)

事例証拠:

Customer(顧客)分析:

・市場規模:国内カフェ市場2.8兆円、年成長率3%

・主要セグメント:「時間効率重視」「体験重視」「価格重視」

・未充足ニーズ:「健康志向」「在宅ワーク対応」「個人化対応」

・購買行動:スマホ注文の普及、サブスク志向の拡大

・将来トレンド:パーソナライゼーション、サステナビリティ

Competitor(競合)分析:

・スターバックス:体験価値・ブランド力が強み、高価格帯

・ドトール:価格競争力・立地数が強み、差別化不足

・タリーズ:中価格帯、特徴的ポジション不明確

・コンビニコーヒー:価格・利便性が強み、体験価値不足

・新規参入:ブルーボトル等の高級志向チェーンが台頭

Company(自社)分析:

・強み:IT技術力、データ分析能力、資金力

・弱み:店舗運営経験不足、ブランド認知度ゼロ

・保有資源:優秀なエンジニア、AI技術、VC資金調達

・制約条件:実店舗ノウハウ不足、人材採用力不足

・企業理念:テクノロジーで顧客体験を革新

捜査発見2: 3C相互関係の分析

戦略的洞察の抽出:

Customer × Competitor の関係:

・既存競合は「健康志向」ニーズに対応不足

・パーソナライゼーションで差別化機会あり

・価格競争ではコンビニに勝てない

Customer × Company の関係:

・IT技術で個人化サービス提供可能

・データ分析でニーズ予測・提案可能

・店舗経験不足は顧客体験に致命的影響

Competitor × Company の関係:

・技術力で既存競合と差別化可能

・ブランド力不足は大きなハンディキャップ

・資金力で出店スピード確保可能

三者統合の戦略洞察:

「技術力を活かしたパーソナライゼーション×健康志向」

で未充足市場を狙う戦略が最適解

捜査発見3: 分析の深度レベル

レベル1(表面的情報収集):

・公開情報の整理・分類

・基本的な市場データの把握

・競合の商品・価格情報

レベル2(構造的分析):

・顧客行動の背景要因分析

・競合の戦略意図の推定

・自社能力の客観的評価

レベル3(洞察的統合):

・3C間の相互関係の把握

・戦略機会の発見

・差別化ポイントの特定

3C分析の威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 戦略思考の基盤構築 複雑に見える市場環境を、3つの基本要素で構造化することで、戦略的思考の基盤を提供。どんな事業分野でも応用可能な汎用性の高い思考フレームワークとして機能。

警告ファイル2: バランスの取れた分析視点 顧客志向に偏りがちな企業、競合分析に偏る企業、内向き思考の企業など、特定の視点に偏った分析を防止。3つの視点のバランスを強制することで、見落としを防ぐ。

警告ファイル3: 戦略機会の発見 3つの要素の相互関係を分析することで、単独では見えない戦略機会を発見できる。「顧客は求めているが競合が提供していない」「自社は得意だが市場で活用されていない」などの空白地帯を特定。

警告ファイル4: 他分析手法の基盤 SWOT分析、PEST分析、5F分析など、より詳細な分析手法の出発点として機能。3C分析で大枠を把握してから、必要に応じて専門的分析に進む効率的なアプローチが可能。

3C分析の限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 表面的情報収集で終わる症候群 最も頻発する問題。3つの要素について情報を整理することに満足し、戦略的洞察の抽出まで至らないケース。「調べた」だけで「分析した」と錯覚する危険性。

警告ファイル2: 静的分析の限界 一時点での3C分析に留まり、動的な変化を捉えきれない。特にデジタル時代の急速な環境変化では、分析結果がすぐに陳腐化するリスクあり。

警告ファイル3: 定性情報への偏重 数値データよりも定性的な情報に偏りがちで、客観的な評価や比較が困難になるケース。感覚的な判断に流されるリスクがある。

警告ファイル4: 分析範囲の曖昧さ 「顧客」「競合」「市場」の定義が曖昧なまま分析を進めると、一貫性を欠いた結論に至る危険性。分析の前提条件や範囲の明確化が不可欠。

警告ファイル5: 自社分析の主観性 特にCompany(自社)分析において、希望的観測や過小評価が混入しやすい。客観的な第三者視点や定量的データによる裏付けが重要。

3C分析の応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: SWOT分析との統合活用

3C分析 → SWOT分析の流れ:

Customer・Competitor → 機会(O)・脅威(T)

Company → 強み(S)・弱み(W)

より詳細で構造化された分析が可能

関連証拠2: PEST分析との連携

PEST分析(マクロ環境)→ 3C分析(ミクロ環境)

外部環境の変化が3Cに与える影響を分析

環境変化への戦略的対応策の立案

関連証拠3: 5F分析との組み合わせ

3C → 基本的市場構造の把握

5F → 業界収益性と競争構造の詳細分析

両者の統合による包括的戦略分析

関連証拠4: デジタル時代の3C進化

・Customer: デジタル行動データの活用

・Competitor: プラットフォーム企業・エコシステム競争

・Company: デジタル資産・AI能力の評価

・リアルタイム分析・継続的モニタリング

関連証拠5: 4C分析への発展

3C + Channel(流通)= 4C分析

オムニチャネル時代の流通戦略重要性

デジタル・物理チャネルの統合分析

関連証拠6: スタートアップ向け3C

・Customer: ペルソナ・ジョブ理論の活用

・Competitor: 直接競合だけでなく代替手段の分析

・Company: MVP・リーンスタートアップとの連携

・高速仮説検証サイクルとの統合

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

3C分析は「戦略分析の永遠のスタンダード」である。Customer、Competitor、Companyという3つの基本要素による市場構造化は、1980年代から現在まで40年以上にわたって戦略立案の出発点として機能し続けている。これは偶然ではなく、戦略的意思決定に必要な要素を過不足なくカバーした理論的完成度の高さによるものだ。

本調査で最も重要な発見は、3C分析の真価が「情報収集」ではなく「相互関係分析による洞察創出」にある点だ。多くの企業が各Cについて情報を整理することに満足しているが、真の戦略的価値は3つの要素の相互作用から生まれる。「顧客が求めているが競合が提供していない領域」「自社の強みを活かせる未開拓市場」など、単独分析では見えない戦略機会の発見こそが、この手法の本質的価値なのである。

また、3C分析の「基盤性」も重要な特徴として浮き彫りになった。SWOT分析、PEST分析、5F分析など、より専門的な分析手法の出発点として機能する。まず3Cで大枠を把握し、必要に応じて詳細分析に進むという段階的アプローチにより、効率的で体系的な戦略分析が可能になる。

しかし同時に、デジタル時代における「進化の必要性」も明らかになった。プラットフォーム競争、エコシステム戦略、リアルタイムデータ活用など、1980年代には想定されていなかった要素への対応が求められている。しかし、基本的な思考フレームワークとしての3Cの価値は不変だ。重要なのは、この古典的枠組みを現代的文脈で再解釈し、新しい要素を組み込みながら活用することである。

戦略分析の格言: 「優れた戦略とは、顧客の真のニーズを理解し、競合とは違う方法で、自社の強みを最大限に活かすことである」

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます