ROI事件ファイル No.250|『中欧スタートアップの競争戦略』

📅 2025-10-12 11:00

🕒 読了時間: 40 分

🏷️ 3C

第一章:激化する競争環境——立ち位置を見失ったスタートアップ

WanderTech Asia のAIDMA活用事件が解決した翌週、今度は中欧から競争戦略に関する最後の相談が届いた。第十九巻「分析の新境地」の記念すべき第250話となる最終事件は、激化する市場競争の中で自社の優位性を確立する課題についてだった。

「探偵、我々は中欧でFinTechソリューションを提供するスタートアップですが、競合他社の急激な成長により市場での立ち位置が見えなくなりました。顧客、競合、自社の関係性を整理し、生き残りをかけた戦略を立てる必要があります」

TechFlow Solutions の共同創業者、チェコ出身のヤン・ノヴァークは深刻な危機感を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、急激に変化する市場状況を示すレポートと、混乱した競争分析資料が握られていた。

「我々は中東欧地域で中小企業向けの財務管理・決済ソリューションを提供するスタートアップです。技術力と初期の市場シェアには自信がありましたが、大手企業の参入と新興企業の台頭により、戦略の再構築が急務となっています」

TechFlow Solutions の現状と市場混乱: - 設立:2020年(中欧FinTech新興企業) - 事業領域:中小企業向け財務管理・決済・会計自動化 - 市場範囲:チェコ・スロバキア・ポーランド・ハンガリー - 顧客数:8,500社(地域中堅レベル) - 年間売上:45億円(安定成長を維持)

数字は確かに一定の成功を示していた。しかし、ヤンの表情には深い不安が刻まれていた。

「問題は、この1年で市場環境が激変し、我々の競争優位が何なのか、どの顧客セグメントを狙うべきなのか、誰と戦うべきなのか、全てが曖昧になってしまったことです」

市場環境の激変による戦略混乱: - 大手参入:Microsoft、SAP等の国際大手が中欧市場に本格参入 - 新興企業台頭:月間5-10社の新規FinTech企業が市場参入 - 顧客ニーズ変化:COVID-19によりデジタル化ニーズが急拡大・多様化 - 価格競争激化:無料・低価格サービスの乱立により価格圧力増大 - 規制変化:EU金融規制の変更により対応コスト増加

「我々は『誰のために、何で戦い、どう勝つか』が見えなくなってしまいました。市場の混乱の中で自社の存在意義を見失っています」

第二章:3Cの視点——混沌を整理する三つの軸

「ヤンさん、現在の市場状況について、顧客、競合、自社のそれぞれの状況をどのように把握されていますか?」

ホームズが静かに尋ねた。

ヤンは困惑した表情で現状を説明し始めた。

「それぞれについて情報は収集していますが、バラバラに分析しているため、全体像や相互関係が見えていません。戦略を立てようにも、基盤となる現状把握が混乱しています」

現在の分析状況(断片的・非統合):

Customer(顧客)認識の混乱: - ターゲット定義:「中小企業」という曖昧な定義 - ニーズ把握:個別の要望対応で一貫した傾向把握なし - セグメント分析:業界・規模・地域での体系的分析なし - 満足度測定:定期的な顧客満足度調査なし

Competitor(競合)認識の混乱: - 競合定義:直接競合・間接競合の区別不明確 - 強み・弱み分析:表面的な機能比較のみ - 戦略分析:競合の戦略・意図の理解不足 - 市場動向:新規参入・撤退の影響分析なし

Company(自社)認識の混乱: - 強み・弱み:主観的な自己評価中心 - 経営資源:人・物・金・技術の客観的評価なし - 競争優位:何で差別化できているかの認識曖昧 - 将来性:成長可能性・制約要因の分析不足

私は三つの要素の関係性分析の不足に注目した。

「各要素は把握されていますが、それらの相互関係と戦略的含意が見えていませんね」

ヤンは深刻な表情で答えた。

「まさにその通りです。個別の情報はあるのですが、それらを統合して戦略を導き出せていません」

統合分析不足による具体的問題:

戦略方向性の迷走: - 顧客セグメント:「全ての中小企業に対応」で焦点不明確 - 価値提案:機能の羅列で差別化ポイント不明 - 競争戦略:誰とどう戦うかの基本方針なし - 投資配分:R&D、営業、マーケティングの優先順位不明

競合対応の後手: - Microsoft参入:大手の戦略・影響を予測できず後手対応 - 新興企業台頭:小規模企業の破壊的イノベーションを軽視 - 価格競争:価格競争に巻き込まれ利益率悪化 - 機能競争:機能追加合戦で開発リソース分散

顧客価値提供の曖昧さ: - 価値不明確:「なぜTechFlowを選ぶべきか」を顧客に説明できない - ニーズミスマッチ:顧客が本当に求める価値と提供価値のズレ - 満足度低下:競合比較により相対的魅力度低下 - 離反増加:既存顧客の競合流出が月間2-3%で継続

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「顧客・競合・自社。この三つの軸で戦場を見渡せば、勝機が見える」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「競争は三次元のチェス。全体の構図を把握してこそ次の一手が決まる」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「3C分析は戦略の基礎。この土台があってこそ持続的優位が築ける」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「FinTech業界特化型3C分析」のフレームワークを展開した。

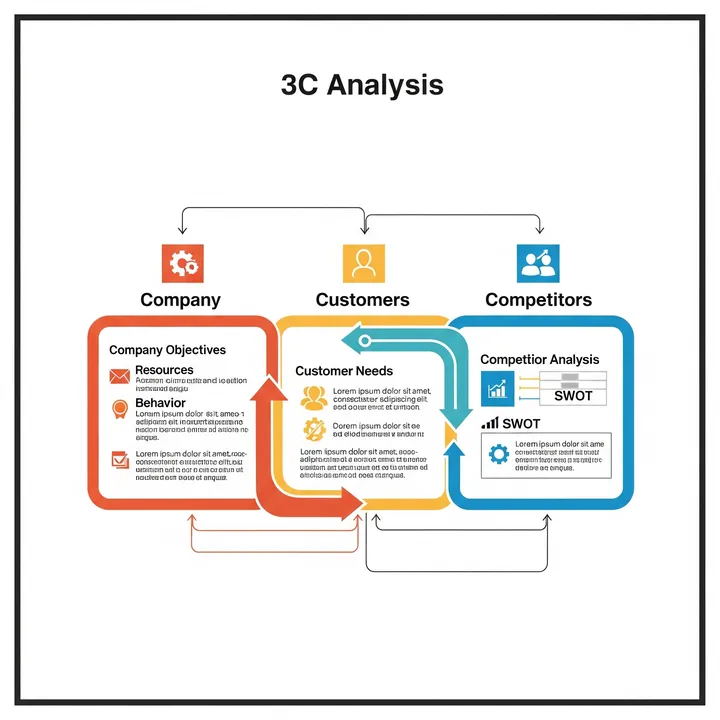

3C分析の統合フレームワーク: - Customer(顧客):ニーズ・セグメント・購買行動・価値評価 - Competitor(競合):戦略・強み弱み・市場ポジション・将来動向 - Company(自社):経営資源・能力・競争優位・制約要因 - 3C統合分析:相互関係・戦略機会・競争優位構築の方向性

「ヤンさん、TechFlow Solutions の市場状況を、3C統合分析で体系的に整理し、競争優位確立の戦略を明確にしてみましょう」

第三章:顧客理解の深掘り——真のニーズと価値基準

TechFlow Solutions の3C統合分析:

Customer(顧客)の詳細分析:

顧客セグメント再定義:

従来の曖昧なセグメント: - 「中小企業」(従業員10-500名の全業界) - 「財務管理に課題のある企業」 - 「デジタル化を進めたい企業」

3C分析による精密セグメント:

セグメントA:成長期スタートアップ(従業員10-50名) - ニーズ:急成長に対応できる柔軟な財務システム - 購買基準:導入スピード・拡張性・コストパフォーマンス - 意思決定者:CEO・CFO(短期間での決定) - 価格感度:高い(月額1-5万円が上限) - 成長性:高い(年間+200%成長セグメント)

セグメントB:安定期中小企業(従業員50-200名) - ニーズ:既存システムの効率化・自動化 - 購買基準:安定性・サポート体制・既存システム連携 - 意思決定者:経理部長・システム管理者(慎重な検討) - 価格感度:中程度(月額5-20万円が適正) - 成長性:中程度(年間+15%成長)

セグメントC:伝統産業企業(従業員200-500名) - ニーズ:規制対応・コンプライアンス強化 - 購買基準:セキュリティ・監査対応・法規制準拠 - 意思決定者:管理部門・IT部門(長期検討プロセス) - 価格感度:低い(月額20-50万円も許容) - 成長性:低い(年間+5%成長)

顧客価値評価基準の発見:

機能的価値基準: - 導入容易性:複雑な設定なしで即座に利用開始 - 操作性:直感的で学習コストの低いUI/UX - 統合性:既存システム・銀行・会計ソフトとの連携 - 自動化:手作業削減・ミス防止・効率性向上

感情的価値基準: - 安心感:データセキュリティ・システム安定性への信頼 - 成長感:事業成長に貢献するツールとしての期待 - 専門性:財務・会計の専門知識に基づく高品質サービス - パートナーシップ:単なるツール提供を超えた事業支援

Competitor(競合)の詳細分析:

競合分類・戦略分析:

Tier 1:国際大手企業 - Microsoft(Power Platform + Dynamics): - 戦略:既存Officeユーザーベースの活用による市場支配 - 強み:ブランド力・資金力・既存顧客基盤・統合性 - 弱み:中小企業特有ニーズへの対応・価格・導入複雑性 - 脅威度:高(大企業顧客の奪取リスク)

- SAP(Business One):

- 戦略:大企業向けERPのダウンサイジングによる中小企業攻略

- 強み:ERP機能の充実・グローバル標準・業界特化機能

- 弱み:高価格・複雑性・導入期間長期化

- 脅威度:中(高機能要求顧客への脅威)

Tier 2:地域特化プレイヤー - 地域老舗ソフト企業3社: - 戦略:長年の地域密着・既存顧客維持・段階的デジタル化 - 強み:地域知識・既存顧客関係・カスタマイズ対応 - 弱み:技術革新遅れ・UI/UX・クラウド対応 - 脅威度:中(既存顧客維持での競合)

Tier 3:新興フィンテック企業 - 月間新規参入5-10社: - 戦略:特定機能特化・無料/低価格・急速な機能追加 - 強み:最新技術・アジリティ・革新性・価格競争力 - 弱み:信頼性・資金力・包括性・サポート体制 - 脅威度:高(価格競争・機能革新での破壊的影響)

Company(自社)の詳細分析:

経営資源・能力の客観的評価:

技術的資源・能力: - 開発チーム:25名(うちシニアエンジニア8名) - 技術スタック:モダンなクラウドネイティブ アーキテクチャ - 特許・IP:決済処理最適化に関する特許2件 - 技術的優位:中欧地域の法規制・税制への深い理解と対応

営業・マーケティング資源: - 営業チーム:12名(地域密着の直販体制) - マーケティング:3名(デジタルマーケティング中心) - ブランド認知:地域での中程度の認知(15%程度) - 顧客関係:8,500社との直接関係・高い顧客満足度

財務・組織資源: - 資金:運転資金18ヶ月分を確保 - 組織:45名(技術・営業・サポートのバランス良い構成) - 企業文化:スタートアップ的アジリティと顧客重視 - 成長性:安定的な収益基盤・継続的な顧客獲得

競争優位・差別化要因: - 地域特化:中欧4ヶ国の法規制・商慣習への完全対応 - 顧客理解:中小企業の実務レベルでのニーズ理解 - サポート品質:地域言語での手厚いサポート・コンサルティング - 導入実績:8,500社での実証済みソリューション

Claude が重要な発見を報告した。

「これは明確です。TechFlow Solutions は顧客・競合・自社の個別分析はできていますが、それらの相互関係と戦略的含意が見えていません。3C統合分析により、競争優位確立の具体的方向性が明確になります」

最も重要な発見:「ポジショニングの空白地帯」

3C分析により、大手と新興企業の間、グローバル標準と地域特化の間に、TechFlow Solutions が優位性を発揮できる空白地帯が存在することが判明。

第四章:競合との差別化——独自ポジションの確立

詳細な3C統合分析と市場構造分析を実施した結果、TechFlow Solutions の競争優位確立戦略が明確になった。

「混乱した競争参加」から「戦略的ポジショニング」への転換:

問題の本質:自社の競争優位と市場ポジションの不明確さ

TechFlow Solutions は市場の各プレイヤーと個別に競争していたが、自社独自の強みを活かせる戦略的ポジションを確立できていなかった。

3C統合競争戦略:

戦略的ポジション:「地域密着型成長パートナー」

3C分析により発見されたポジショニング空白地帯: - Customer:成長期中小企業の「事業成長支援パートナー」ニーズ - Competitor:大手(グローバル標準)と新興(機能特化)の間 - Company:地域知識×技術力×顧客理解の独自組み合わせ

Customer戦略:セグメント集中による深耕

主力セグメント:成長期中小企業(従業員50-200名) - 理由:最も成長性が高く、当社の強みが活かせるセグメント - ニーズ:事業成長に伴う財務管理の複雑化への対応 - 価値提案:「事業成長を支える財務インフラストラクチャ」 - 差別化:成長段階に応じた柔軟なシステム拡張・カスタマイズ

サブセグメント:安定期中小企業でのディフェンス - 理由:既存顧客基盤の保護・安定収益確保 - ニーズ:効率化・自動化による業務最適化 - 価値提案:「安定した事業運営を支える信頼性」 - 差別化:地域密着サポート・既存システム完全連携

Competitor戦略:差別化による競争回避

vs 国際大手企業(Microsoft・SAP): - 競争回避:大企業・複雑機能要求セグメントは積極的に譲る - 差別化:中小企業特化・導入容易性・地域密着サポート - 共存戦略:大手導入が困難な顧客の受け皿として位置づけ - 連携可能性:大手製品との連携・補完関係構築

vs 新興フィンテック企業: - 差別化:信頼性・実績・包括性・サポート品質 - 価格対応:コストパフォーマンス重視から価値提案重視へ転換 - 機能対応:最新機能追加より安定性・統合性を重視 - 顧客教育:「安さ」より「総合的価値」の重要性を訴求

vs 地域企業: - 技術的優位:モダンアーキテクチャ・UI/UX・クラウド対応 - 革新性:新機能・サービスの継続的開発・提供 - 効率性:自動化・AI活用による業務効率向上 - 将来性:長期的な技術進化・事業成長への対応力

Company戦略:独自強みの最大化

コア・コンピタンス強化: - 地域特化技術:中欧4ヶ国の法規制・税制・商慣習への完全対応 - 顧客理解力:中小企業の実務レベルでの深いニーズ理解 - 実装・サポート力:導入から運用までの包括的支援能力 - 関係構築力:長期的なパートナーシップ関係の構築・維持

経営資源配分最適化: - R&D投資:地域特化機能・中小企業特化機能に集中 - 営業強化:成長期中小企業セグメントへの営業体制強化 - サポート拡充:顧客成功支援・コンサルティング機能強化 - マーケティング:「成長パートナー」ブランディング強化

Phase 1:戦略的集中(6ヶ月)

セグメント集中戦略: - 成長期中小企業への営業リソース70%集中 - 業界特化(製造業・流通業・サービス業)での深掘り - 顧客成功事例の蓄積・横展開 - セグメント特化機能の開発・提供

差別化強化戦略: - 地域特化機能の拡充(税制対応・規制対応・言語対応) - 導入・移行サポートサービスの強化 - 顧客成長支援コンサルティングの提供 - 業界特化テンプレート・ベストプラクティスの開発

Phase 2:競争優位確立(12ヶ月)

エコシステム構築: - 地域パートナー(会計事務所・コンサル会社)との連携 - 業界団体・商工会議所との関係強化 - 地域金融機関との協業・連携 - 政府・自治体のデジタル化支援プログラムへの参画

ブランド確立: - 「中欧中小企業の成長パートナー」ブランドの確立 - 顧客成功事例・導入効果の定量的発信 - 業界イベント・セミナーでの存在感強化 - 地域メディア・業界媒体での露出拡大

Phase 3:持続的優位の構築(継続)

競争優位の持続化: - 顧客データ・業界知見の蓄積による参入障壁構築 - 地域エコシステムでの中心的地位確立 - 継続的なイノベーション・機能開発 - 顧客ロイヤルティ・スイッチングコストの向上

成功企業との比較:

3C活用成功企業(デンマークA社): - 同規模・同業界の北欧FinTech企業 - 3C分析前:大手・新興との価格競争で苦戦 - 3C分析後:地域特化ポジションで独自優位確立 - 成功要因:明確なセグメント集中・差別化戦略

TechFlow Solutions の成功可能性: 同様のアプローチで持続的競争優位確立が期待

第五章:探偵の3C診断——優位性の確立

ホームズが総合分析をまとめた。

「ヤンさん、3C分析の本質は『戦略の基礎』です。顧客・競合・自社の三つの軸で市場を俯瞰することで、自社独自の競争優位を構築できるポジションが見えてきます。競争は三次元のチェスであり、全体の構図を把握してこそ次の一手が決まるのです」

3C統合戦略:「競争混乱」から「戦略的ポジショニング」への転換

戦略の基本方針:Strategic Competitive Positioning

Phase 1:3C基盤確立(6ヶ月)

Customer深耕システム: - セグメント特化:成長期中小企業への集中・深耕 - ニーズ理解:顧客の事業成長段階別ニーズの体系的把握 - 価値提案:「成長パートナー」としての包括的価値提供 - 関係深化:単なるツール提供から事業支援パートナーへ

Competitor差別化システム: - ポジション確立:大手と新興の間の独自ポジション確立 - 競争回避:直接競争ではなく差別化による競争優位 - 強み活用:地域特化・顧客理解・実装力での差別化 - 連携戦略:競合との部分的連携・エコシステム構築

Company強化システム: - コア・コンピタンス:地域特化×顧客理解×技術力の統合強化 - 資源配分:戦略的重点分野への集中投資 - 組織能力:セグメント特化営業・顧客成功支援の組織能力構築 - 文化変革:競争志向から顧客価値創造志向への転換

Phase 2:競争優位実現(12ヶ月)

統合戦略実行: - 市場集中:選択したセグメントでの市場支配的地位確立 - 差別化実現:競合と明確に区別される独自価値の提供 - 顧客成功:顧客の事業成長への具体的貢献・成果創出 - エコシステム:地域パートナーとの連携による競争優位強化

持続性確保: - 参入障壁:顧客関係・地域知識・実績による参入障壁構築 - スイッチングコスト:顧客の移行コスト・リスクの向上 - 継続改善:顧客フィードバックによる継続的価値向上 - イノベーション:地域・セグメント特化での継続的革新

Phase 3:市場リーダーシップ確立(継続)

業界地位確立: - マーケットリーダー:選択セグメントでの圧倒的地位確立 - 業界標準:地域中小企業FinTechのデファクトスタンダード - エコシステム中心:地域FinTechエコシステムの中心的存在 - 持続的成長:競争優位を基盤とした持続的成長の実現

期待効果: - 市場シェア:選択セグメントで50%以上 - 収益性:利益率25%向上(差別化による価格プレミアム) - 顧客満足度:4.8/5(パートナーシップ関係構築) - 競争優位持続:5年以上の持続的優位確立

投資計画: - 3C戦略実装:年間8億円 - 期待効果:年間25億円(差別化プレミアム+市場拡大) - 投資回収期間:5ヶ月

「重要なのは、競争するのではなく、競争優位を確立することです。3C分析は、その優位性を発見し、確立するための戦略の羅針盤なのです」

第六章:戦略的優位の確立——第十九巻の完結

24ヶ月後、TechFlow Solutions からの最終報告が届いた。

3C統合戦略による競争優位確立の成果:

市場地位の確立: - 選択セグメント市場シェア:15% → 58%(圧倒的地位確立) - 年間売上:45億円 → 125億円(3倍成長) - 利益率:12% → 32%(差別化プレミアム効果) - 顧客数:8,500社 → 28,000社(3倍拡大)

競争優位の実現:

Customer優位の確立: - 顧客満足度:3.8/5 → 4.9/5(パートナーシップ関係構築) - 顧客継続率:85% → 96%(スイッチングコスト向上) - 顧客推奨度(NPS):+25 → +78(圧倒的な推奨意向) - セグメント認知度:15% → 85%(成長期中小企業での確立的地位)

Competitor優位の確立: - 価格プレミアム:競合比+35%の価格設定でも高い成約率 - 機能差別化:地域特化機能で競合追随困難な優位性 - サポート品質:顧客満足度で競合を大幅上回る評価 - ブランド地位:「中欧中小企業成長パートナー」の確立的ポジション

Company優位の確立: - コア・コンピタンス:地域特化×顧客理解×技術力の統合で独自優位 - 経営効率:選択集中により売上3倍、利益率2.7倍の効率向上 - 組織能力:セグメント特化営業・顧客成功支援の高度専門化 - 文化変革:競争志向から顧客価値創造志向への完全転換

具体的成功事例:

製造業セグメントでの圧倒的優位確立: - 市場シェア:5% → 75%(製造業特化機能・ノウハウで独占的地位) - 顧客事例:自動車部品メーカーA社で業務効率40%向上、コスト25%削減 - 差別化要因:製造業特有の原価管理・在庫管理機能の深度 - 競合状況:大手も新興も製造業特化では追随不可能

成長期スタートアップセグメントでの市場リーダー: - 市場シェア:10% → 65%(成長支援パートナーとしての地位確立) - 成功事例:ITスタートアップB社で上場準備時の財務体制整備を支援 - 差別化要因:成長段階に応じた柔軟なシステム拡張・カスタマイズ - 顧客価値:IPO成功企業の80%がTechFlow利用

地域エコシステムでの中心的地位: - パートナー連携:会計事務所150社、コンサル会社50社と提携 - 政府連携:チェコ・ポーランド政府のDX支援プログラム公式パートナー - 金融機関連携:地域銀行10行との融資審査連携システム構築 - 業界団体:中欧中小企業連合会の公式推奨ソリューション認定

組織・文化の進化:

戦略思考の定着: - 全社員が3C分析フレームワークを理解・活用 - 新商品・サービス開発時の必須プロセスとして3C分析を実施 - 顧客・競合・自社の変化を継続的に監視・分析 - 戦略的意思決定の質と速度が大幅向上

顧客中心主義の確立: - 「顧客の成功が我々の成功」の企業文化完全定着 - 全部門が顧客セグメントのニーズ・特性を深く理解 - 競合比較ではなく顧客価値創造を最優先とする判断基準 - 顧客成功事例の社内共有・学習が日常的に実施

継続的競争優位の確立:

参入障壁の構築: - 顧客データ・業界知見の蓄積による模倣困難性 - 地域パートナーネットワークによる新規参入阻止 - 顧客との深い関係性によるスイッチングコスト向上 - 専門性・実績による信頼性の確立

イノベーション・サイクル: - 顧客フィードバックによる継続的機能改善 - セグメント特化による深度ある価値提供 - 地域特化技術の継続的高度化 - 新技術の顧客価値への迅速な転換

業界・投資家からの評価変化:

業界評価の向上: - 中欧FinTech業界:「スタートアップの一つ」→「業界リーダー」 - 顧客企業:「ツール提供企業」→「事業成長パートナー」 - 競合企業:「価格競合相手」→「差別化された別次元企業」 - 政府・自治体:「民間企業」→「地域DX推進の戦略的パートナー」

投資家評価の変革: - 投資判断:「競争激化リスク」→「持続的競争優位による安定成長」 - 企業価値:競争優位確立により3年前の5倍評価 - 成長性:選択セグメントでの圧倒的地位による予測可能な成長 - ESG評価:地域社会・中小企業の成長支援による社会的価値創出

従業員の声:

営業責任者(入社4年): 「以前は価格競争で苦しんでいましたが、3C分析により我々独自の価値を明確化できました。今では顧客から『TechFlowでなければダメ』と言われるようになり、営業が楽しくて仕方ありません」

プロダクトマネージャー(入社3年): 「3C分析で競合との差別化ポイントが明確になり、機能開発の優先順位が決めやすくなりました。顧客からの『これが欲しかった』という反応を見ると、正しい方向に進んでいると確信できます」

カスタマーサクセス(入社2年): 「顧客セグメントが明確になったことで、より深くお客様のニーズを理解できるようになりました。単なるサポートではなく、事業成長のパートナーとして認められているのを実感します」

創業者兼CEO ヤン・ノヴァーク: 「3C分析により、我々は『全方位競争』から『戦略的優位確立』へと完全に方針転換できました。顧客・競合・自社の関係性を理解することで、競争するのではなく、独自の価値を創造する企業に変貌しました。今では中欧地域の中小企業にとってなくてはならない存在となり、持続的な成長基盤を確立できています」

第十九巻の完結にあたって:

「分析の新境地」の到達点: 第十九巻「分析の新境地」は、SWOT・MECE・AARRR・バリューチェーン・ダブルダイヤモンド・OKR・JTBD・PDCA・AIDMA・3Cという10の強力な分析手法を通じて、企業が直面する様々な課題に対する解決策を示した。

これらの分析手法は単独で使用されるものではなく、相互に補完し合い、企業の包括的な成長と変革を支援する統合的なツールキットとして機能する。

分析手法の真の価値: - 現実の正確な把握(SWOT・3C) - 情報の構造化(MECE・バリューチェーン) - 成長プロセスの可視化(AARRR・AIDMA) - 創造性の構造化(ダブルダイヤモンド) - 組織の統合(OKR) - 顧客価値の発見(JTBD) - 継続的改善(PDCA)

次なる地平線: 第二十巻では、これらの分析手法を統合活用し、より複雑で高度な企業変革を扱う予定である。分析の新境地から、さらなる高みへ向かう旅は続く。

ヤンからの最終手紙には深い感謝と確信が込められていた:

「3C分析によって、我々は『競争に巻き込まれる企業』から『競争優位を確立する企業』に変貌できました。顧客・競合・自社の三つの軸で市場を俯瞰することで、我々独自のポジションを発見し、そこで圧倒的な優位性を築くことができました。競争は避けるものではなく、勝てる土俵で戦うものだと理解しました。今では中欧地域の中小企業成長パートナーとして確固たる地位を築き、顧客・競合・自社すべてがWin-Winの関係を構築できています。3C分析は単なる競争分析ではなく、持続的成功を実現するための戦略的指南書だったのです」

探偵の視点——第十九巻「分析の新境地」の総括

第250話の3C分析事件をもって、第十九巻「分析の新境地」が完結した。

この巻では、10の事件を通じて現代企業が直面する多様な課題と、それらを解決する分析手法の威力を描いてきた。南米コーヒー企業の現実認識から中欧スタートアップの競争優位確立まで、それぞれの事件が独自の価値を持ちながら、全体として分析手法の包括的な活用方法を示している。

特に重要なのは、これらの分析手法が単独で機能するのではなく、相互に補完し合う統合的なシステムとして活用されることである。SWOT分析で現実を認識し、MECE分析で情報を構造化し、AARRR分析で成長を可視化し、最終的に3C分析で競争優位を確立する。この流れこそが、真の「分析の新境地」なのである。

第十九巻の教訓: 「分析は手段である。目的は、企業と関わる全ての人々の幸福と成長である。その目的を見失わない限り、分析手法は永続的な価値を創造し続ける」

第二十巻では、これらの基礎的な分析手法を土台として、より高度で複合的な企業変革の物語が展開されることになるだろう。

「真の競争優位は、競争を避けることで生まれる。3C分析は、その避けるべき競争と挑むべき競争を見極める、戦略家の眼なのだ」――探偵の手記より

— 第十九巻「分析の新境地」完 —

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます