ROI【🔏機密ファイル】 No. X015 | VRIO分析とは何か

📅 2025-06-15

🕒 読了時間: 16 分

🏷️ VRIO分析 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: 戦略コンサルタントや経営企画部門で密かに使われる「VRIO分析」という四文字の暗号。Value、Rarity、Imitability、Organizationの頭文字が描く内部資源分析手法は、企業が「なぜ競合に勝てるのか」「なぜ勝てないのか」の根本原因を科学的に解明する力を持つという。しかし多くの企業が「うちには特別な強みなんてない」「競合も同じようなことをやっている」と自社の真の競争優位を見落としているという報告が相次いでいる。なぜ多くの企業が自社の宝物を見つけられないのか、そして4つの質問が企業の本質的な強みをどのように炙り出すのか、その診断メカニズムの正体を突き止めよ。

VRIO分析とは何か - 事件概要

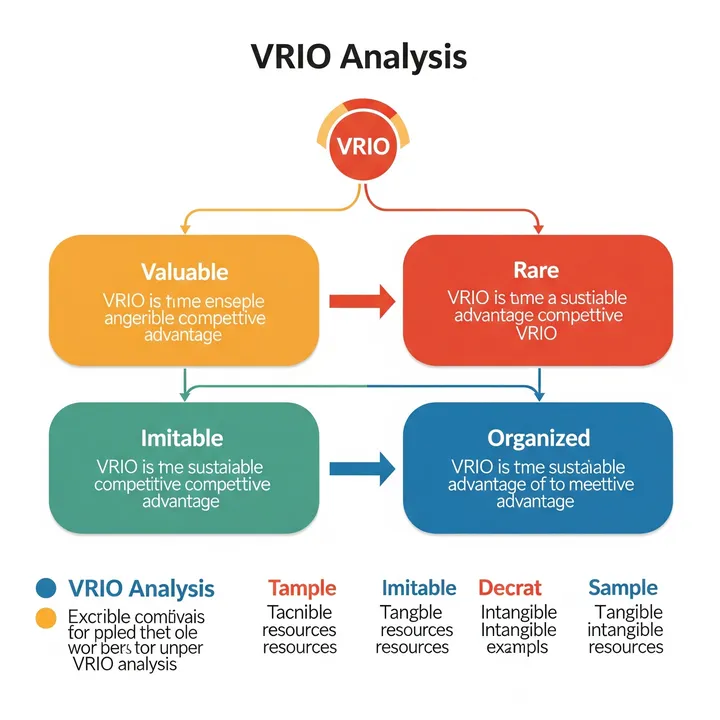

VRIO分析(Value/Rarity/Imitability/Organization)、日本語では「価値・希少性・模倣困難性・組織」資源分析手法。1990年代にアメリカの経営学者ジェイ・バーニーが提唱した「資源ベース理論(RBV: Resource-Based View)」を基盤とするこの手法は、企業の持つ資源や能力が持続的競争優位の源泉となりうるかを4つの質問で診断する。依頼者たちの間では「内部分析の決定版」として認識されているが、実際の現場では「理論的すぎて実用性に欠ける」「自社の強みを客観視できない」という声が多く聞かれる。

捜査メモ: 4つの段階的質問による資源価値の診断。一見学術的だが、その背後には「なぜある企業は長期間にわたって高収益を維持できるのか」という経営の本質的謎への答えが隠されている。外部環境分析の5Fと対をなす内部分析の真髄を解明する必要がある。

VRIO分析の基本構造 - 証拠分析

基本証拠: VRIOの四段階診断

Value(価値)- 経済的価値の創出

「その資源・能力は経済的価値を生み出すか?」

・顧客にとっての価値創出

・コスト削減への貢献

・収益向上への寄与

・機会の活用・脅威の無力化

・YES → 次の質問へ / NO → 競争劣位

Rarity(希少性)- 競合との差別化

「その資源・能力は希少か?」

・競合他社が保有していない

・市場で限定的にしか存在しない

・獲得・開発が困難

・代替手段が限られている

・YES → 次の質問へ / NO → 競争均衡

Imitability(模倣困難性)- 持続性の確保

「その資源・能力は模倣困難か?」

・物理的な模倣の困難さ

・因果関係の曖昧性

・社会的複雑性

・経路依存性(歴史的蓄積)

・YES → 次の質問へ / NO → 一時的競争優位

Organization(組織)- 活用体制の整備

「その資源・能力を活用する組織体制が整っているか?」

・組織構造の適合性

・管理システムの整備

・企業文化との整合性

・報酬制度の連携

・YES → 持続的競争優位 / NO → 活用されない資源

証拠解析: VRIO分析の秀逸さは、単に「何を持っているか」ではなく「それがなぜ競争優位になるのか」を段階的に論証する構造にある。4つの質問は独立しているのではなく、すべてがYESになって初めて持続的競争優位が実現する厳格な診断システムだ。

VRIO分析実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的なVRIO分析例(自動車メーカーの場合)

事例証拠(トヨタ生産システム):

Value(価値): YES

・在庫削減による資金効率向上

・品質向上による顧客満足度向上

・リードタイム短縮による市場対応力向上

・総合的なコスト競争力の実現

Rarity(希少性): YES

・「ジャストインタイム」「自働化」の独自システム

・サプライヤーとの長期的信頼関係

・改善文化の組織的浸透

・他社では完全な再現が困難

Imitability(模倣困難性): YES

・40年以上の歴史的蓄積(経路依存性)

・複雑な社会的関係性(サプライヤーネットワーク)

・暗黙知の蓄積(現場の知恵)

・因果関係の複雑性(なぜ機能するかの不明確さ)

Organization(組織): YES

・生産システムを支える組織構造

・継続的改善を促進する人事制度

・現場重視の企業文化

・グローバル展開を支える管理システム

結論: 持続的競争優位の源泉

捜査発見2: 失敗例の分析(技術力はあるが活用できない企業)

事例証拠(優秀な技術者集団の企業):

Value(価値): YES

・業界トップクラスの技術力

・特許・知的財産の豊富な蓄積

・研究開発での継続的イノベーション

Rarity(希少性): YES

・他社では開発困難な先進技術

・長年の研究開発による技術的蓄積

・優秀な人材の集積

Imitability(模倣困難性): YES

・高度な技術的専門性

・暗黙知を多く含む技術ノウハウ

・経験と学習の蓄積

Organization(組織): NO

・技術偏重で市場ニーズとの乖離

・営業・マーケティング体制の不備

・技術を事業化する組織能力の不足

・短期業績を重視する評価制度

結論: 活用されない資源(宝の持ち腐れ)

捜査発見3: 資源・能力の分類

分析対象となる資源・能力の例:

有形資源:

・財務資源(資金力、信用力)

・物的資源(設備、立地、原材料アクセス)

・技術資源(特許、ノウハウ、システム)

無形資源:

・人的資源(優秀な人材、チームワーク)

・組織資源(企業文化、ブランド、評判)

・情報資源(顧客データベース、市場情報)

組織能力:

・研究開発能力

・マーケティング能力

・オペレーション能力

・組織学習能力

VRIO分析の威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 自社の真の強みの発見 多くの企業が見落としている「当たり前すぎて気づかない強み」を客観的に特定できる。競合他社が簡単には真似できない独自の競争優位の源泉を科学的に診断可能。

警告ファイル2: 投資優先順位の明確化 限られた経営資源を、真に競争優位をもたらす分野に集中投資するための判断基準を提供。感情的・政治的判断から論理的判断への転換を促進。

警告ファイル3: 模倣戦略の危険性回避 競合他社の成功要因を表面的に模倣する戦略の危険性を明確化。なぜその企業が成功しているのか、自社で再現可能なのかを冷静に判断できる。

警告ファイル4: 組織能力開発の指針 単に資源を蓄積するだけでなく、それを活用する組織体制の重要性を明示。技術やノウハウを競争優位に変換するための組織設計の必要性を浮き彫りにする。

VRIO分析の限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 主観的判断の混入 各項目の評価が分析者の主観に左右される危険性。特に自社分析では「希望的観測」や「過小評価」が混入しやすく、客観的な第三者の視点が不可欠。

警告ファイル2: 静的分析の限界 一時点での資源・能力分析に留まり、動的な変化への対応が不十分。特にデジタル時代の急速な環境変化では、昨日の強みが明日の弱みになるリスクあり。

警告ファイル3: 外部環境との連動不足 内部資源分析に特化するあまり、外部環境変化との関連性が軽視される危険性。PEST分析や5F分析との統合的活用が不可欠。

警告ファイル4: 「ない物ねだり」症候群 自社に「ない」資源・能力ばかりに注目し、既存の強みを軽視する傾向。完璧な資源を求めるあまり、現実的な競争優位構築の機会を逸する。

警告ファイル5: 組織要因の軽視 VRIOの最後のO(Organization)が形式的に扱われがち。優れた資源・能力も、それを活かす組織体制なしには競争優位に繋がらないという現実の軽視。

VRIO分析の応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: 5F分析との統合活用

5F(外部環境)+ VRIO(内部資源)= 包括的戦略分析

外部の機会・脅威と内部の強み・弱みの統合

SWOTよりも詳細で論理的な分析が可能

関連証拠2: コア・コンピタンス論との連携

VRIO → 個別資源・能力の分析

コア・コンピタンス → 統合的能力の分析

両者の組み合わせによる多層的強み分析

関連証拠3: デジタル時代のVRIO進化

・データ・AI資産の価値評価

・プラットフォーム能力の分析

・ネットワーク効果の持続性評価

・アジリティ(機敏性)の組織能力化

関連証拠4: M&A・アライアンス戦略での活用

・買収対象企業の真の価値評価

・統合によるシナジー効果の予測

・文化統合の成功要因分析

・パートナー選定の客観的基準

関連証拠5: 人材戦略との連携

・組織能力を支える人材要件の明確化

・採用・育成戦略の重点分野特定

・人事制度と競争優位の連関分析

・組織文化の競争優位への貢献度評価

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

VRIO分析は「企業の真の強みを科学的に診断する精密機器」である。Value、Rarity、Imitability、Organizationという4つの質問による段階的診断は、直感や希望的観測に頼りがちな自社分析を、客観的で論理的な分析に変換する力を持っている。

本調査で最も印象的だったのは、VRIO分析の「厳格性」である。4つの質問すべてがYESにならなければ持続的競争優位は実現しないという厳しい基準は、多くの企業に現実を直視させる。特に「Organization(組織)」の重要性を最後に問うことで、優れた資源や技術も、それを活かす組織体制なしには宝の持ち腐れになることを明確に示している。

しかし同時に、多くの企業が自社の真の強みを見落としている現実も浮き彫りになった。「当たり前すぎて気づかない強み」「競合には真似できない独自性」を客観的に特定することの困難さ。この問題への対処として、外部の視点(顧客、パートナー、コンサルタント等)を積極的に活用することが重要となる。

また、VRIO分析は5F分析との組み合わせで真価を発揮することも明らかになった。外部環境分析(5F)で業界構造を理解し、内部資源分析(VRIO)で自社の強みを特定する。この両輪があって初めて、実効性の高い競争戦略の立案が可能になる。

デジタル時代における進化の必要性も重要な発見だった。データやAI、プラットフォーム能力など、従来のVRIOでは捉えきれない新しい資源・能力への対応が求められている。しかし、基本的な思考フレームワークとしてのVRIOの価値は、時代を超えて継承されるべきものだ。

競争優位の格言: 「真の強みとは、自分では当たり前と思っているが、他者には決して真似できないものの中に隠されている」

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます