ROI【🔏機密ファイル】 No. X032 | デザイン思考とは何か

📅 2025-09-11 10:00

🕒 読了時間: 35 分

🏷️ DESIGN_THINKING 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

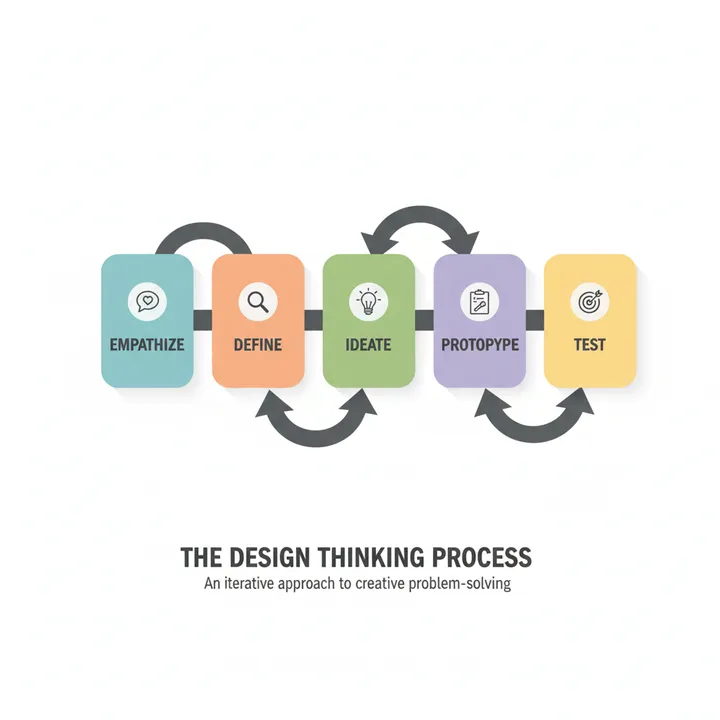

探偵メモ: シリコンバレーの革新企業が密かに実践する創造的問題解決術「デザイン思考(Design Thinking)」。多くの者が「デザイナー専用の手法」と誤解しているが、真の正体は「人間の深層ニーズからイノベーションを創造する5段階システム」である。なぜスタンフォード大学のd.schoolで生まれた手法が、Apple、Google、IBMなど世界的企業の変革エンジンとなったのか。共感(Empathize)から始まり、プロトタイプとテストを繰り返す思考プロセスが、なぜ従来の論理的分析では発見できない革新的解決策を生み出すのか。「人間中心」と「実験重視」が織り成す、イノベーション創造の新たなパラダイムの正体を突き止めよ。

デザイン思考とは何か - 事件概要

デザイン思考(Design Thinking)、正式には「人間中心の創造的問題解決方法論」として、1990年代にIDEOのデイヴィッド・ケリーとスタンフォード大学d.schoolが体系化したイノベーション創造フレームワーク。「共感(Empathize)→問題定義(Define)→創造(Ideate)→プロトタイプ(Prototype)→テスト(Test)」の五段階で構成され、ユーザーの深層ニーズからスタートして段階的に解決策を創造・検証する手法として依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の現場では「ブレインストーミングの体系化」程度に理解されることが多く、人間中心主義と実験主義による既存思考パラダイムの根本的転換という本来の革新的価値を理解できていない企業が大半である。

捜査メモ: デザイン思考は単なる「創造性向上手法」ではなく「人間の本質的欲求からイノベーションを逆算設計するシステム」である。なぜ「共感」から始まるのか、そして論理的分析ではなく「プロトタイプ→テスト」の実験サイクルを重視する理由を解明する必要がある。

デザイン思考の基本構造 - 証拠分析

基本証拠: 五段階の思考プロセス

Empathize(共感)- 人間理解の深化

「ユーザーの世界観・感情・文脈の体験的理解」

・観察(Observe):行動・環境・相互作用の詳細観察

・関与(Engage):ユーザーとの直接対話・インタビュー

・没入(Immerse):ユーザー体験の疑似実体験

共感手法の例:

・フィールドワーク・エスノグラフィー調査

・シャドーイング・同行体験

・デプスインタビュー・ライフストーリー収集

・ペルソナ・エンパシーマップ作成

・ユーザージャーニーマッピング

・極端ユーザー(エクストリームユーザー)調査

重要原則:

・判断を保留し、理解に徹する

・言葉ではなく行動・感情に注目

・文脈・環境・関係性を含めて理解

・自分の前提・常識を疑い続ける

Define(問題定義)- 洞察の構造化

「観察・共感から得た洞察の問題化」

・パターン認識:収集情報からの共通テーマ抽出

・インサイト発見:表面的ニーズから深層欲求への変換

・POV(Point of View)作成:ユーザー視点での問題定義文

・HMW(How Might We)作成:解決可能な問題への再構成

問題定義文の構造:

「[特定ユーザー]は[特定状況]において[特定体験/感情]を必要としている。

なぜなら[深層的理由/洞察]だから。」

良い問題定義の条件:

・人間中心(Human-centered):人の欲求・感情から出発

・具体的(Specific):抽象的でなく具体的な状況・体験

・実行可能(Actionable):解決策創造の方向性を示す

・鼓舞的(Inspiring):チーム・組織の創造意欲を喚起

Ideate(創造)- 解決策の発散的生成

「制約を超えた創造的解決策の大量生成」

・量重視:質より量、批判より生成優先

・制約解放:既存常識・リソース制限の一時的無視

・組み合わせ:異分野・異業界からのアイデア組み合わせ

・視点転換:問題の再フレーミング・角度変更

創造手法の例:

・ブレインストーミング・ブレインライティング

・SCAMPER法・オズボーンチェックリスト

・アナロジー思考・バイオミメティクス

・ワーストアイデア法・逆転発想

・ストーリーテリング・ロールプレイ

・Crazy 8s(8分間8アイデア生成)

創造の4原則:

・判断遅延:批判・評価は後回し

・奇抜歓迎:突飛・非現実的アイデアも歓迎

・量重視:多様性・選択肢の最大化

・他者構築:他人のアイデアを発展・改良

Prototype(プロトタイプ)- アイデアの形態化

「アイデアの迅速な形態化・可視化」

・低忠実度:紙・段ボール・簡単な材料での迅速作成

・学習目的:完成品ではなく学習・検証のための手段

・反復改善:作って→壊して→作り直すサイクル

・体験化:概念を体験可能な形に変換

プロトタイプ種類:

・ペーパープロトタイプ:画面・インターフェース設計

・物理プロトタイプ:段ボール・3Dプリンター造形

・デジタルプロトタイプ:簡易アプリ・ウェブサイト

・サービスプロトタイプ:ロールプレイ・体験シミュレーション

・ビジネスモデルプロトタイプ:収益構造・オペレーション試行

プロトタイプ作成原則:

・迅速性:数時間〜数日での作成

・低コスト:最小限のリソースで実現

・学習重視:機能完成より学習機会創造

・共有可能:他者との対話・フィードバック促進

Test(テスト)- 実験による学習

「プロトタイプを通じた仮説検証・学習」

・ユーザーテスト:実際ユーザーでの使用体験観察

・仮説検証:設計意図と実際体験のギャップ発見

・学習抽出:失敗・予想外から次の改善方向性発見

・反復設計:テスト結果を次のプロトタイプに反映

テスト手法の例:

・ユーザビリティテスト・A/Bテスト

・フィールドテスト・パイロット実施

・フィードバックセッション・観察調査

・プレファレンステスト・コンセプトテスト

テストの重要原則:

・失敗歓迎:失敗から学習機会を最大化

・早期頻繁:完成前の早い段階で頻繁に実施

・観察重視:ユーザーの言葉より行動・反応を重視

・反復改善:テスト→改善→再テストのサイクル化

証拠解析: デザイン思考の革新性は「人間の深層ニーズからの逆算設計」と「実験による段階的解決策構築」の組み合わせにより、従来の論理的分析では発見できない革新的解決策を創造する点にある。

デザイン思考実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的活用例(ヘルスケアサービス改善)

事例証拠(高齢者向け薬物管理サービス開発):

【Empathize(共感)フェーズ】(3週間)

ユーザー理解活動:

・高齢者宅への訪問観察(20名×各半日)

・服薬時の行動・感情・困難の詳細記録

・家族・介護士・医師・薬剤師インタビュー(計40名)

・薬局・病院での行動観察

・既存サービス利用体験の実体験

発見された深層ニーズ:

表面的課題:「薬を飲み忘れる」

深層洞察:

・「自分の健康管理能力の衰えへの不安・恐怖」

・「家族に迷惑をかけることへの罪悪感」

・「複雑なシステムに対する認知的疲労」

・「尊厳・自律性を保ちたい欲求」

・「安心感・支えられている感覚への渇望」

【Define(問題定義)フェーズ】(1週間)

洞察の構造化:

・アフィニティマッピングによる課題カテゴリー化

・ペルソナ作成:「自立性を重視する元教師の田中さん(73歳)」

・エンパシーマップ:感情・思考・行動・発言の統合理解

問題定義文(POV):

「自立性を大切にする高齢者は、薬物管理において、

尊厳を保ちながら安心感を得られる体験を必要としている。

なぜなら、単なる機能的サポートではなく、

『見守られている』という感情的安心と

『自分でできている』という自己効力感の両立を求めているから。」

HMW(How Might We)質問:

「高齢者が薬物管理で自己効力感と安心感を同時に得られるようにするには?」

【Ideate(創造)フェーズ】(2週間)

アイデア生成活動:

・高齢者・家族・医療従事者参加の共創ワークショップ

・他業界(教育・エンターテイメント・ホテル)からの類推

・「もし薬管理が○○だったら?」のアナロジー思考

生成されたアイデア(抜粋):

1. 「薬物管理ゲーミフィケーション」

- RPGライクな進歩・達成感システム

2. 「AI薬物管理パートナー」

- 対話型AI による個別化サポート

3. 「家族つながり薬管理」

- 家族間での見守り・応援メッセージ

4. 「薬物管理コミュニティ」

- 同世代との励まし合い・情報共有

5. 「薬物管理学習プログラム」

- 薬に関する知識・自信向上システム

【Prototype(プロトタイプ)フェーズ】(3週間)

選択コンセプト:「AI薬物管理パートナー」+「家族つながり」統合

プロトタイプ作成:

Week 1: ペーパープロトタイプ

・薬管理アプリの画面設計(手描き・付箋)

・ユーザーフロー・情報構造の可視化

Week 2: デジタルプロトタイプ

・簡易アプリ(ClickableプロトタイプをFigmaで作成)

・AI対話シミュレーション(Wizard of Oz手法)

Week 3: サービスプロトタイプ

・実際の薬を使用した体験シミュレーション

・家族役・AI役によるロールプレイ体験

【Test(テスト)フェーズ】(2週間)

検証活動:

・プロトタイプを用いた高齢者ユーザーテスト(15名)

・家族との相互作用テスト(10世帯)

・医療従事者による専門性評価

テスト結果:

予想通りの反応:

・AI対話に対する安心感・親しみやすさ

・家族とのつながり感への好感

予想外の発見:

・「AIに頼りすぎることへの不安」

・「プライバシー(薬情報)への懸念」

・「操作の複雑さよりインターフェースの視認性重視」

学習・改善点:

・AI依存不安解消のための「自分でできた」強調機能

・家族共有情報の選択的調整機能

・音声操作・大きい文字での視認性向上

改善プロトタイプ結果:

・ユーザー満足度:85%→92%

・継続利用意向:70%→88%

・家族安心度:78%→91%

捜査発見2: 各段階の成功要件詳細

段階別実行ガイドライン:

Empathize成功要件:

・先入観・前提の一時的停止

・「なぜ?」「どのように感じる?」の深掘り

・行動と発言の矛盾・ギャップへの注目

・極端ユーザー(ヘビーユーザー・非ユーザー)からの学習

・量的データより質的洞察重視

Define成功要件:

・「ユーザーの言葉」から「深層ニーズ」への変換

・「技術的問題」から「人間的課題」への再フレーミング

・具体的ユーザー・状況・体験の明確化

・解決可能性と鼓舞性のバランス

・チーム内での問題認識統一

Ideate成功要件:

・評価・批判の一時的停止

・「実現可能性」制約の無視

・他分野・異業界からの積極的学習

・「and」思考(「or」ではなく)

・視覚化・具体化による理解促進

Prototype成功要件:

・「完璧」より「迅速」優先

・学習機会の最大化設計

・失敗・実験の歓迎文化

・ユーザー体験の具体的再現

・チーム内共通理解の促進

Test成功要件:

・「正しさ証明」より「学習」重視

・ユーザー行動・反応の詳細観察

・予想外・失敗からの積極的学習

・複数回のテスト・改善反復

・次サイクルへの学習統合

捜査発見3: 組織でのデザイン思考導入パターン

導入段階別アプローチ:

導入準備段階(1-2ヶ月):

・デザイン思考理解・体験ワークショップ

・推進者・チャンピオン育成

・パイロットプロジェクト候補選定

・環境整備(物理空間・時間・ツール)

パイロット実施段階(3-6ヶ月):

・限定的課題でのフルプロセス実施

・外部ファシリテーター支援活用

・実施プロセス・成果・学習の詳細記録

・組織内での共有・フィードバック収集

展開拡大段階(6-12ヶ月):

・複数部門・プロジェクトでの並行実施

・内部ファシリテーター育成・認定

・デザイン思考コミュニティ形成

・ツール・手法の組織カスタマイズ

文化定着段階(12ヶ月以降):

・日常業務プロセスへの統合

・人事評価・報酬制度への反映

・継続的学習・改善システム構築

・外部パートナー・エコシステム形成

デザイン思考の威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 人間中心イノベーションの創造 技術起点・競合分析起点の従来アプローチでは発見できない、人間の深層ニーズからの革新的解決策を創造。ユーザーの言葉にならない欲求・感情から出発することで、既存市場の枠を超えた新たな価値創造を実現。

警告ファイル2: 実験文化による学習速度向上 「完璧な分析」から「迅速な実験」への思考転換により、学習・改善速度が飛躍的に向上。失敗を歓迎し、早期頻繁なプロトタイプ・テストにより、リスクを最小化しながら革新性を最大化。

警告ファイル3: 組織的創造性・協働性の向上 個人の創造性に依存せず、プロセス・手法により組織全体の創造性を体系的に向上。多様な専門性・視点の組み合わせによる集合知の活用と、心理的安全性確保による活発な意見交換を実現。

警告ファイル4: 顧客共創による実装成功率向上 顧客を「調査対象」ではなく「共創パートナー」として巻き込むことで、押し付けではない自然発生的な顧客支持を獲得。解決策の市場適合性と実装成功率を大幅に向上。

デザイン思考の限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: プロセス偏重による形式主義化 最も頻繁な失敗パターン。デザイン思考の「実施」自体が目的化し、実際の問題解決・価値創造がおろそかになる危険性。「5段階を回すこと」に満足し、成果・インパクトを軽視するリスク。

警告ファイル2: 表面的ユーザー理解による浅い洞察 共感フェーズでの観察・インタビューが表面的に留まり、真の深層ニーズ・洞察を発見できないリスク。時間制約・スキル不足により、「ユーザーの声」を聞いただけで「理解した」と誤認する危険性。

警告ファイル3: 創造性過信による実現性軽視 アイデエーション・プロトタイプフェーズで創造性に偏重し、実現可能性・ビジネス価値・技術制約を軽視する危険性。「面白いアイデア」が「実行可能な解決策」に変換されないリスク。

警告ファイル4: 短期思考による継続性不足 プロジェクト単位での単発実施に終わり、組織的学習・能力蓄積に至らない問題。デザイン思考を「特別な手法」として扱い、日常業務プロセスへの統合・文化化が実現されないリスク。

警告ファイル5: 万能主義による適用範囲の誤認 デザイン思考をあらゆる課題に適用しようとする過度の期待。技術的課題・運営効率化・規制対応など、他のアプローチがより適切な領域での無理な適用による非効率リスク。

デザイン思考の応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: ダブルダイヤモンドモデルとの統合

問題解決プロセス × デザイン思考:

Discover → Empathize・Defineの統合実施

Define → デザイン思考の問題定義をより構造化

Develop → Ideate・Prototypeでの解決策創造

Deliver → Testによる検証・実装・改善

プロセス体系性とユーザー中心性の融合

関連証拠2: ジョブ理論との連携活用

顧客ジョブ発見 × デザイン思考:

Empathize → 顧客の真のジョブ・状況の深掘り発見

Define → ジョブベースでの問題定義・課題構造化

Ideate → ジョブ達成の創造的ソリューション発想

Prototype → ジョブ体験の具体的形態化・可視化

Test → ジョブ達成度・満足度の検証・改善

人間理解とジョブ理解の相互強化

関連証拠3: エンパシーマップ・ペルソナの深化

ユーザー理解手法 × デザイン思考:

Empathize → エンパシーマップ・ペルソナ作成基盤

Define → ユーザー理解による精密な問題定義

Ideate → ペルソナ志向の解決策アイデエーション

Prototype → ユーザー体験に特化したプロトタイプ

Test → ペルソナベースでのテスト・検証

ユーザー理解手法をデザイン思考で活用・深化

関連証拠4: リーンスタートアップとの融合

事業仮説検証 × デザイン思考:

Empathize・Define → 顧客課題仮説の深掘り・精密化

Ideate・Prototype → ソリューション仮説の創造・形態化

Test → Build-Measure-Learnサイクルでの継続検証

人間中心設計と事業仮説検証の統合アプローチ

関連証拠5: PDCAによる継続改善

継続改善 × デザイン思考:

Plan → Define・Ideateでの課題・解決策計画

Do → Prototype・Testでの実装・実験

Check → Testでの効果測定・学習抽出

Act → 次サイクルのEmpathize・Defineへの反映

デザイン思考を継続的改善システムに統合

業界別デザイン思考活用事例 - 特殊な証拠

関連証拠6: 製造業でのプロダクト・サービス革新

製造業特有の活用:

Empathize → 工場現場・顧客使用環境での深い観察

Define → 機能性と人間性を統合した課題定義

Ideate → 技術制約を超えた創造的機能・体験発想

Prototype → 機能プロトタイプと体験プロトタイプ

Test → 技術性能と人間体験の統合評価

技術優位と人間中心の統合イノベーション

関連証拠7: 金融業でのサービス・体験設計

金融業での活用:

Empathize → 顧客の金融行動・感情・不安の深掘り

Define → 規制制約下での解決可能課題の特定

Ideate → フィンテック・デジタル技術活用アイデア

Prototype → サービス体験・インターフェースプロトタイプ

Test → 利便性・安全性・信頼性の統合検証

規制業界での革新と安心・信頼の両立

関連証拠8: 教育業界での学習体験革新

教育分野での活用:

Empathize → 学習者の動機・障害・感情の深い理解

Define → 学習成果と学習体験を統合した課題設定

Ideate → 教育手法・テクノロジーの創造的組み合わせ

Prototype → 学習体験・カリキュラムのプロトタイプ

Test → 学習効果と学習満足度の統合評価

学習者中心の教育体験設計・革新

日本企業でのデザイン思考導入課題と対策 - 特別捜査

関連証拠9: 文化的適応戦略

日本企業特有の課題と対策:

課題1: 「失敗回避・完璧主義文化」

対策:

・「プロトタイプは失敗のためのもの」文化醸成

・経営層による実験・失敗歓迎のメッセージ発信

・小さな成功事例の積み重ね・共有

課題2: 「合意形成・稟議文化」

対策:

・段階的合意形成プロセスの組み込み

・ビジュアル・プロトタイプによる理解促進

・ステークホルダー巻き込み型ワークショップ

課題3: 「専門性重視・部門縦割り」

対策:

・部門横断チーム編成の制度化

・多様性重視のプロジェクト構成

・外部視点・異業界経験者の積極活用

課題4: 「効率性・生産性重視」

対策:

・デザイン思考ROI・効果測定の可視化

・既存業務との統合・効率化アプローチ

・長期投資価値の経営層理解獲得

成功要件:

・トップマネジメントの理解・支援

・心理的安全性確保・実験文化醸成

・適切な時間・空間・リソース配分

・継続的学習・改善システム構築

デザイン思考の進化と未来 - 追加捜査

関連証拠10: デジタル時代のデザイン思考

デジタル技術 × デザイン思考:

AI・機械学習の活用:

・ユーザー行動データからの深層ニーズ発見

・大規模パーソナライゼーション実現

・自動プロトタイプ生成・A/Bテスト最適化

バーチャル・リモート環境での実施:

・オンライン共感・観察手法の開発

・デジタルプロトタイピングツールの活用

・リモート協働・共創プラットフォーム

・VR/AR技術による体験プロトタイプ

データドリブン・デザイン思考:

・定量データと定性洞察の統合分析

・リアルタイム・ユーザーフィードバック収集

・継続的実験・学習システムの自動化

・プレディクティブ・ユーザーニーズ予測

組織変革におけるデザイン思考の役割 - 特別捜査

関連証拠11: 組織文化変革エンジンとしてのデザイン思考

組織変革 × デザイン思考:

マインドセット変革:

・「正解探し」から「実験・学習」への転換

・「リスク回避」から「失敗歓迎」への変化

・「自社視点」から「顧客視点」への移行

・「完璧主義」から「迅速反復」への転換

組織能力向上:

・創造的問題解決能力の組織的習得

・多様性活用・協働力の向上

・環境変化への適応力・柔軟性向上

・継続的学習・改善文化の定着

リーダーシップ開発:

・共感力・人間理解力の向上

・実験・失敗許容のリーダーシップ

・多様性重視・包括的意思決定

・ビジョン創造・鼓舞力の開発

イノベーション創造システム:

・体系的イノベーション創造プロセス

・顧客共創・オープンイノベーション

・アイデア創造から実装までの一貫性

・継続的革新・競争優位確保

成功指標と効果測定 - 評価システム

関連証拠12: デザイン思考成果の測定・評価

効果測定フレームワーク:

短期成果指標(1-3ヶ月):

・プロジェクト実施数・参加者数

・ユーザー洞察・アイデア生成数

・プロトタイプ作成・テスト実施回数

・参加者満足度・学習実感度

中期成果指標(3-12ヶ月):

・創造された解決策の実装成功率

・顧客満足度・ユーザー体験スコア向上

・新製品・サービス開発成功率

・組織内デザイン思考活用拡大

長期成果指標(12ヶ月以降):

・イノベーション創造・市場投入頻度

・顧客ロイヤルティ・ブランド価値向上

・収益・市場シェア・競争優位向上

・組織文化・従業員エンゲージメント向上

定性評価指標:

・「顧客視点」思考の組織浸透度

・失敗許容・実験文化の定着度

・部門横断協働・多様性活用度

・継続的学習・改善マインド浸透度

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

デザイン思考は「人間の深層ニーズからイノベーションを創造する体系的方法論」である。スタンフォード大学d.schoolとIDEOが体系化したこの手法は、従来の技術起点・競合分析起点のアプローチを根本的に転換し、真に人間中心のイノベーション創造を可能にする革命的フレームワークとして機能している。

本調査で最も印象的だったのは、「共感」から始まる人間理解の深さと質である。単なる顧客調査を超えて、ユーザーの世界観・感情・文脈を体験的に理解することで、従来見落とされていた深層ニーズと革新的機会を発見する。これがApple、Google、IBMなどの革新企業の競争優位の源泉となっている。

「プロトタイプ→テスト」の実験サイクルも重要な発見だった。完璧な分析・計画ではなく、迅速な実験・学習による段階的解決策構築により、リスクを最小化しながら革新性を最大化する。これは変化の激しい現代ビジネス環境に最適化された思考パラダイムである。

五段階プロセスの相互連携性も特筆すべき特徴として確認された。単独の手法ではなく、人間理解→問題定義→創造→実験→学習の一貫したシステムとして機能することで、偶然に依存しない体系的イノベーション創造を実現している。

他のビジネスフレームワークとの統合可能性も重要な発見だった。ダブルダイヤモンドモデルによる問題解決体系性、ジョブ理論による顧客理解、リーンスタートアップによる事業検証など、デザイン思考は他の手法の効果を大幅に向上させる統合基盤として機能する。

しかし同時に、日本企業での導入における文化的課題も浮き彫りになった。失敗回避・完璧主義、合意形成重視、専門性・部門縦割りなど、デザイン思考の前提となる実験文化・多様性重視との不整合が導入の障壁となっている。段階的な文化変革と並行した取り組みが必要である。

組織変革エンジンとしての機能も特筆すべき発見だった。デザイン思考は単なる問題解決手法を超えて、組織のマインドセット・能力・文化を根本的に変革するシステムとして機能する。これにより、一回限りのイノベーションではなく、継続的革新創造能力が組織に定着する。

デジタル時代における進化も重要な観点として確認された。AI・機械学習、VR/AR、リモート協働技術との組み合わせにより、デザイン思考の精度・効率性・適用範囲が飛躍的に拡大している。

最も重要な発見は、デザイン思考が「人間中心」と「実験主義」の融合により、従来の「分析→計画→実行」パラダイムを「共感→実験→学習」パラダイムに転換する点だ。これは単なる手法の違いではなく、イノベーション創造に対する根本的思考革命を表している。

成功の鍵は、プロセスの機械的実施ではなく、人間への深い共感と実験への勇気を組織文化として定着させることにある。デザイン思考を習得した組織は、顧客の言葉にならないニーズを発見し、既存の枠を超えた解決策を創造し、継続的にイノベーションを生み出し続ける能力を獲得する。

人間中心イノベーションの格言: 「技術は可能性を広げるが、人間理解がイノベーションの方向を決める」

【ROI探偵事務所 機密ファイルシリーズ X032 完了】

事件終了

📚 関連書籍

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます