ROI【🔏機密ファイル】 No. X042 | 狩野モデルとは何か

📅 2025-10-21

🕒 読了時間: 36 分

🏷️ KANO 🏷️ 狩野モデル 🏷️ 顧客満足 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: 1984年、東京理科大学の狩野紀昭教授が発表した革命的顧客満足度理論「狩野モデル(Kano Model)」。多くの者が「顧客の要望を全て叶えれば満足度が上がる」と信じているが、真の正体は「品質要素によって満足度への影響が根本的に異なる非線形関係」である。なぜiPhoneの美しいデザインは感動を生むのに、充電ケーブルの付属は当然と受け止められるのか。なぜホテルの清潔さは不足すれば激怒されるが、完璧でも感謝されないのか。そして、なぜ昨日まで感動を生んだ機能が今日は「あって当然」に変化するのか。当たり前品質(Must-be)・一元的品質(One-dimensional)・魅力的品質(Attractive)——3つの要素が顧客満足に与える非対称的影響と、時間経過による品質要素の移動法則。「改善しても満足度が上がらない」謎を解く、顧客心理の深層構造を突き止めよ。

狩野モデルとは何か - 事件概要

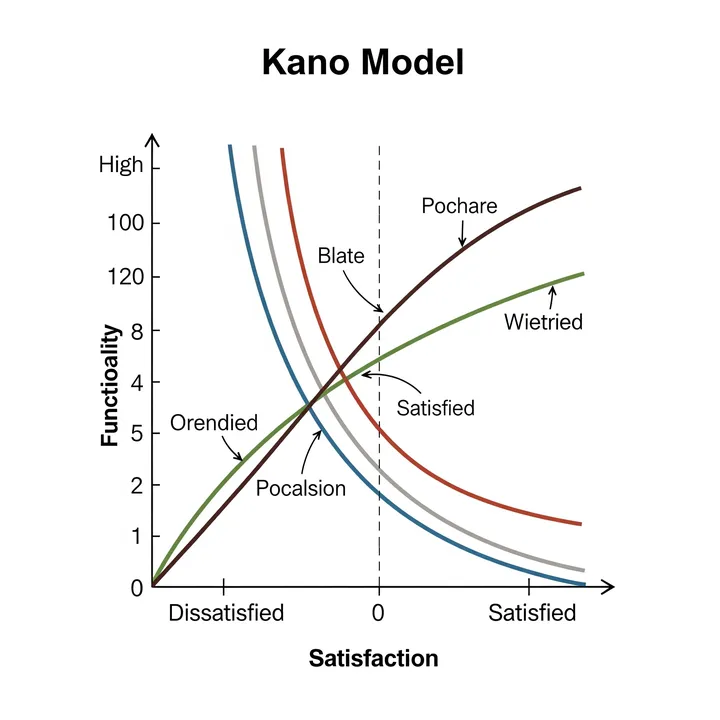

狩野モデル(Kano Model)、正式には「二要因品質モデル(Two-Factor Quality Model)」として、東京理科大学の狩野紀昭教授が1984年に発表した顧客満足度理論。品質要素を当たり前品質・一元的品質・魅力的品質・無関心品質・逆品質の5つに分類し、「充足度(機能の有無・程度)」と「満足度(顧客の感情)」の関係が品質要素によって非線形的に異なることを体系化した手法として依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の営業現場では「顧客要望リストの分類法」として表面的に理解されることが多く、満足と不満足が非対称的である心理構造と、時間経過による品質要素の移動(魅力的→一元的→当たり前)という本来の戦略的洞察を理解できていない企業が大半である。

捜査メモ: 狩野モデルは単なる「品質分類」ではなく「顧客心理の非線形性を可視化する診断ツール」である。なぜ「不満解消 ≠ 満足創造」なのか、そして「昨日の感動が明日の当然」になる時間軸をどう戦略に組み込むのか。NPSの推奨者を生む「魅力的品質」の発見と、HEARTフレームワークのHappiness向上の優先順位付けを可能にする、顧客満足の構造理論を解明する必要がある。

狩野モデルの基本構造 - 証拠分析

基本証拠: 5つの品質要素による非線形満足度マップ

狩野モデルの座標系

横軸: 充足度(Physical Fulfillment)

左端: 機能が全くない / 不十分

右端: 機能が完全にある / 十分

縦軸: 満足度(Customer Satisfaction)

上端: 大満足(喜び・感動)

中央: 無関心

下端: 大不満(怒り・失望)

この2次元空間に、5つの異なる曲線が描かれる。

1. 当たり前品質(Must-be Quality / Basic Quality)

定義: あって当然、なければ激怒される要素

特徴的な曲線形状:

充足度 低 → 満足度 激減(大不満)

充足度 高 → 満足度 ゼロ付近(当然)

つまり:

- 不足時: 急激に不満が発生

- 充足時: 満足は生まれない(当たり前だから)

- 非対称性が最も顕著

具体例:

スマートフォン: - 電話機能が使える → 当然(満足度±0) - 電話機能が使えない → 激怒(満足度-10)

レストラン: - 食器が清潔 → 当然 - 食器が汚い → 即クレーム・二度と来ない

ホテル: - 部屋が清潔 → 当然 - 部屋が不潔 → 激怒・返金要求

Webサービス: - サイトが表示される → 当然 - サイトが表示されない → 即離脱

ビジネスへの影響:

投資効果:

- 不足解消: 必須(不満爆発を防ぐ)

- 過剰投資: 無意味(満足度上がらない)

戦略的位置付け:

- 競争優位にならない

- ただし不足は致命的

- 「最低限クリア」が正解

重要な洞察: 当たり前品質への過剰投資は資源の無駄。 「世界一清潔なホテル」でも料金は上げられない。

2. 一元的品質(One-dimensional Quality / Performance Quality)

定義: 充足度と満足度が比例する要素

特徴的な曲線形状:

充足度 低 → 満足度 低

充足度 高 → 満足度 高

つまり:

- 線形関係(比例)

- 改善すればするほど満足度上昇

- 不足すれば不満も比例的に増加

具体例:

スマートフォン: - バッテリー持続時間 - 1時間 → 不満 - 1日 → まあまあ - 3日 → 満足 - 1週間 → 大満足

レストラン: - 料理の美味しさ - まずい → 不満 - 普通 → 普通 - 美味しい → 満足 - 絶品 → 大満足

ホテル: - 部屋の広さ - 10㎡ → 狭い・不満 - 20㎡ → 普通 - 40㎡ → 広い・満足 - 100㎡ → 非常に満足

Webサービス: - 表示速度 - 10秒 → 遅い・イライラ - 3秒 → 普通 - 1秒 → 速い・快適 - 0.3秒 → 非常に快適

ビジネスへの影響:

投資効果:

- 改善が直接的に満足度向上

- 競合比較の主戦場

- コストと満足度のバランスが重要

戦略的位置付け:

- 競争優位の源泉になりうる

- ただし投資コストも高い

- 「どこまでやるか」の判断が鍵

競合戦略: 一元的品質は競合比較されやすい。 「競合より速い・大きい・多い」が直接的価値になる。

3. 魅力的品質(Attractive Quality / Excitement Quality)

定義: あれば感動、なくても不満にならない要素

特徴的な曲線形状:

充足度 低(ゼロ) → 満足度 ±0(不満にならない)

充足度 高 → 満足度 急上昇(感動・驚き)

つまり:

- 当たり前品質の逆パターン

- 充足時: 大きな喜び

- 不足時: 不満は発生しない(期待していないから)

具体例:

スマートフォン: - iPhone初代の慣性スクロール → 感動(2007年) - Androidの戻るボタン → なくても困らなかったが便利 - Face ID → 予想外の快適さ

レストラン: - 誕生日サプライズデザート → 感動 - シェフの料理説明訪問 → 嬉しい驚き - 子供向け特別配慮 → 感謝

ホテル: - ウェルカムドリンク → 嬉しい - 枕の種類選択 → 予想外のサービス - チェックアウト時の天気予報メモ → 心遣いに感動

Webサービス: - Gmailの自動分類(2004年) → 革命的 - Spotifyの週間ディスカバリー → 感動的 - Notionのブロック単位編集 → 新体験

ビジネスへの影響:

投資効果:

- 低コストでも高満足を生む可能性

- 競合優位の源泉

- 口コミ・NPS向上の主要因

戦略的位置付け:

- イノベーションの鍵

- ブランド差別化

- [NPS](/behind_case_files/articles/X040_NPS)推奨者(9-10点)創出

重要な洞察: 魅力的品質がMVPで検証すべき仮説。 「ユーザーが気づいていない潜在ニーズ」がここに隠れている。

4. 無関心品質(Indifferent Quality)

定義: あってもなくても満足度に影響しない要素

曲線形状:

充足度 低 → 満足度 ±0

充足度 高 → 満足度 ±0

(常に横軸付近の平坦な線)

具体例:

スマートフォン: - 取扱説明書の厚さ(誰も読まない) - 箱のデザイン(開封後は捨てる) - シリアル番号の書体

レストラン: - メニューの紙質(料理が美味しければ) - 店員の制服の色(清潔なら)

ホテル: - 施設案内パンフレットの枚数 - 部屋番号のフォント

ビジネスへの影響:

投資効果: ゼロ

戦略的位置付け: コスト削減対象

重要な判断:

「これは無関心品質では?」と疑うことで

無駄な投資を削減できる

5. 逆品質(Reverse Quality)

定義: あると不満、ないと満足される要素

曲線形状:

充足度 低 → 満足度 高

充足度 高 → 満足度 低

(右下がりの曲線)

具体例:

スマートフォン: - 過剰な通知 → うるさい・邪魔 - 削除できないプリインストールアプリ → 不満

レストラン: - 過度な接客(話しかけすぎ) → 落ち着かない - 過剰な量(食べきれない) → 罪悪感

Webサービス: - 過剰なチュートリアル → 早く使わせて - 強制的なアカウント作成 → 面倒

ビジネスへの影響:

重要な警告:

「良かれと思って」が逆効果

顧客セグメント・文化による違いに注意

品質要素の時間的移動法則

重要な発見: 品質要素は時間と共に移動する

魅力的品質 → 一元的品質 → 当たり前品質

典型的な移動パターン:

1. 登場時: 魅力的品質(感動・差別化)

2. 普及期: 一元的品質(競争要素)

3. 成熟期: 当たり前品質(あって当然)

実例: スマートフォンのタッチスクリーン

2007年(iPhone登場):

- 魅力的品質

- 「画面を触って操作できる!」→ 感動

- 競合優位の源泉

2010年頃:

- 一元的品質

- タッチの反応速度が競争要素

- 「より滑らか・より正確」競争

2015年以降:

- 当たり前品質

- タッチできないスマホは論外

- あっても満足度は上がらない

戦略的含意:

過去の成功体験の罠:

「これで成功した」魅力的品質が

今は当たり前品質に変化している

継続的イノベーションの必要性:

常に新しい魅力的品質を探し続ける

証拠解析: 狩野モデルの革新性は、「充足度と満足度の関係は線形ではない」という顧客心理の非対称性を可視化し、品質改善の優先順位付けを科学的に行える点にある。

狩野モデル実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 狩野アンケート法による品質要素分類

ステップ1: 機能的質問(Functional Question)と非機能的質問(Dysfunctional Question)のペア設計

狩野モデル独自の質問法:

各機能について2つの質問を用意:

機能的質問: 「その機能があったらどう感じますか?」

非機能的質問: 「その機能がなかったらどう感じますか?」

回答選択肢(5段階):

1. 気に入る(Like)

2. 当然である(Expect)

3. どちらでもない(Neutral)

4. 仕方がない(Tolerate)

5. 気に入らない(Dislike)

実例: スマートフォンのバッテリー3日持続

機能的質問:

「バッテリーが3日持続したら、どう感じますか?」

□ 気に入る

□ 当然である

□ どちらでもない

□ 仕方がない

□ 気に入らない

非機能的質問:

「バッテリーが1日しか持たなかったら、どう感じますか?」

□ 気に入る

□ 当然である

□ どちらでもない

□ 仕方がない

□ 気に入らない

ステップ2: 回答の組み合わせによる分類

狩野評価テーブル(Kano Evaluation Table):

非機能的質問の回答

気に入る 当然 中立 仕方ない 気に入らない

機能的 気に入る Q A A A O

質問の 当然 R I I I M

回答 中立 R I I I M

仕方ない R I I I M

気に入らない R R R R Q

凡例:

A = Attractive(魅力的品質)

O = One-dimensional(一元的品質)

M = Must-be(当たり前品質)

I = Indifferent(無関心品質)

R = Reverse(逆品質)

Q = Questionable(矛盾回答)

分類ロジック:

魅力的品質(A):

- 機能的: 気に入る

- 非機能的: 仕方ない/どちらでもない

→ あれば嬉しいが、なくても許容

一元的品質(O):

- 機能的: 気に入る

- 非機能的: 気に入らない

→ あれば満足、なければ不満(比例)

当たり前品質(M):

- 機能的: 当然である/どちらでもない

- 非機能的: 気に入らない

→ あっても当然、なければ激怒

無関心品質(I):

- 機能的: どちらでもない

- 非機能的: どちらでもない

→ どちらでも影響なし

逆品質(R):

- 機能的: 気に入らない

- 非機能的: 気に入る

→ ない方が良い

ステップ3: 集計と戦略的優先順位付け

集計方法:

例: 100人に調査

機能X「自動バックアップ」:

- 魅力的品質: 60人

- 一元的品質: 30人

- 当たり前品質: 5人

- 無関心品質: 5人

→ 最多カテゴリ: 魅力的品質(60%)

→ 分類: A(Attractive)

Better-Worse分析による優先順位:

Better係数(満足度向上への寄与):

= (A + O) / (A + O + M + I)

Worse係数(不満足度への寄与):

= -1 × (O + M) / (A + O + M + I)

自動バックアップの例:

Better = (60 + 30) / (60 + 30 + 5 + 5) = 0.90

Worse = -1 × (30 + 5) / 100 = -0.35

解釈:

- Better 0.90: 実装で満足度大幅向上

- Worse -0.35: 未実装でも不満は小さい

→ 優先度: 高(魅力的品質の典型)

捜査発見2: Appleの狩野モデル活用事例

事例証拠(iPhone開発における戦略的意思決定):

Phase 1: 2007年 初代iPhone開発時の品質要素分類

当たり前品質として認識:

- 電話機能

- SMSメッセージ

- 電話帳

→ 不足は許されない最低要件

→ 過剰投資はしない

一元的品質として認識:

- 画面サイズ・解像度

- バッテリー持続時間

- 処理速度

→ 競合との比較ポイント

→ バランスの取れた投資

魅力的品質として集中投資:

発見した魅力的品質:

1. マルチタッチスクリーン

- 従来: スタイラスペン必要

- iPhone: 指で直感的操作

- 感動的な新体験

2. 慣性スクロール

- 物理的な「滑り」の再現

- 画面がまるで物体のように動く

- 「魔法のような」操作感

3. ピンチ操作での拡大縮小

- 写真・地図の直感的操作

- 全く新しいインタラクション

- 競合に真似できない特許技術

戦略的判断:

- この3つに開発リソース集中

- 「電話」より「体験」を優先

- 既存携帯の改良ではなく革命を目指す

結果:

2007年発表時:

- メディア「革命的デバイス」

- 顧客「今までにない体験」

- [NPS](/behind_case_files/articles/X040_NPS): 推奨者(9-10点)が大量発生

魅力的品質が口コミ・熱狂を生み出し

初年度600万台販売達成

Phase 2: 2010年以降 品質要素の移動への対応

魅力的品質の移動を察知:

2007年の魅力的品質:

→ 2010年には一元的品質に移行

→ 競合も同様の機能を実装

Appleの対応:

「常に新しい魅力的品質を探す」

新たな魅力的品質:

- Retina Display(2010)

- Siri(2011)

- Touch ID(2013)

- Face ID(2017)

戦略:

毎年必ず1つ以上の魅力的品質を追加

→ 継続的な感動体験の提供

現場での教訓:

狩野モデルは「今」だけでなく「未来」を見る:

1. 今の魅力的品質を特定

2. それが一元的→当たり前に移動する速度を予測

3. 次の魅力的品質を先行開発

4. 競合が追いつく前に次の感動を提供

これがAppleの「常に一歩先」の秘密

狩野モデルの威力 - 解決される事件

威力1: 限られた資源の最適配分

従来の落とし穴:

「顧客要望リスト」を全て改善しようとする

→ リソース分散

→ どれも中途半端

→ 満足度向上せず

狩野モデル適用後:

1. 当たり前品質: 最低限クリア(過剰投資せず)

2. 一元的品質: 競合比較で必要な水準

3. 魅力的品質: 集中投資(差別化の源泉)

4. 無関心品質: 削減・中止

→ メリハリのある投資

→ 感動体験の創出

→ 満足度・[NPS](/behind_case_files/articles/X040_NPS)向上

威力2: 「改善しても満足度が上がらない」謎の解明

よくある事例:

ホテル経営者:

「清潔さを徹底強化したのに満足度が上がらない...」

原因(狩野モデルで判明):

清潔さ = 当たり前品質

→ 改善しても満足度は上がらない

→ 不足すれば激怒されるだけ

解決策:

当たり前品質は最低限維持

魅力的品質に投資を移す

(例: ウェルカムドリンク、サプライズサービス)

威力3: 時間軸での競争優位戦略

品質要素の移動を予測:

今年の魅力的品質

→ 3年後には一元的品質

→ 5年後には当たり前品質

戦略的対応:

- 今の魅力的品質で短期的優位

- 次の魅力的品質を並行開発

- 継続的イノベーションサイクル確立

狩野モデルの限界と注意点 - 捜査上の警告

警告1: 顧客セグメントによる違い

同じ機能でもセグメントで分類が変わる:

機能: 高度なカスタマイズ機能

パワーユーザー: 魅力的品質(感動)

一般ユーザー: 無関心品質(使わない)

初心者: 逆品質(複雑で混乱)

→ セグメント別の調査必須

警告2: 文化・地域による違い

例: レストランでの店員の接客頻度

日本: 控えめ = 当たり前品質

頻繁 = 逆品質(うるさい)

アメリカ: 頻繁 = 当たり前品質

控えめ = 不満(サービス悪い)

→ グローバル展開時は地域別調査必要

警告3: 調査の頻度

品質要素は移動する

→ 1回の調査で終わりではない

→ 定期的な再調査(年1-2回)が理想

特に:

- テクノロジー業界: 移動が速い(年1回)

- 伝統産業: 移動が遅い(2-3年に1回)

警告4: 実装コストとのバランス

魅力的品質だからといって

実装コストが見合わない場合も

判断基準:

Better係数 × 期待収益増 > 実装コスト

→ この不等式が成立する施策を選択

関連事件ファイル

同時捜査推奨: - NPS - 推奨者創出は魅力的品質から - HEARTフレームワーク - Happiness測定との統合 - MVP - 魅力的品質仮説の検証 - アジャイル開発 - 継続的な品質要素更新

業界別狩野モデル活用事例

SaaS業界(Slack):

当たり前品質: メッセージ送受信、検索

一元的品質: 同期速度、通知のカスタマイズ

魅力的品質: 絵文字リアクション、スレッド機能(当初)

→ 魅力的品質が差別化を生み急成長

自動車業界(Tesla):

当たり前品質: 走る、曲がる、止まる

一元的品質: 航続距離、加速性能

魅力的品質: OTAアップデート、オートパイロット(当初)

→ ソフトウェア更新という魅力的品質で革命

ホテル業界(星野リゾート):

当たり前品質: 清潔、基本設備

一元的品質: 部屋の広さ、食事の質

魅力的品質: 地域文化体験、スタッフの「おもてなし」

→ 日本的魅力的品質で高付加価値化

捜査総括 - ROI探偵の結論

狩野モデルの本質は「全ての改善が等しく満足度を上げるわけではない」という非線形性の可視化にある。当たり前品質への過剰投資を避け、魅力的品質に資源を集中させることで、限られた予算で最大の感動を生み出せる。さらに重要なのは、品質要素が時間と共に移動するという動的な視点である。今日の感動が明日の当然になる——この法則を理解し、継続的に新しい魅力的品質を探求する組織だけが、持続的な競争優位を築ける。顧客満足は単純な足し算ではなく、戦略的な掛け算である。営業勉強会で「顧客の真のニーズ」を教える際、この非対称性と時間軸を理解させることが、表面的な要望収集を超えた本質的な価値提案を可能にする。事件は——常に顧客の期待と現実の間に潜んでいる。

【ROI探偵事務所 機密ファイルシリーズ X042 完了】

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます