ROI【🔒機密ファイル】 No. X039 | HEARTフレームワークとは何か

📅 2025-10-06

🕒 読了時間: 58 分

🏷️ HEART 🏷️ 学習 🏷️ 【🔒機密ファイル】

- HEARTフレームワークとは何か - 事件概要

- HEARTフレームワークの基本構造 - 証拠分析

- HEART実施の手順 - 捜査手法

- HEARTフレームワークの威力 - 隠された真実

- HEARTフレームワークの限界と注意点 - 潜在的危険

- HEARTフレームワークの応用と関連手法 - 関連事件ファイル

- 業界別HEART活用事例 - 特殊な証拠

- HEARTダッシュボード設計 - 実装ガイド

- HEART実装の組織的準備 - 特別捜査

- HEART vs 他のUX測定手法 - 比較分析

- HEART成功指標と効果測定 - 評価システム

- HEARTの高度な応用 - 発展技術

- HEARTの未来と進化 - 展望分析

- 結論 - 捜査総括

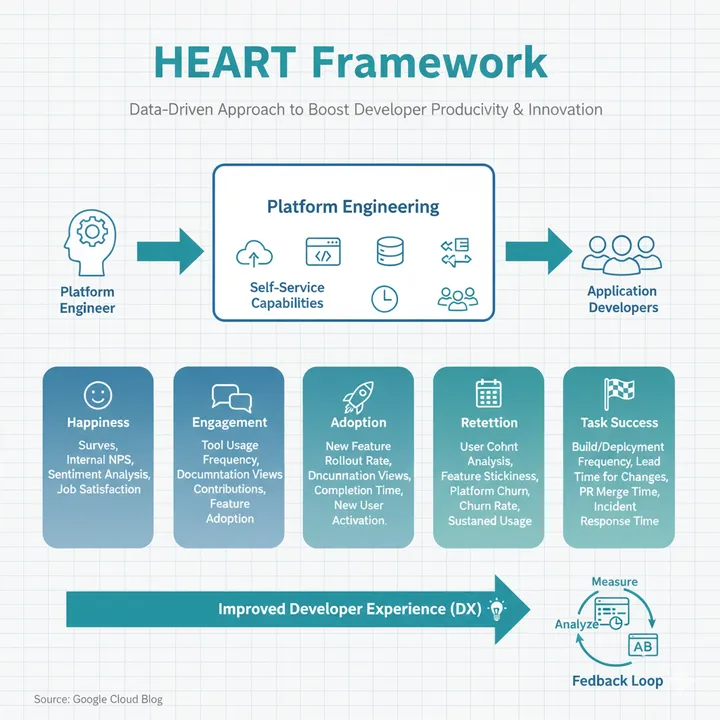

探偵メモ: Googleが開発した革命的UX測定システム「HEARTフレームワーク」。多くの者が「ユーザー満足度調査」程度に誤解しているが、真の正体は「定性的体験を定量的に測定・改善する5次元評価システム」である。なぜGoogleは「使いやすさ」という曖昧な概念を数値化できるのか、そしてYouTube・Gmail・Google Mapsが継続的にユーザー体験を向上させられる理由とは何か。Happiness(幸福度)・Engagement(エンゲージメント)・Adoption(採用率)・Retention(継続率)・Task Success(タスク成功率)——5つの次元が織り成す、感覚的評価から科学的改善への転換。Goals-Signals-Metricsの3段階設計が作り出す、測定可能なUX改善サイクルの正体を突き止めよ。

HEARTフレームワークとは何か - 事件概要

HEARTフレームワーク、正式には「ユーザー体験の5次元定量評価手法」として、2010年にGoogle Research チームが発表したUX測定理論。Happiness(幸福度)・Engagement(エンゲージメント)・Adoption(採用率)・Retention(継続率)・Task Success(タスク成功率)の5つの指標軸により、従来測定困難とされた「ユーザー体験の質」を定量化し、データ駆動での継続的改善を可能にする手法として依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の現場では「アンケート調査の体系化」として表面的に理解されることが多く、Goals-Signals-Metricsの3層構造による戦略的測定設計と、プロダクト全体・機能レベル・ユーザーセグメント別の多角的分析という本来の体系的価値を理解できていない企業が大半である。

捜査メモ: HEARTは単なる「満足度指標」ではなく「ユーザー体験の健康診断システム」である。なぜ1つの指標(例: 売上)だけでは不十分なのか、そして5つの異なる視点から測定することで何が見えるのか。MVPのBuild-Measure-Learnサイクルにおける「Measure(測定)」を精密化し、アジャイル開発のスプリントレビューを定量的に強化する、現代プロダクト開発の測定基盤を解明する必要がある。

HEARTフレームワークの基本構造 - 証拠分析

基本証拠: 5次元によるユーザー体験の包括的測定

HEART - 5つの測定次元

H: Happiness (幸福度・満足度)

定義: ユーザーの主観的満足度・感情的反応

測定対象: - 製品への満足度 - 推奨意向(NPS) - 使用感・印象 - ブランド認識

典型的な測定方法: - アンケート調査 - NPS(Net Promoter Score) - 満足度スコア(CSAT) - レビュー・評価 - ソーシャルメディア分析

重要性: - 長期的ロイヤルティの先行指標 - 口コミ・紹介の予測 - ブランド価値の測定 - 感情的つながりの把握

注意点: - 主観的・バイアスの影響を受けやすい - 即座の行動変化と相関しない場合あり - 文化・言語による解釈差異

E: Engagement (エンゲージメント・関与度)

定義: ユーザーの製品への関与・利用の深さ

測定対象: - 利用頻度・時間 - 機能の使用状況 - コンテンツ消費量 - インタラクション数

典型的な測定方法: - DAU/WAU/MAU(日次・週次・月次アクティブユーザー) - セッション時間・回数 - ページビュー数 - アクション完了数 - スティッキネス(DAU/MAU比率)

重要性: - 製品の粘着性(Stickiness)測定 - ユーザー価値の定量化 - マネタイゼーション可能性 - プロダクト・マーケット・フィット指標

注意点: - 高いエンゲージメント ≠ 良い体験 - 強制的な関与(例: バグ修正のための再訪)も含む - 過度な使用は依存・中毒の可能性

A: Adoption (採用率・導入率)

定義: 新機能・新製品の初回利用率

測定対象: - 新規ユーザー獲得数 - 新機能の初回使用率 - オンボーディング完了率 - 主要機能の到達率

典型的な測定方法: - 新規登録数 - 機能の初回使用率 - オンボーディングステップ完了率 - アクティベーション率 - 「Aha瞬間」到達率

重要性: - 成長性・拡大可能性の指標 - 初期UXの有効性測定 - マーケティング効果の検証 - 機能価値の初期評価

注意点: - 採用 ≠ 継続利用 - 初回体験の質が重要 - セグメント別の分析必須

R: Retention (継続率・定着率)

定義: ユーザーの製品への継続的な利用

測定対象: - ユーザーの再訪・再利用 - 長期的な利用継続 - チャーン(解約・離脱)率 - コホート分析

典型的な測定方法: - リテンション率(1日後・7日後・30日後) - チャーン率(月次・年次) - リピート購入率 - サブスクリプション更新率 - コホートリテンションカーブ

重要性: - ビジネスの持続可能性 - LTV(顧客生涯価値)の基盤 - プロダクト・マーケット・フィット検証 - 長期的成長の鍵

注意点: - 業界・製品タイプで基準値が異なる - 早期リテンションと長期リテンションは別指標 - ゾンビユーザー(登録だけで未使用)の除外必要

T: Task Success (タスク成功率・効率性)

定義: ユーザーが意図したタスクを完了できる度合い

測定対象: - タスク完了率 - エラー発生率 - 完了時間 - 効率性

典型的な測定方法: - タスク完了率(%) - タスク完了時間 - エラー数・エラー率 - 検索成功率 - コンバージョン率 - 離脱率(途中放棄)

重要性: - ユーザビリティの直接的測定 - 機能的価値の検証 - UX問題の早期発見 - ROI(投資対効果)への直結

注意点: - タスクの定義が重要 - ユーザーの意図把握が前提 - 複雑なタスクは分解して測定

証拠解析: HEARTフレームワークの革新性は、「主観的なユーザー体験」を「5次元の客観的指標」に変換し、Goals-Signals-Metricsの体系的設計により測定可能・改善可能にする点にある。

Goals-Signals-Metrics 3層構造

HEART測定設計の体系的プロセス

Level 1: Goals (目標)

「何を達成したいか」の明確化

例: - ユーザーが製品に満足している - ユーザーが頻繁に製品を使用する - 新機能が積極的に採用される - ユーザーが長期的に継続利用する - ユーザーがタスクを効率的に完了できる

Level 2: Signals (シグナル)

「目標達成の兆候は何か」の特定

例(Happiness目標の場合): - ユーザーがポジティブなレビューを書く - 高い評価スコアを付ける - 友人に推奨する - ネガティブなフィードバックが減少

Level 3: Metrics (指標)

「シグナルをどう測定するか」の定義

例(上記シグナルの場合): - NPS(Net Promoter Score) - 5段階満足度スコアの平均値 - App Store評価の平均★数 - サポート問い合わせ数の減少率

3層構造の威力:

従来の問題: 「満足度を上げたい」→「何をどう測るか不明確」→「適当なアンケート実施」→「改善につながらない」

HEARTアプローチ: Goals: ユーザーが製品に満足している ↓ Signals: ユーザーが友人に推奨する ↓ Metrics: NPS ≥ 50を目指す ↓ 明確な目標・測定・改善サイクル確立

HEART適用の柔軟性

全指標を使う必要はない

プロダクトタイプ・フェーズによる選択:

新規プロダクト(立ち上げ期): 重視: Adoption(採用率)・Task Success(成功率) 理由: まず使ってもらい、価値を実感してもらう

成長期プロダクト: 重視: Engagement(関与度)・Retention(継続率) 理由: 継続利用・習慣化が成長の鍵

成熟期プロダクト: 重視: Happiness(満足度)・Retention(継続率) 理由: 長期的ロイヤルティ・差別化が重要

機能追加時: 重視: Adoption(採用率)・Task Success(成功率) 理由: 新機能の価値検証が優先

危機対応時: 重視: Retention(継続率)・Happiness(満足度) 理由: ユーザー流出防止が緊急課題

セグメント別測定の重要性

ユーザータイプ別: - 新規ユーザー vs ベテランユーザー - 無料ユーザー vs 有料ユーザー - パワーユーザー vs ライトユーザー

各セグメントでHEART指標は異なる → 全体平均だけでは問題を見落とす

HEART実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: Google検索の実践事例

事例証拠(世界最大検索エンジンのUX測定):

Phase 1: Goals設定(1週間)

プロダクトビジョン: 「ユーザーが求める情報を最速・最適に見つけられる」

HEART Goals設定:

Happiness: - ユーザーが検索結果に満足している

Engagement: - ユーザーが頻繁に検索を利用する

Adoption: - 新機能(音声検索・画像検索等)が使われる

Retention: - ユーザーがGoogleを継続的に使用する

Task Success: - ユーザーが求める情報を効率的に見つけられる

Phase 2: Signals特定(2週間)

Happiness Signals: - ユーザーが検索結果をクリックする - ユーザーがすぐに戻ってこない(満足の証) - ユーザーがポジティブなフィードバックを送る

Engagement Signals: - ユーザーが1日に複数回検索する - ユーザーが様々なクエリで検索する - ユーザーが検索結果を深く探索する

Adoption Signals: - ユーザーが新機能を試す - ユーザーが新機能を再度使用する

Retention Signals: - ユーザーが翌日・翌週も検索する - ユーザーがGoogleを第一選択として使い続ける

Task Success Signals: - ユーザーが1-2クリックで目的達成 - ユーザーが検索を繰り返さない(初回成功) - ユーザーがエラーページに到達しない

Phase 3: Metrics定義(2週間)

Happiness Metrics: - 検索満足度アンケート(5段階)平均スコア - NPS(Net Promoter Score) - 「役に立たない」フィードバック率

Engagement Metrics: - DAU(日次アクティブユーザー) - 1ユーザーあたり平均検索回数/日 - セッションあたり平均クエリ数

Adoption Metrics: - 音声検索使用率(全検索に対する%) - 画像検索の初回使用率 - 新機能の週次成長率

Retention Metrics: - 1日後リテンション率 - 7日後リテンション率 - 30日後リテンション率 - 月次チャーン率

Task Success Metrics: - クリックスルー率(CTR) - 平均クリック位置 - 即座の再検索率(Long Click / Short Click比率) - タスク完了時間

Phase 4: 測定・分析(継続的)

週次レポート: - 各HEART指標の推移 - 前週比・前年同期比 - セグメント別分析

月次レビュー: - トレンド分析 - 異常値・急変の原因調査 - 改善施策の効果検証

四半期評価: - 目標達成度評価 - 戦略的方向性の見直し - 次四半期の目標設定

Phase 5: 改善サイクル(継続的)

発見された問題(例): - Task Success低下: 特定クエリで検索結果が不適切 - Engagement低下: モバイルでの検索体験が悪い - Adoption停滞: 新機能の認知度が低い

改善実施: - アルゴリズム改善(検索品質向上) - モバイルUX改善(速度・UI最適化) - 新機能のプロモーション強化

効果測定: - 改善前後のHEART指標比較 - A/Bテストによる効果検証 - ユーザーフィードバック収集

結果: - Task Success: +15%向上 - Engagement: モバイルDAU +20%増加 - Adoption: 新機能使用率 +30%向上

捜査発見2: SaaS製品での実装事例

事例証拠(プロジェクト管理ツールの6ヶ月):

背景:

プロダクト: 中小企業向けプロジェクト管理SaaS 課題: 「UXを改善したい」が具体的に何をすべきか不明 従来の測定: 売上・登録数のみ(体験の質は測定していない)

Phase 1: HEART設計(1ヶ月)

Goals設定:

H: ユーザーがツールに満足し、チームに推奨したくなる E: ユーザーが毎日ツールを使い、タスク管理の習慣化 A: 新規ユーザーが登録後すぐに最初のプロジェクトを作成 R: ユーザーが1ヶ月後も継続利用し、有料転換する T: ユーザーがタスク作成・割当・完了を効率的に実行

Signals特定:

H: チーム招待・推奨、高評価レビュー E: 毎日ログイン、タスク作成・更新、コメント A: 登録後24時間以内のプロジェクト作成、主要機能使用 R: 7日後・30日後のアクティブ利用、有料プラン選択 T: タスク作成の完了、エラー遭遇なし、検索成功

Metrics定義:

H: NPS、5段階満足度、App Storeレビュー平均★ E: DAU/MAU、1ユーザーあたり週次アクション数 A: 24時間以内プロジェクト作成率、主要機能到達率 R: 7日後リテンション、30日後リテンション、MRR T: タスク作成完了率、タスク作成平均時間、エラー率

Phase 2: 測定基盤構築(1ヶ月)

実装: - Google Analytics 4でイベント追跡設定 - Mixpanel統合(ユーザー行動分析) - 満足度アンケートの定期配信(Intercom) - ダッシュボード作成(Looker Studio)

測定開始: - 全HEART指標の自動収集 - 週次レポート自動生成 - アラート設定(急激な変化検知)

Phase 3: ベースライン測定(1ヶ月)

初回測定結果:

Happiness: - NPS: 32(業界平均45と比較して低い) - 満足度: 3.4/5.0 - App Store: 3.8★/5.0

Engagement: - DAU/MAU: 0.25(週3-4日使用) - 週次アクション数: 15回/ユーザー

Adoption: - 24時間以内プロジェクト作成: 42% - 主要機能到達率: 58%

Retention: - 7日後: 45% - 30日後: 22% - MRR成長率: +8%/月

Task Success: - タスク作成完了率: 78% - タスク作成平均時間: 45秒 - エラー率: 12%

課題の明確化: → Happiness・Adoption・Retentionが特に低い → Task Successのエラー率が高い

Phase 4: 改善実施(3ヶ月)

優先順位付け: 1. Task Success向上(基本体験の改善) 2. Adoption向上(初期体験の最適化) 3. Retention向上(継続利用の促進)

Sprint 1-2: Task Success改善

施策: - タスク作成UIの簡略化 - エラーメッセージの改善 - キーボードショートカット追加 - チュートリアル動画作成

結果(2ヶ月後): - タスク作成完了率: 78% → 92%(+18%) - 作成平均時間: 45秒 → 28秒(-38%) - エラー率: 12% → 4%(-67%)

Sprint 3-4: Adoption改善

施策: - オンボーディングフロー再設計 - テンプレート提供(即座に使えるプロジェクト) - 「次にすべきこと」ガイド表示 - 成功事例・ベストプラクティス提示

結果(3ヶ月後): - 24時間以内プロジェクト作成: 42% → 68%(+62%) - 主要機能到達率: 58% → 81%(+40%)

Sprint 5-6: Retention改善

施策: - リマインダー・通知の最適化 - 週次進捗レポートメール配信 - チーム協働機能の強化 - 有料プランの価値明確化

結果(4ヶ月後): - 7日後リテンション: 45% → 62%(+38%) - 30日後リテンション: 22% → 38%(+73%) - MRR成長率: +8% → +18%/月

Phase 5: 継続的測定・改善(継続)

6ヶ月後の総合結果:

Happiness: - NPS: 32 → 54(+69%) - 満足度: 3.4 → 4.2/5.0(+24%) - App Store: 3.8★ → 4.5★(+18%)

Engagement: - DAU/MAU: 0.25 → 0.42(+68%) - 週次アクション数: 15 → 28回(+87%)

Adoption: - 24時間以内プロジェクト作成: 42% → 68%(+62%) - 主要機能到達率: 58% → 81%(+40%)

Retention: - 7日後: 45% → 62%(+38%) - 30日後: 22% → 38%(+73%) - MRR成長率: +8% → +18%/月(+125%)

Task Success: - タスク作成完了率: 78% → 92%(+18%) - タスク作成平均時間: 45秒 → 28秒(-38%) - エラー率: 12% → 4%(-67%)

ビジネスインパクト: - 新規登録数: +45%増加 - 有料転換率: 18% → 28%(+56%) - チャーン率: 8% → 4%/月(-50%) - 年間経常収益(ARR): +120%成長

捜査発見3: セグメント別HEART分析

重要な発見: 全体平均では見えない問題

新規ユーザー: - Adoption: 高い(新鮮さ・期待感) - Task Success: 低い(操作不慣れ) - Retention: 非常に低い(初期体験で離脱) → 対策: オンボーディング強化、チュートリアル改善

ベテランユーザー: - Task Success: 高い(操作熟知) - Engagement: 非常に高い(習慣化) - Happiness: 中程度(マンネリ化) → 対策: 新機能提供、上級機能追加

無料ユーザー: - Adoption: 高い(試用意欲) - Engagement: 低い(必要性低い) - Retention: 低い(価値実感不足) → 対策: 価値の明確化、有料プランへの導線

有料ユーザー: - Engagement: 非常に高い(業務必須) - Happiness: 高い(ROI実感) - Retention: 非常に高い(スイッチングコスト) → 対策: プレミアム機能拡充、VIP待遇

セグメント別最適化により全体効果が最大化

HEARTフレームワークの威力 - 隠された真実

警告ファイル1: UXの可視化・定量化による組織的改善

従来の「使いやすさを改善しよう」という曖昧な目標を、具体的な数値目標に変換することで、組織全体でのUX改善活動が可能に。経営層・開発・デザイン・マーケティングが共通言語で議論・意思決定できる。

警告ファイル2: バランスの取れた多角的評価

単一指標(例: 売上のみ)だと本質を見落とす。例えば売上は増えてもHappinessが下がっている場合、将来の危機の兆候。5次元で測定することで、トレードオフ・バランス・全体最適が見える。

警告ファイル3: 問題の早期発見・予防

Retentionが下がり始めた時点で対策すれば間に合うが、売上が下がってからでは手遅れ。HEARTは売上・利益という遅行指標の前に変化する先行指標であり、早期警戒システムとして機能。

警告ファイル4: 改善施策の効果測定・検証

「UIを変更したら良くなった気がする」ではなく、HEART指標の変化で客観的に効果検証。A/Bテストと組み合わせることで、科学的なUX改善サイクルが確立。

HEARTフレームワークの限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 測定のための測定に陥るリスク

最大の危険。HEART指標を集めることが目的化し、実際のUX改善につながらない「測定バブル」状態。数値を見て満足するだけで、ユーザーの真の課題解決に至らないリスク。

警告ファイル2: 定量指標だけでは捉えられない質的側面

数値に表れない「使用中のストレス」「微妙な違和感」「潜在的な不満」は、定性調査(ユーザーインタビュー・観察)でしか発見できない。HEARTだけに頼ると重要な洞察を見落とす。

警告ファイル3: 指標の最適化がユーザー価値を損なう逆効果

例: Engagement向上のために通知を増やす→ ユーザーが煩わしく感じる→ Happiness低下。指標を上げることに執着し、本来の目的(ユーザー価値)を見失う本末転倒。

警告ファイル4: セグメント分析不足による誤った判断

全体平均だけを見ると、「新規ユーザーの離脱」と「ベテランユーザーの高エンゲージメント」が相殺され、問題が隠れる。セグメント別分析なしでは真の課題を発見できない。

警告ファイル5: 短期指標の最適化が長期価値を損なう

Adoptionを上げるために「誇大広告」→ 期待とのギャップでRetention低下。短期的な数値改善に執着し、長期的な信頼・ブランド価値を破壊するリスク。

HEARTフレームワークの応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: MVPとの統合活用

最小実行可能製品 × HEART: - Build → MVP作成 - Measure → HEART指標測定 - Learn → 指標から学習・改善

MVPの「Measure」フェーズをHEARTで精密化 Build-Measure-LearnサイクルをHEARTで加速

関連証拠2: アジャイル開発との融合

スプリント × HEART: - スプリント目標 → HEART指標の改善目標 - スプリントレビュー → HEART指標の変化確認 - レトロスペクティブ → 指標変化の原因分析

アジャイルのスプリントサイクルにHEART測定を統合 2週間ごとにHEART指標を測定・改善

関連証拠3: OKRでの目標設定

目標管理 × HEART: Objective: ユーザー体験の向上 Key Results: - NPS 50以上達成(Happiness) - DAU/MAU 0.4以上達成(Engagement) - 30日後リテンション 40%以上達成(Retention) - タスク完了率 90%以上達成(Task Success)

OKRのKey ResultsをHEART指標で具体化 四半期ごとのHEART目標設定・達成評価

関連証拠4: AARRRとの連携強化

海賊指標 × HEART: Acquisition → Adoption(新規獲得・初回使用) Activation → Task Success(価値実感) Retention → Retention(継続利用) Revenue → (マネタイゼーション) Referral → Happiness(推奨・紹介)

AARRRファネルの各段階をHEARTで測定 グロースハックとUX改善の統合

関連証拠5: カスタマージャーニーでの体験設計

顧客旅程 × HEART: - 認知段階 → Adoption測定準備 - 検討段階 → 初期Task Success重視 - 購入・利用開始 → Adoption・Task Success - 継続利用 → Engagement・Retention - 推奨・拡散 → Happiness・NPS

ジャーニーの各段階で適切なHEART指標を設定 タッチポイントごとの体験最適化

業界別HEART活用事例 - 特殊な証拠

関連証拠6: YouTube(動画プラットフォーム)

HEARTの実装:

Happiness: - 動画評価(Like/Dislike比率) - コメントのセンチメント分析 - 視聴後の満足度調査

Engagement: - 視聴時間(Watch Time) - セッションあたり動画視聴数 - コメント・共有・保存数 - チャンネル登録数

Adoption: - 新機能(Shorts・Live等)初回使用率 - クリエイター向け新ツール採用率

Retention: - 日次・週次・月次アクティブ率 - 視聴習慣の継続性 - チャーン率

Task Success: - 検索→視聴完了率 - 推奨動画のクリック率 - 「探していた動画が見つかった」率

改善事例: - 推奨アルゴリズム改善 → Engagement +25% - UI簡素化 → Task Success +18% - 通知最適化 → Retention +12%

関連証拠7: Slack(ビジネスチャット)

HEARTの実装:

Happiness: - NPS(Net Promoter Score) - 「仕事が楽しくなった」同意率 - チーム推奨率

Engagement: - DAU(日次アクティブユーザー) - メッセージ送信数/ユーザー - チャンネル参加数 - リアクション・スレッド使用頻度

Adoption: - ワークスペース作成後の初回チーム招待率 - 新機能(Huddle・Canvas等)初回使用率 - インテグレーション追加率

Retention: - チームの月次アクティブ率 - 有料プラン継続率 - 週次使用日数

Task Success: - メッセージ送信成功率 - 検索成功率(求める情報発見) - ファイル共有完了率

特徴的な指標: - 「2,000メッセージの法則」 → チームが2,000メッセージ送信すると93%継続 → Engagement・RetentionのマイルストーンKPI

関連証拠8: Duolingo(言語学習アプリ)

HEARTの実装:

Happiness: - 学習楽しさ評価 - App Storeレビュー - ソーシャルメディア言及

Engagement: - DAU(連続学習日数・ストリーク) - 1日あたり学習セッション数 - レッスン完了数 - リーグ・チャレンジ参加率

Adoption: - 初回レッスン完了率 - 5日以内の習慣化率 - 有料(Super Duolingo)転換率

Retention: - 連続学習日数(ストリーク維持率) - 7日後・30日後アクティブ率 - 長期学習者(6ヶ月以上)率

Task Success: - レッスン正答率 - 目標言語レベル到達率 - スキル習得完了率

ゲーミフィケーション × HEART: - ストリーク機能 → Engagement・Retention向上 - リーグシステム → Engagement・Happiness向上 - 適応的難易度 → Task Success・Happiness向上

HEARTダッシュボード設計 - 実装ガイド

関連証拠9: 効果的なダッシュボード構成

Level 1: エグゼクティブダッシュボード(経営層向け)

表示内容: - HEART 5指標のサマリー(当月・前月比・目標比) - トレンドグラフ(過去12ヶ月) - 重要アラート(急激な変化) - ビジネスインパクト(売上・成長率との相関)

更新頻度: 週次 目的: 全体状況把握・戦略判断

Level 2: プロダクトマネージャーダッシュボード

表示内容: - HEART詳細指標(セグメント別・機能別) - ファネル分析(Adoption→Retention) - A/Bテスト結果 - ユーザーフィードバック統合

更新頻度: 日次 目的: 詳細分析・改善施策立案

Level 3: エンジニア・デザイナーダッシュボード

表示内容: - Task Success詳細(機能別・画面別) - エラーログ・パフォーマンス - ユーザビリティテスト結果 - 技術的指標(読み込み時間等)

更新頻度: リアルタイム 目的: 問題発見・迅速対応

推奨ツール: - Looker Studio(Google) - Tableau - Mixpanel - Amplitude

関連証拠10: アラート・異常検知システム

自動アラート設定:

Critical(緊急対応必要): - Retention 20%以上低下(週次比) - Task Successエラー率 2倍以上増加 - NPS 10ポイント以上低下 - DAU 30%以上急減

Warning(注意・監視強化): - 任意のHEART指標 10%以上変動 - 特定セグメントの急激な変化 - 新機能Adoption停滞

Info(情報共有): - 目標達成 - ポジティブなトレンド - 予想外の好結果

対応プロセス: 1. アラート検知→即座に関係者通知 2. 原因調査(データ深掘り・ログ分析) 3. 緊急対策会議(必要に応じて) 4. 改善施策実施 5. 効果測定・フォローアップ

HEART実装の組織的準備 - 特別捜査

関連証拠11: 段階的導入アプローチ

Phase 1: パイロット実装(1-2ヶ月)

対象: 1つのプロダクト・機能 実施内容: - Goals-Signals-Metrics設計 - 測定基盤構築(最小限) - ベースライン測定 - 小規模改善実験

成果物: - HEART測定の実証 - 効果事例の創出 - 学習・ノウハウ蓄積

Phase 2: 拡大展開(3-6ヶ月)

対象: 主要プロダクト全体 実施内容: - 全プロダクトのHEART設計 - 本格的測定基盤構築 - ダッシュボード整備 - チーム横断での活用開始

成果物: - 組織的HEART文化 - 標準プロセス確立 - 継続的改善サイクル

Phase 3: 成熟・最適化(継続的)

実施内容: - セグメント別高度分析 - 予測モデル構築 - 自動化・AI活用 - ベストプラクティス共有

成功要因: - 経営層のコミットメント - 小さな成功の積み重ね - データ文化の醸成 - クロスファンクショナル協力

関連証拠12: 組織文化変革の必要性

データ駆動文化(Data-Driven Culture)醸成:

従来の問題: - 「なんとなく」「気がする」での意思決定 - HIPPO(Highest Paid Person's Opinion)による判断 - 主観・感情・政治による方向性決定

HEART導入による変革: - データに基づく客観的議論 - 実験・検証による意思決定 - ユーザー中心の評価基準

必要な組織変革:

マインドセット: - 「作ったら終わり」→「測定・改善が本番」 - 「直感・経験」→「データ・実験」 - 「完璧主義」→「継続改善」

スキル: - データ分析リテラシー - 統計的思考 - 仮説検証能力 - ストーリーテリング(データから洞察)

プロセス: - 定期的なHEARTレビュー - データに基づく意思決定会議 - 実験・A/Bテスト文化 - 失敗許容・学習重視

評価制度: - HEART改善を評価指標に - データ駆動の行動を称賛 - 実験・学習を奨励

HEART vs 他のUX測定手法 - 比較分析

関連証拠13: 測定手法の体系的比較

HEART vs NPS(Net Promoter Score):

NPS: - 単一指標(推奨度のみ) - 簡潔・理解しやすい - ベンチマーク豊富 - ただしHappinessの1側面のみ

HEART: - 5次元の包括的測定 - 複雑だが詳細 - バランス・トレードオフ可視化 - ベンチマーク少ない

使い分け: NPSはHEARTのHappiness指標の1つとして活用

HEART vs CSAT(Customer Satisfaction Score):

CSAT: - 取引・体験ごとの満足度 - タイムリー・具体的 - ただし短期的・局所的

HEART: - プロダクト全体の継続的測定 - 長期トレンド把握 - 戦略的意思決定

使い分け: CSATは特定機能のHappiness・Task Success測定に活用

HEART vs CES(Customer Effort Score):

CES: - タスク完了の労力測定 - ユーザビリティ直接測定 - ただし努力のみ焦点

HEART: - Task Successで労力・効率測定 - 加えて満足度・継続性も測定

使い分け: CESはTask Successの詳細測定として活用

HEART vs Google Analytics(GA4):

GA4: - 行動データの詳細追跡 - 技術的・定量的データ豊富 - ただし「なぜ」は不明

HEART: - 行動+態度の統合測定 - ビジネス目標との紐付け - 「なぜ」を探る定性調査併用

統合活用: GA4がHEARTのデータソース

HEART成功指標と効果測定 - 評価システム

関連証拠14: HEART導入効果の定量評価

導入効果測定フレームワーク:

Level 1: HEART指標自体の改善 測定: - 各HEART指標の改善率 - 目標達成度 - トレンドの好転

例: - NPS: 32 → 54(+69%) - 30日後Retention: 22% → 38%(+73%) - Task完了率: 78% → 92%(+18%)

Level 2: ビジネス指標への影響 測定: - 売上・収益成長率 - 顧客獲得コスト(CAC)削減 - 顧客生涯価値(LTV)向上 - チャーン率低下

例: - MRR成長率: +8% → +18%/月 - 有料転換率: 18% → 28% - CAC: -25%削減 - LTV: +40%向上

Level 3: 組織的成果 測定: - データ駆動意思決定の増加 - UX改善施策の実行数 - クロスファンクショナル協力度 - チームの自律性・スピード

例: - データ基づく意思決定: 30% → 80% - A/Bテスト実施数: 月5回 → 月20回 - 施策実行スピード: -40%短縮

ROI計算:

投資(Costs): - ツール導入費用 - 人件費(分析・改善) - 教育・トレーニング

リターン(Benefits): - 収益増加 - コスト削減(CAC・サポート等) - リスク回避(チャーン防止)

ROI = (Benefits - Costs) / Costs × 100%

典型的ROI: 300-500%(投資の3-5倍のリターン)

HEARTの高度な応用 - 発展技術

関連証拠15: 予測分析・機械学習との統合

HEART × AI/ML:

-

リテンション予測モデル 入力: 初期のHEART指標(最初の7日間) 出力: 30日後・90日後のリテンション確率 活用: 離脱リスク高ユーザーへの先手対策

-

セグメント自動発見 入力: 全ユーザーのHEART指標パターン 出力: 類似行動パターンのクラスタリング 活用: 未発見のユーザーセグメント特定

-

最適化推奨エンジン 入力: 現在のHEART指標・過去の改善施策効果 出力: 次に実施すべき改善施策の優先順位 活用: データ駆動の施策優先順位付け

-

異常検知・早期警戒 入力: リアルタイムHEART指標ストリーム 出力: 通常パターンからの逸脱検知 活用: 問題の即座発見・対応

実装技術: - Python(scikit-learn・TensorFlow) - SQL(BigQuery・Redshift) - BI Tool(Looker・Tableau) - MLOps(Vertex AI・SageMaker)

関連証拠16: コホート分析との統合

HEART × Cohort Analysis:

時系列コホート分析: - 登録月ごとのHEART指標推移 - 改善施策の効果持続性測定 - 長期トレンドの把握

例: 2024年1月登録コホート: - 初月Retention: 45% - 3ヶ月後: 35% - 6ヶ月後: 28%

2024年7月登録コホート(改善後): - 初月Retention: 62% - 3ヶ月後: 52% - 6ヶ月後: 45%

→ 改善施策の長期効果を定量証明

機能別コホート: - 特定機能使用ユーザー vs 未使用ユーザー - 機能価値の定量評価

例: 「プロジェクトテンプレート」使用コホート: - 7日後Retention: 75% vs 45%(未使用) - Task成功率: 95% vs 78% - NPS: 68 vs 42

→ 機能の価値・優先度を客観的に判断

HEARTの未来と進化 - 展望分析

関連証拠17: 次世代HEART手法

リアルタイムHEART: 現在: 週次・月次の集計・分析 未来: リアルタイムストリーム処理 - 秒単位での指標更新 - 即座の異常検知・対応 - ライブダッシュボード

パーソナライズドHEART: 現在: セグメント平均での測定 未来: 個人レベルの予測・最適化 - ユーザーAには機能Xを推奨 - ユーザーBには改善施策Yを適用 - 1 to 1のUX最適化

マルチモーダルHEART: 現在: 主にアプリ内行動データ 未来: 複数データソースの統合 - 音声・表情・視線(感情AI) - ウェアラブル・生体データ - 環境・コンテキスト情報

自動改善HEART: 現在: 人間が分析・施策立案 未来: AIが自動で改善実行 - HEART指標悪化を検知 - 最適な改善施策を自動選択 - A/Bテスト自動実行・評価 - 勝ちパターン自動展開

エコシステムHEART: 現在: 単一プロダクトの測定 未来: プロダクト群全体の最適化 - Google全サービスでのHEART連携 - クロスプロダクト体験測定 - エコシステム全体の価値最大化

予測される新ブルーオーシャン領域: - ウェルビーイング・メンタルヘルス市場 - エイジング・シニア向けテクノロジー - スマートシティ・都市ソリューション - 宇宙・海洋・極地などフロンティア市場 - バイオテクノロジー・ライフサイエンス

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

HEARTフレームワークは「ユーザー体験を5次元で定量化・改善する革命的測定システム」である。Googleが2010年に発表したこの理論は、従来測定困難とされた「使いやすさ」「満足度」「体験の質」を客観的な数値指標に変換し、データ駆動での継続的UX改善を可能にする強力なフレームワークとして機能している。

本調査で最も印象的だったのは、Happiness・Engagement・Adoption・Retention・Task Successという5つの異なる視点から測定することの威力である。単一指標(例: 売上)だけでは見えないバランス・トレードオフ・早期警戒シグナルが、5次元測定により明確に可視化される。

Goals-Signals-Metricsの3層構造の体系性も重要な発見だった。「満足度を上げたい」という曖昧な目標を、「ユーザーが友人に推奨する」というシグナル、「NPS 50以上」という具体的指標に変換することで、測定可能・実行可能な改善サイクルが確立される。

Google検索・YouTube・Slackなどの世界的プロダクトの成功事例は、HEARTの実用性と効果を明確に証明している。継続的なHEART測定・分析・改善により、ユーザー体験の持続的向上と、それに伴うビジネス成長が実現されている。

他のビジネスフレームワークとの統合可能性も確認された。MVPのMeasureフェーズの精密化、アジャイル開発のスプリントレビューでの効果測定、OKRでの具体的KR設定など、HEARTは他の手法の測定精度を飛躍的に向上させる基盤として機能する。

SaaS製品での6ヶ月実践事例も、理論の有効性を実証している。HEART導入前後でNPS +69%、Retention +73%、MRR成長率+125%という劇的改善は、適切な測定が適切な改善を生み出すことの証明である。

しかし同時に、測定のための測定に陥るリスクも重要な警告として浮き彫りになった。数値を集めることが目的化し、実際のユーザー価値創造につながらない「測定バブル」状態は、HEARTの本質的価値を損なう。

定量指標だけでは捉えられない質的側面への注意も必要な限界として認識された。ユーザーインタビュー・観察・定性調査との組み合わせにより、数値に表れない洞察を補完する必要がある。

セグメント分析の重要性も見落とされがちな成功要因として確認された。全体平均だけでは新規ユーザーの離脱とベテランユーザーの高エンゲージメントが相殺され、真の課題が隠れる。セグメント別の詳細分析が必須である。

AI・機械学習との統合による今後の進化可能性も確認された。リテンション予測、セグメント自動発見、最適化推奨エンジンなど、AIがHEARTデータから自動的に洞察を抽出し、改善施策を提案する未来が見える。

組織文化変革の必要性も重要な実装条件として認識された。データ駆動文化・実験マインドセット・継続改善志向の組織でなければ、HEARTは単なる数値の羅列に終わる。

最も重要な発見は、HEARTが単なる「測定手法」を超えて、「ユーザー中心思考の組織文化を醸成するシステム」として機能する点だ。定期的なHEART測定・レビュー・改善サイクルにより、組織全体がユーザー体験を最優先する文化が自然に形成される。

不確実性・競争激化・ユーザー期待の高度化が進む現代において、「なんとなく使いやすい」という主観的評価では不十分である。HEARTフレームワークは、「ユーザー体験を科学的に測定・改善し」「データに基づく意思決定を行い」「継続的な価値創造を実現する」という新たなパラダイムを提示し、持続可能なプロダクト成長への革命的アプローチを提供する。

測定の格言: 「測定できないものは改善できない。しかし測定すべきは数値ではなく、その背後にあるユーザーの幸福である」

【ROI探偵事務所 機密ファイルシリーズ X039 完了】

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます