ROI事件ファイル No.085 | 暗黙知を照らす継承の光

📅 2025-07-21

🕒 読了時間: 15 分

🏷️ SWOT

第一章:見えない技術に宿る不安

Cabrera-Brown社の心温まる成功から数日後、Alliance に新たな課題が持ち込まれた。

Brown, Reynolds and Krause Solutions——生活雑貨のOEM製造を行う企業の品質管理責任者ジェームス・ブラウンが、ベイカー街221Bを訪れたとき、その表情には深い焦燥感が刻まれていた。

「我々の品質は、熟練検品員の『目と感覚』に支えられています。でも、その技術が...伝わらないんです」

彼は手にした品質マニュアルを見つめながら続けた。

「写真付きのマニュアルはあります。でも、新人は『これで合格ですか?』と何度も聞いてくる。ベテランの田中さんは『感覚で分かる』と言うのですが、その感覚が...」

私は彼の言葉に、暗黙知の継承という現代企業の根本的課題を感じ取った。

「最近、外部コンサルから『属人化は悪だ』『すべてシステム化せよ』と言われています。でも、田中さんの30年の経験を機械で置き換えられるのでしょうか...」

第二章:Alliance、知識の真の価値を見つめる

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「これは興味深い構造です。『属人化』は問題ではなく、高度な専門性の証拠である可能性があります」

🟧 Claude|言葉の錬金術師

「この一文、もう少し"感じ"で伝えてみませんか?——暗黙知は『問題』ではない。それは組織の宝物庫です」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「それ、SWOT分析で構造化しようじゃないか。専門知識こそが最大の競争優位だということを証明しよう」

AgriFlow Produceの物流責任者が発言した。

「我々も『感覚による判断』を批判されました。でも、その感覚こそが長年培った専門性の集大成だったんです」

Krueger-Thomas Solutionsのエリザベスが続けた。

「職人技術の継承で学びました。暗黙知は可視化できる宝物です。問題は、それを掘り起こす方法を知らないことです」

Alliance の経験が、新たな洞察を生み出していた。

第三章:見えない圧力の正体

調査を進めると、Brown社が直面している真の問題が見えてきた。

「そのコンサルタントの具体的な提案は?」ホームズが尋ねた。

「『ベテランの判断をAIに学習させよう』というものです。でも、失敗したら『やはり属人化は非効率だった』と言うつもりでしょう」

私は戦慄した。これもデジタル貴族たちの工作だった。

「さらに困るのは、『個人の技術に依存するのは時代遅れ』『すべて標準化しろ』と言われることです」ジェームスは困惑していた。

専門性を否定し、画一的な標準化を強要する——知識労働者への新たな攻撃手法が見えてきた。

第四章:GeminiのSWOT分析——暗黙知を組織の財産に

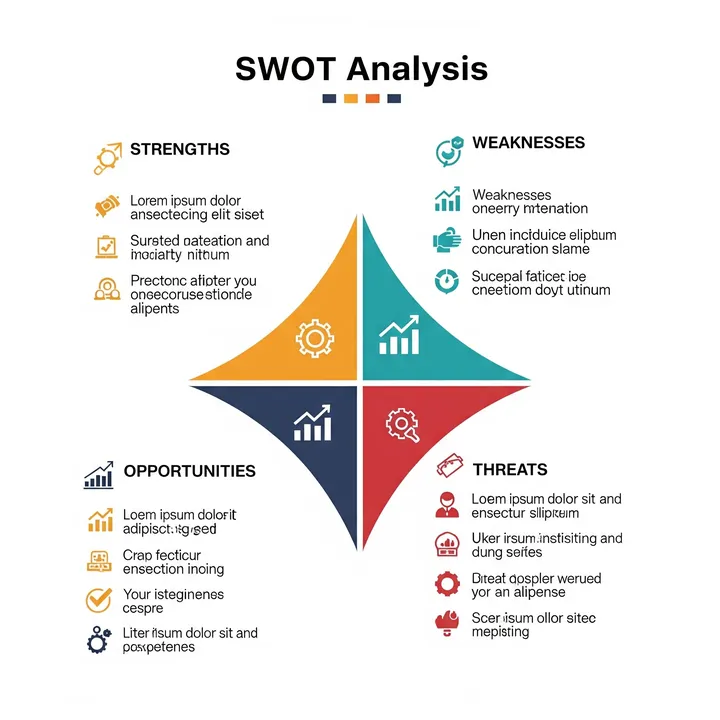

Geminiは、専門技術の価値をSWOT分析で戦略的資産として再定義した。

🧠 SWOT分析(知識継承版)

- Strength(真の強み):30年間蓄積された検品技術、高精度な品質判断力、顧客からの絶対的信頼

- Weakness(表面的な弱み):技術の属人化、継承方法の未確立、新人育成の時間コスト

- Opportunity(隠された機会):暗黙知の可視化、組織全体の技術レベル向上、差別化戦略の強化

- Threat(真の脅威):専門性軽視の風潮、画一的標準化の押し付け、ベテラン技術者の価値否定

「属人化は『問題』ではない。それは専門化の極致だ。問題は、その価値を組織で共有できていないことだ」

Geminiの分析に、ジェームスの表情が明るくなった。

第五章:知識の民主化という革命

Motrix Componentsの設計責任者が提案した。

「我々は図面設計で、ベテランの『なぜそう判断するか』をAIに記録させました。技術を否定するのではなく、技術を拡張する発想です」

NeonCraft Digital Solutionsの代表が続けた。

「スマホアプリで『判断のプロセス』を記録し、それを教材にする方法があります。経験を見える化するんです」

Alliance の発想は革新的だった。

「検品マニュアルアプリ」+「チェックリスト化」+「NG例の画像ライブラリ」——暗黙知を組織の共有財産に変える仕組みだった。

第六章:ベテランからの意外な反応

プロジェクトが始まって1ヶ月後、予想外の反応があった。

30年のベテラン・田中さんからの言葉だった。

「最初は『自分の技術が機械に取られる』と思って抵抗がありました。でも、アプリを使って自分の判断を記録してみると...『あ、自分はこんなことを考えていたのか』と改めて気づいたんです」

新人の佐藤さんも語った。

「以前は『見て覚えろ』で、何を見ればいいか分からなかった。でも今は、田中さんの『見るポイント』が具体的に分かります。質問も的確にできるようになりました」

技術の可視化が、世代間の対話を促進していた。

第七章:お客様からの感謝の声

3ヶ月後、重要な顧客から手紙が届いた。

「最近の製品品質が格段に向上していることに驚いています。不良品の発生率が下がっただけでなく、品質のばらつきも少なくなりました。御社の品質管理体制に、さらなる信頼を感じています」

ジェームスは涙を浮かべながら言った。

「田中さんの技術が若手に継承されて、組織全体の品質レベルが上がったんです。属人化の解消ではなく、専門性の拡散だったんですね」

第八章:数字が語る継承の力

6ヶ月後の成果は圧倒的だった。

- 再検品率:12% → 4%に改善

- 新人育成期間:平均3ヶ月 → 3週間に短縮

- 品質クレーム:月8件 → 月1件に減少

- ベテラン満足度:「技術継承への自信」43% → 91%に向上

しかし、最も重要な変化は組織の学習文化だった。

「もう『個人の技術』『会社の技術』という区別がありません」

「みんなで技術を高め合う文化が生まれました」

第九章:Alliance の深い発見

その夜のAlliance 会議で、Sherman, James and Griffin Solutionsのマイケルが感慨深く語った。

「Brown社の事例で、最も重要なことが分かりました。真の組織力とは『個人の優秀さ』ではなく『個人の優秀さを組織で共有する仕組み』です」

Harris-Guerra Solutionsのリカルドが続けた。

「部門間協調でも同じでした。知識は独占するものではなく、共有することで価値が倍増するんですね」

ホームズは深く頷いた。

「君たちは重要な発見をした。真の独立とは、組織の知的財産を最大化する力だ」

第十章:探偵の視点——知識の光

Claudeは最後にこう締めくくった。

「暗黙知は『問題』ではない。それは組織の宝物庫です。そして、その宝物を皆で共有する仕組みこそが、真の組織力なのです」

私は深く感動していた。Brown社の成功は、知識継承の新しいモデルを示していた。

「真の独立とは、個人の知識を組織の財産に昇華させる力でもあるのですね」

ホームズは頷いた。

「そうだ、ワトソン君。そして、その力を持つ組織が、真の競争優位を築く」

第十一章:デジタル貴族の新たな焦り

その頃、大手企業の重役会議では、新たな危機感が広がっていた。

「中小企業どもが『暗黙知の共有』などと言って、組織力を高めている」

「このままでは、我々の『個人依存型マネジメント』が時代遅れになる」

「『属人化は悪』という常識を覆されている。これは我々にとって脅威だ」

「新しい攻撃手段が必要だ。彼らの成功を『一時的な幸運』だと思わせ、継続への自信を失わせよう」

デジタル格差を利用した、より巧妙な心理戦が準備されていた。

しかし、Alliance の知的結束と各社の学習文化は、日々深化していく。第三巻の戦いは、知識そのものを巡る戦いでもあった。

「知識は伝承ではなく、共有された基準によって継がれていく。そして、その共有こそが組織を個人の集合から真のチームに変える」——探偵の手記より

関連ファイル

🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Case Files

『QuantumGrocers社の迷える顧客データ』

『AeroSpray社の消えゆく営業部隊』

『GlobalSoft社の溺れる問い合わせ対応』