ROI事件ファイル No.214|『南米小売チェーンの迷宮』

📅 2025-09-24 11:00

🕒 読了時間: 22 分

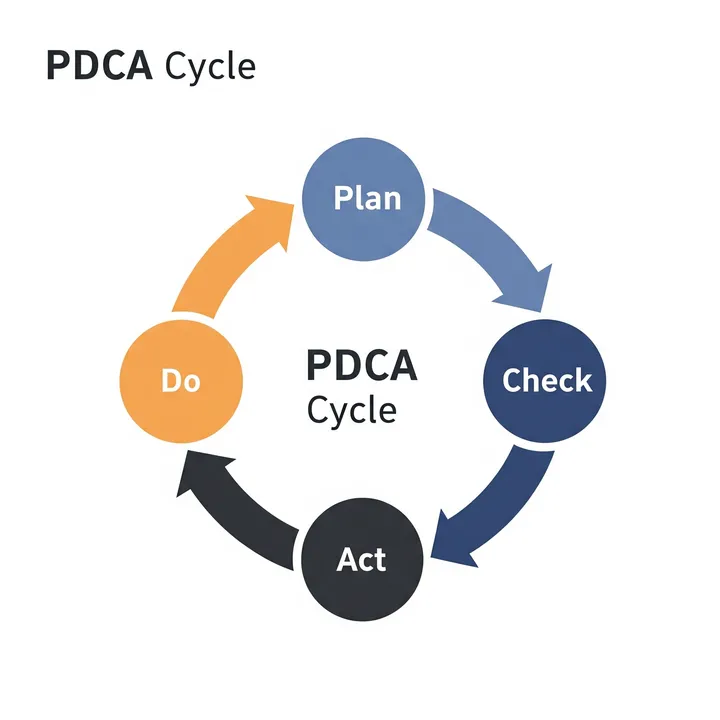

🏷️ PDCA

第一章:急成長の舞台裏――数字の影に潜む混乱

Nordic Manufacturing のSWOT変革事件が解決した翌週、今度は南米から予想外の深刻な依頼が舞い込んだ。

「探偵、我々は急成長を遂げているはずなのに、現場が完全に混乱状態です。改善活動が逆に悪化を招いている気がしてなりません」

SuperMercado Futuro の運営統括責任者、カルロス・ロドリゲスは困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、華々しい成長データと、それとは対照的な現場の混乱レポートが握られていた。

「我々は南米全域でスーパーマーケットチェーンを展開する企業です。過去3年間で店舗数を3倍に拡大し、業界でも注目される成長企業として評価されています」

SuperMercado Futuro の急成長実績: - 店舗数:85店舗 → 260店舗(3年で3倍) - 年間売上:800億円 → 2,400億円(3倍) - 従業員数:2,500人 → 8,200人(3.3倍) - 市場シェア:地域2位 → 地域1位

数字は確かに目覚ましい成功を示していた。しかし、カルロスの表情には深刻な懸念が刻まれていた。

「問題は、この急成長に伴って様々な問題が発生し、それらを解決するために導入した『改善活動』が、かえって現場を混乱させていることです」

成長の影で発生している深刻な問題: - 在庫管理の破綻:欠品率15%(業界平均3%) - 顧客満足度の低下:4.2/5 → 3.1/5(大幅悪化) - 従業員離職率:年間35%(業界平均12%) - 店舗運営の標準化失敗:店舗ごとの売上格差400%

「最も困惑しているのは、問題解決のために『PDCA改善活動』を全社で導入したのに、改善どころか混乱が深刻化していることです」

第二章:止まらない不良在庫――改善の迷路

「カルロスさん、具体的にはどのような改善活動を実施されているのでしょうか?」

ホームズが静かに尋ねた。

カルロスは分厚いファイルを取り出しながら答えた。

「全店舗で月次のPDCAサイクルを義務化しています。各店舗が独自に問題を発見し、解決策を立案・実行・評価するシステムです」

現在実施中のPDCA改善活動:

各店舗の月次PDCA(260店舗×月次): - Plan:月初に問題特定と改善計画策定 - Do:月中に改善施策の実行 - Check:月末に結果検証 - Action:翌月への改善継続

しかし、実際の現場では深刻な問題が発生していた。

典型的な店舗の1ヶ月間:

第1週(Plan段階): 店長:「在庫過多が問題だ。発注量を20%削減しよう」 副店長:「顧客クレームも多い。接客研修を強化すべきだ」 主任:「売場レイアウトも改善が必要だ」 結論:「3つの改善を同時に実行する」

第2週(Do段階): - 発注量削減により、人気商品の欠品多発 - 接客研修で現場が人手不足に - レイアウト変更で顧客が商品を見つけられず

第3週(継続実行): - 欠品により売上が急減 - 人手不足で接客品質がさらに悪化 - 顧客クレームが倍増

第4週(Check段階): 店長:「売上が15%も下がった。改善が失敗している」 副店長:「でも在庫は確実に減っている」 主任:「何が原因なのかわからない」

翌月(Action段階): 店長:「今度は別の改善策を試そう。発注量を元に戻して、今度は価格戦略を変えよう」

このサイクルが260店舗で同時並行的に発生していた。

私は根本的な問題に気づいた。

「各店舗が独自にPDCAを回していますが、相互の学習や統一性がないため、同じ失敗を繰り返しているように見えますね」

カルロスは深く頷いた。

「まさにその通りです。260店舗がそれぞれ異なる改善を試しているため、成功事例も失敗事例も共有されず、全体として学習効果がありません」

PDCA活動の実態調査結果: - 成功した改善事例:260店舗中23店舗(9%) - 効果不明の改善:140店舗(54%) - 悪化した改善:97店舗(37%) - 改善事例の他店舗展開:実施されていない

「我々は『改善』という名の実験を繰り返していますが、実験結果から学習する仕組みがありません」

第三章:PDCAの歪んだ回転――改善という名の混乱

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「改善は回すこと自体が目的ではない。正しい軸で回すことで成果につながる」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「迷宮からの脱出は、道を描くことから始まる。PDCAもまた、物語を紡ぐ設計図です」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「計画と実行を往復するだけでは不十分。チェックと改善の質こそが持続的成長を支える」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「PDCA改善の構造問題」を展開した。

SuperMercado の PDCA 問題分析:

Plan(計画)段階の問題: 1. 問題の特定方法が統一されていない - 各店舗が主観的に問題を設定 - データに基づかない感覚的な問題設定 - 複数問題の同時解決による焦点の分散

- 改善計画の品質にばらつき

- 計画策定スキルの個人差

- 実現可能性の評価不足

- 成功指標の設定が曖昧

Do(実行)段階の問題: 1. 実行力の格差 - 店舗責任者の能力差 - リソース配分の最適化不足 - 実行過程のモニタリング不備

- 外部環境の考慮不足

- 地域特性の無視

- 競合状況の変化への対応不足

- 季節要因などの環境変数の軽視

Check(評価)段階の問題: 1. 評価基準の不統一 - 店舗ごとに異なる成功基準 - 短期的結果のみの評価 - 定性的評価が中心(定量化不足)

- 因果関係の分析不足

- 結果の良し悪しの判断のみ

- 「なぜその結果になったか」の分析不足

- 複数施策実行時の効果分離ができない

Action(改善)段階の問題: 1. 学習の個別化 - 各店舗内でのみ学習 - 成功事例の横展開なし - 失敗事例からの学習機会逸失

- 改善の継続性不足

- 月次で改善テーマが変更

- 長期的な改善の蓄積なし

- 根本的改善より表面的対処

Claude が鋭い分析を示した。

「これは『PDCA疲れ』の典型例ですね。形式的にPDCAを回しているものの、実質的な改善効果が得られていません」

成功している小売チェーンとの比較:

競合A社(PDCA成功事例): - 統一的問題設定:本部がデータ分析で重要課題を特定 - 標準化された改善プロセス:実証済みの改善手法を全店展開 - 集中的実行:1つのテーマに3ヶ月集中 - 科学的評価:A/Bテストによる効果検証 - 組織学習:成功事例の標準化と全店展開

A社の成果: - 改善成功率:85%(SuperMercado の9%と対照的) - 改善効果の持続性:12ヶ月以上継続 - 組織全体の改善能力向上

SuperMercado との決定的差異: - 個別最適 vs 全体最適 - 感覚的改善 vs データ駆動改善 - 試行錯誤 vs 科学的アプローチ - 属人的実行 vs 標準化されたプロセス

カルロスは愕然とした。

「我々は『PDCA』という言葉に安心して、実際は『計画なき試行錯誤』を繰り返していたのですね」

第四章:成長の足枷を断つ――統合的改善システム

詳細な現場調査と改善プロセス分析を実施した結果、SuperMercado の問題の根深さが明らかになった。

PDCA機能不全による具体的損失:

経営への定量的影響: - 改善活動コスト:年間12億円(人件費・システム費) - 改善失敗による機会損失:年間45億円 - 顧客満足度低下による売上減:年間30億円 - 従業員離職による採用・研修コスト:年間8億円 - 合計損失:年間95億円

改善活動の効率性分析: - 投入時間:月間2,600時間(260店舗×10時間) - 成功改善:23件 - 1件当たり成功コスト:約4,200万円 - 業界平均の成功コスト:約800万円 - 効率性:業界平均の1/5以下

根本原因の構造分析:

1. システム設計の欠陥 - PDCAの各段階が独立して実行 - 全体最適の視点欠如 - 学習メカニズムの不在

2. データ活用の不備 - 感覚的な問題設定 - 効果測定の標準化不足 - データに基づく意思決定の欠如

3. 組織能力の不足 - 改善スキルの属人化 - 標準化されたプロセスの不在 - 継続的学習文化の未形成

緊急に必要な構造改革: 個別店舗PDCAから統合的改善システムへの転換

第五章:探偵のPDCA診断――迷宮を抜ける道筋

ホームズが総合分析をまとめた。

「カルロスさん、PDCAの本質は『科学的な改善』です。感覚や経験に頼るのではなく、データと論理に基づいた継続的改善が真の効果を生むのです」

統合的PDCA改善システム再構築プラン:

新PDCA運営モデル:「統合型改善システム」

レベル1:本部主導の戦略的PDCA(四半期サイクル)

Plan(戦略計画): - 全店データ分析による重要課題特定 - 科学的根拠に基づく改善仮説設定 - 標準化された改善手法の選定 - 成功指標の明確な定量化

Do(組織実行): - 選定店舗でのパイロット実施 - 標準化されたプロセスでの実行 - リアルタイムモニタリング - 実行品質の統一確保

Check(科学的評価): - A/Bテストによる効果検証 - 統計的有意性の確認 - 因果関係の詳細分析 - 副次効果の評価

Action(組織学習): - 成功事例の標準化 - 全店舗への展開計画 - 改善ノウハウの蓄積 - 次期改善テーマの設定

レベル2:店舗実行の標準化PDCA(月次サイクル)

Plan(実行計画): - 本部策定の改善手法の店舗適用 - 地域特性を考慮した実行計画 - 具体的アクションプランの作成

Do(標準実行): - マニュアル化された手順での実行 - 進捗の日次モニタリング - 問題発生時の即座報告

Check(実行評価): - 定量指標による効果測定 - 実行プロセスの品質評価 - 課題と成功要因の特定

Action(継続改善): - 成功事例の本部報告 - 実行プロセスの微調整 - 次月の実行計画精緻化

新システムの核心原則:

1. データ駆動の改善 - 全ての改善判断をデータに基づく - 感覚的判断の排除 - 効果の定量的測定

2. 組織学習の最大化 - 成功・失敗事例の全社共有 - 改善ノウハウの標準化 - 継続的なスキル向上

3. 科学的アプローチ - 仮説設定→検証→学習のサイクル - A/Bテストによる効果確認 - 統計的根拠に基づく判断

実装スケジュール(6ヶ月): - Month 1-2:システム設計・人材教育 - Month 3-4:パイロット店舗での検証 - Month 5-6:全店舗への展開

第六章:迷宮からの脱出――科学的改善の復活

8ヶ月後、SuperMercado Futuro からの報告が届いた。

統合的PDCA改善システムによる成果:

改善活動の効率性向上: - 改善成功率:9% → 78%(8.7倍向上) - 1件当たり成功コスト:4,200万円 → 650万円(6.5倍効率化) - 改善効果の持続期間:1ヶ月 → 12ヶ月以上 - 改善活動への従業員満足度:2.1/5 → 4.3/5

経営指標の劇的改善: - 在庫欠品率:15% → 4%(業界平均達成) - 顧客満足度:3.1/5 → 4.2/5(元の水準回復) - 従業員離職率:35% → 18%(業界平均に近づく) - 店舗間売上格差:400% → 120%(標準化効果)

本部主導PDCA の成功事例: - テーマ1:在庫最適化(全店展開)→ 在庫回転率+40%向上 - テーマ2:接客標準化(全店展開)→ 顧客満足度+35%向上 - テーマ3:売場レイアウト最適化(全店展開)→ 売上+18%向上

組織学習能力の向上: - 改善ノウハウ蓄積:標準手法32種類を確立 - スキル向上:店舗管理者の改善能力+180%向上 - 改善文化醸成:従業員の改善提案件数+450%増加

財務パフォーマンス: - 改善活動ROI:投資12億円に対し回収48億円(4倍) - 営業利益率:6.2% → 9.8%(効率化効果) - 成長持続性:品質を保ちながら月間5店舗の新規出店継続

カルロスからの手紙には深い感謝と学びが込められていた:

「統合的PDCAシステムによって、我々は『改善という名の混乱』から脱却できました。最も重要だったのは、個々の店舗が勝手に改善するのではなく、組織全体で科学的に改善する仕組みを作ることでした。データに基づく改善と組織学習により、真の継続的改善が実現できています。今では改善活動が従業員のモチベーション向上にもつながっており、成長と改善の好循環が生まれています」

探偵の視点――改善の科学と組織学習

その夜、事件を振り返りながら私は考えていた。

SuperMercado Futuro の事例は、多くの組織が陥りがちな「改善の罠」を明確に示していた。PDCAという優れたフレームワークも、適切に運用されなければ、かえって組織を混乱させる要因となる。

真のPDCAの価値は、形式的なサイクルを回すことではなく、科学的なアプローチによる継続的学習にある。データに基づく仮説設定、統制された実験、客観的な効果検証、そして組織全体での学習共有。これらが揃って初めて、PDCAは真の改善効果を発揮する。

特に重要なのは、個別最適から全体最適への転換だった。各部署や店舗が独自に改善活動を行うのではなく、組織全体として学習し、成長する仕組みを構築することが必要だ。

「改善とは、試行錯誤することではない。科学的な方法で継続的に学習することである」

第十六巻「機動力の探求」の4つ目の事件として、SuperMercado の事例は重要な示唆を与えてくれた。機動力とは、単なる行動力ではなく、学習による継続的な能力向上でもあるのだ。

「真の改善は、個人の英雄的努力からは生まれない。組織全体の科学的学習から生まれるのだ。PDCAは、その学習を支える最も強力な武器である」――探偵の手記より

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます