ROI【🔏機密ファイル】 No. X043 | ICEスコアリングとは何か

📅 2025-10-27

🕒 読了時間: 29 分

🏷️ ICE 🏷️ 優先順位 🏷️ プロダクトマネジメント 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: 「どの機能を先に作るべきか」「どの施策を優先すべきか」——プロダクト開発の現場に立ちはだかる永遠の謎。多くの者が声の大きい者の意見、権力者の鶴の一声、あるいは直感に頼るが、真の探偵は別の道具を持つ。それが「ICEスコアリング(ICE Scoring)」——Impact(影響度)・Confidence(確信度)・Ease(容易性)の3次元で全てのアイデアを定量評価し、最も効率的な優先順位を導き出す数式である。GrowthHackers.comの創業者Sean Ellisが考案したこの手法は、なぜIntercom・HubSpot・Slackなどの急成長企業で採用されたのか。「インパクトは大きいが実現困難」「簡単だが効果が薄い」——トレードオフの渦巻く意思決定を、単純な掛け算(I×C×E)で解決する逆説。主観を排除せず、むしろ構造化することで客観性を獲得する測定哲学の正体を突き止めよ。

ICEスコアリングとは何か - 事件概要

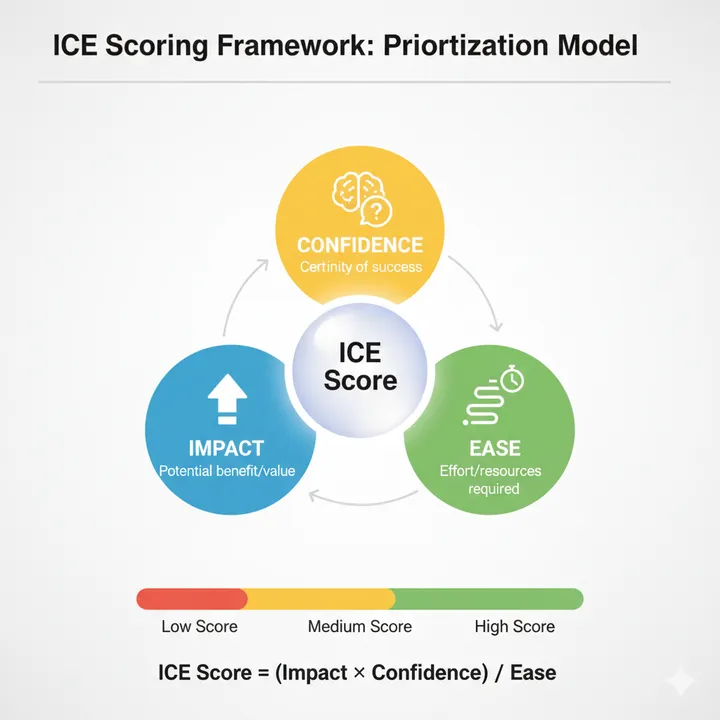

ICEスコアリング(ICE Scoring)、正式には「Impact・Confidence・Easeによる3次元優先順位評価手法」として、GrowthHackers.com創業者Sean Ellis(ショーン・エリス)が考案したプロダクト/グロース施策の優先順位決定フレームワーク。無数のアイデア候補に対して、Impact(影響度: どれだけ目標に近づくか)・Confidence(確信度: どれだけ成功を確信できるか)・Ease(容易性: どれだけ簡単に実装できるか)の3要素を1-10点で評価し、その積(I×C×E)または平均((I+C+E)/3)でスコアを算出、上位から実行する手法として依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の現場では「単なる点数付け」として形骸化することが多く、評価基準の曖昧さ・主観性のコントロール・チーム合意形成という本来の構造的価値を理解できていないプロダクトマネージャーが大半である。

捜査メモ: ICEは単なる「優先順位リスト作成ツール」ではなく「意思決定の透明化・民主化システム」である。なぜHiPPO(Highest Paid Person's Opinion: 最高給与者の意見)による歪んだ判断を回避できるのか、そして「直感」を排除するのではなく「構造化」することで再現性を獲得する理由とは何か。MVPの「何を最小限とするか」の判断基準であり、測定の基準線の実践応用である、プロダクトマネジメントの意思決定基盤を解明する必要がある。

ICEスコアリングの基本構造 - 証拠分析

基本証拠: 3つの問いによる多次元評価

ICEの3次元

I: Impact (影響度・インパクト)

定義: この施策が成功した場合、目標にどれだけ近づくか

問い:

「この施策が完璧に成功したとして、

目標達成にどれだけ貢献するか?」

評価軸: - 1-3点: ほとんど影響なし(微細な改善) - 4-6点: 中程度の影響(部分的改善) - 7-9点: 大きな影響(明確な前進) - 10点: 決定的な影響(ゲームチェンジャー)

具体例(ECサイトでのコンバージョン改善目標):

施策A: 商品画像を1枚増やす

→ Impact 3点(微細な改善)

施策B: レビュー機能追加

→ Impact 7点(購買判断に大きく影響)

施策C: 1クリック購入実装

→ Impact 9点(購買プロセス劇的簡素化)

重要な洞察: Impactは「成功した場合」の評価 → 成功確率はConfidenceで評価

C: Confidence (確信度・自信度)

定義: この施策が想定通りの効果を生む確信度

問い:

「この施策は本当に効果があると

どれくらい自信を持って言えるか?」

評価軸: - 1-3点: ほぼ確信なし(仮説のみ・データなし) - 4-6点: 中程度の確信(類似事例あり・一部データ) - 7-9点: 高い確信(実績データ・A/Bテスト済み) - 10点: 完全な確信(自社での実証済み)

判断材料: - 過去の自社データ - 競合の成功事例 - 業界のベストプラクティス - ユーザーリサーチ結果 - 専門家の意見

具体例:

施策A: 商品画像を1枚増やす

→ Confidence 8点(業界で広く実証済み)

施策B: レビュー機能追加

→ Confidence 9点(Amazon等の明確な実績)

施策C: 1クリック購入実装

→ Confidence 5点(効果は大きいが実装リスクあり)

Confidenceの重要性: 高Impact × 低Confidence = ギャンブル 中Impact × 高Confidence = 堅実な改善

E: Ease (容易性・実装しやすさ)

定義: この施策をどれだけ簡単・迅速に実装できるか

問い:

「この施策を実装するのに

どれだけの時間・リソースが必要か?」

評価軸: - 1-3点: 非常に困難(数ヶ月・大規模開発) - 4-6点: 中程度(数週間・中規模開発) - 7-9点: 比較的容易(数日・小規模開発) - 10点: 極めて容易(数時間・設定変更のみ)

考慮要素: - 開発工数 - デザイン工数 - 技術的難易度 - 外部依存性 - 法的・規制的ハードル

具体例:

施策A: 商品画像を1枚増やす

→ Ease 9点(撮影して追加するだけ)

施策B: レビュー機能追加

→ Ease 4点(データベース設計・UI実装必要)

施策C: 1クリック購入実装

→ Ease 3点(決済システム大幅変更・セキュリティ)

実現ファースト原則との関連: Easeが低くても実現方法は必ずある → 手作業・外部サービス利用などで代替可能

ICEスコア計算方法

方法1: 積算方式(掛け算)

ICEスコア = Impact × Confidence × Ease

例: 施策A

Impact 7 × Confidence 8 × Ease 9 = 504

例: 施策B

Impact 9 × Confidence 5 × Ease 3 = 135

特徴: - 1つでも0点なら全体が0 - 極端な差が強調される - バランスの取れた施策が高スコアに

方法2: 平均方式(足し算)

ICEスコア = (Impact + Confidence + Ease) / 3

例: 施策A

(7 + 8 + 9) / 3 = 8.0

例: 施策B

(9 + 5 + 3) / 3 = 5.7

特徴: - 1つの低スコアの影響が緩和される - より直感的に理解しやすい - 一般的にはこちらが推奨される

どちらを使うべきか: - チームで合意した方を一貫して使用 - 多くのチームは平均方式を採用 - 重要なのは「同じ基準で比較すること」

ICEスコアリング実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: Intercomの実践事例

事例証拠(急成長SaaSのプロダクト優先順位決定):

Phase 1: 課題の発生

背景(2014年頃):

状況:

- プロダクトアイデアバックログに200以上の項目

- エンジニア・デザイナーの時間は有限

- 声の大きい顧客の要望が優先される傾向

- CEOの「直感」で優先順位が変わる

問題:

- データに基づかない意思決定

- チームの納得感が低い

- 実装後に効果が薄い機能が多い

- リソースの浪費

転機: プロダクトマネージャーが「客観的な優先順位決定の仕組み」を模索 → Sean EllisのICEフレームワークを発見

Phase 2: ICE導入プロセス

Step 1: 評価基準の定義

Impact基準(自社の目標に対して):

目標: 月間アクティブユーザー(MAU)増加

10点: MAU +20%以上の可能性

7-9点: MAU +10-20%

4-6点: MAU +5-10%

1-3点: MAU +5%未満

Confidence基準:

10点: 自社でA/Bテスト実証済み

7-9点: 競合の成功事例+自社データ

4-6点: 業界ベストプラクティス

1-3点: 仮説のみ

Ease基準:

10点: 1日以内

7-9点: 1週間以内

4-6点: 1ヶ月以内

1-3点: 1ヶ月以上

Step 2: 全施策のスコアリング

プロセス:

1. プロダクトチーム全員で評価会議(週1回)

2. 1つの施策につき5分で議論

3. 各メンバーが独立に点数を付ける

4. 平均値を採用(極端な外れ値は議論)

5. スコア順にソート

結果サンプル:

施策A: (9+8+9)/3 = 8.67

施策B: (7+9+7)/3 = 7.67

施策C: (10+4+3)/3 = 5.67

施策D: (6+7+8)/3 = 7.00

優先順位: A → B → D → C

Step 3: 上位から実行

ルール:

- ICEスコア上位から順に着手

- 「でも〇〇さんが言ってたから」は無効

- 新しいアイデアは必ずICE評価を経る

- 月次でスコア見直し(市場変化対応)

Phase 3: 実施後の効果

定量的成果:

導入前(6ヶ月):

- リリース機能数: 18個

- うち効果があった機能: 5個(28%)

- 平均開発工数: 3週間/機能

導入後(6ヶ月):

- リリース機能数: 12個(厳選)

- うち効果があった機能: 9個(75%)

- 平均開発工数: 2週間/機能(高Ease優先)

ROI:

開発リソース: -33%削減

成功率: +47ポイント向上

MAU成長率: 1.8倍加速

定性的成果:

チームの変化:

- 「なぜこれをやるのか」の透明性向上

- 意思決定への納得感

- CEOの鶴の一声の減少(データで対話)

- プロダクトマネージャーの権限強化

文化の変化:

「何となく良さそう」→「ICEスコアは?」

が合言葉に

捜査発見2: ROI探偵事務所での応用

事例証拠(コンテンツ戦略の優先順位決定):

課題: 執筆すべき記事の選定

状況:

バックログ:

- 書きたいフレームワーク: 50個以上

- 時間: 週に2-3記事が限界

- 目標: 月間10万PV達成

従来の方法:

- 「面白そう」で選ぶ

- 「書きやすい」順で選ぶ

→ PV伸びず、目標未達

ICE適用プロセス

評価基準の設定:

Impact(PV貢献度):

10点: 月間検索ボリューム10,000以上

7-9点: 月間検索ボリューム3,000-10,000

4-6点: 月間検索ボリューム1,000-3,000

1-3点: 月間検索ボリューム1,000未満

Confidence(上位表示の確信度):

10点: 競合記事の質が低い

7-9点: 競合は多いが差別化可能

4-6点: 強力な競合あり

1-3点: 権威サイトが独占

Ease(執筆しやすさ):

10点: 既に知識・経験あり(2時間)

7-9点: 軽い調査で書ける(5時間)

4-6点: 深い調査必要(10時間)

1-3点: 専門家取材必要(20時間以上)

評価結果(抜粋):

記事候補A: 「MVPとは何か」

I: 9(検索ボリューム大)

C: 8(競合に勝てる自信)

E: 9(実践経験あり)

ICE: 8.67 → 優先度1位

記事候補B: 「SWOT分析とは」

I: 10(超高検索ボリューム)

C: 3(権威サイトが独占)

E: 7(書きやすい)

ICE: 6.67 → 後回し

記事候補C: 「ゲーミフィケーションとは」

I: 5(検索ボリューム中)

C: 9(競合少ない)

E: 4(専門知識必要)

ICE: 6.00 → 後回し

実行結果:

ICE上位10記事を優先執筆

成果(3ヶ月後):

- 上位10記事の平均PV: 月間2,500

- 下位記事の平均PV: 月間400

- 約6倍の差

学び:

「書きたい」≠「読まれる」

ICEによる客観的判断が成果を生む

ICEスコアリングの威力 - 犯罪抑止効果

威力1: HiPPO(最高給与者の意見)の無力化

従来:

CEO「この機能作ろう」→ 開発開始

→ データ無視・現場の意見無視

ICE導入後:

CEO「この機能作ろう」

PM「ICEスコアは?」

CEO「Impact 10, Confidence 4, Ease 2... 5.3か」

PM「こちらの8.5の施策を先にしましょう」

CEO「了解」

変化:

権力ではなくデータで対話

威力2: 意思決定の透明化・民主化

問題: 「なぜこれが優先されたのか分からない」

解決:

全施策のICEスコアを共有

→ 誰でも優先順位の根拠を理解

→ 納得感・当事者意識の向上

効果:

チームの一体感

優先順位への信頼

威力3: 「クイックウィン(Quick Win)」の発見

典型的なパターン:

Impact 6, Confidence 8, Ease 10

→ ICEスコア 8.0

特徴:

- 劇的な効果ではない

- しかし確実に成功

- すぐに実装できる

戦略的価値:

初期の勝利でチームの士気向上

→ より大きな挑戦への布石

威力4: リソース配分の最適化

従来: 大型プロジェクトに全リソース投下

→ 失敗時のダメージ大

ICE活用:

高スコア施策を並行実行

→ リスク分散

→ 学習サイクル高速化

アジャイル開発

との相性抜群

ICEスコアリングの限界と注意点 - 捜査上の警告

限界1: 主観性の完全排除は不可能

問題: ICEスコアも最終的には「人の判断」

対策:

- チームで評価(平均化で偏り軽減)

- 評価基準の明文化(測定の基準線)

- 定期的な振り返り(予測精度の改善)

重要な認識:

「完璧な客観性」ではなく

「構造化された主観性」を目指す

限界2: 戦略的重要性の見落とし

ケース:

施策X: ICEスコア 4.5(低い)

しかし: 次の大型機能の前提条件

対策:

戦略的依存関係を別途考慮

ICEは「単体評価」であることを理解

限界3: スコアリングの形骸化

危険なパターン:

「とりあえず全部8点」

→ 差がつかず無意味に

対策:

- 相対評価を意識

- 定期的なキャリブレーション

- 実績とのフィードバックループ

限界4: 長期的価値の過小評価

問題:

Easeが低い=後回し

→ 重要だが困難な施策が永遠に着手されない

対策:

四半期に1つは「低Easeだが高Impact×Confidence」

に挑戦するルール化

関連事件ファイル - 接続されたケース

直接的関連: - MVP: 「何を最小限とするか」をICEで判断 - 実現ファースト原則: Easeが低くても実現方法は必ずある - 測定の基準線: ICEの評価基準構築に必須

間接的関連: - アジャイル開発: スプリント計画でのICE活用 - AARRR: 各段階での施策優先順位にICE適用 - HEARTフレームワーク: ImpactをHEART指標で測定

業界別ICE活用事例 - 現場の証言

SaaS業界(Slack):

目標: ユーザーエンゲージメント向上

高ICEスコア施策:

- 絵文字リアクション追加(I:7, C:9, E:9)→8.3

- スレッド機能(I:9, C:7, E:5)→7.0

結果:

絵文字を先行実装→大成功→勢いでスレッドも実装

Eコマース(Amazon):

目標: コンバージョン率向上

ICE活用:

1クリック購入(I:10, C:8, E:3)→7.0

→ 高スコアだが技術的困難

→ 長期プロジェクト化して実現

→ 競争優位性の源泉に

メディア(Netflix):

目標: 視聴時間増加

評価例:

自動再生機能(I:8, C:7, E:9)→8.0

→ 高スコアで即実装

→ 視聴時間大幅増(一方で批判も)

学び:

高ICEでも倫理的配慮は別途必要

捜査総括 - 事件の本質

ICEスコアリングの真の価値は「完璧な優先順位リスト」の作成ではなく、「意思決定プロセスの構造化と透明化」にある。

3つの本質:

1. 直感を排除するのではなく構造化する

→ 「何となく」を「なぜなら」に変換

2. 完璧な客観性ではなく再現性を獲得

→ 次回も同じプロセスで判断可能

3. HiPPOを倒すのではなく対話を可能にする

→ データで建設的な議論

ICEの哲学:

世界には無限のアイデアがある

しかしリソースは有限である

ならば——

最も高い確率で

最も大きな影響を

最も少ない労力で実現する道を選べ

それが(Impact × Confidence × Ease)という

シンプルな数式に込められた

プロダクトマネジメントの真理である

ROI探偵事務所は、この手法を全ての意思決定に適用し、限られたリソースで最大の価値を生み出す道を追求し続ける。優先順位という名の暗号を解読した者だけが、成功という名の宝に辿り着く——この事件ファイルが示す真実を、決して忘れるな。

【ROI探偵事務所 機密ファイルシリーズ X043 完了】

事件終了

📚 関連書籍

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます