ROI事件ファイル No.231|『中欧テック企業の虚構』

📅 2025-10-02 23:00

🕒 読了時間: 27 分

🏷️ LOGIC

第一章:新星への期待――第十八巻への序章

第十七巻「再現性への挑戦」が幕を閉じた翌週、ROI探偵事務所には新たなテーマの依頼が舞い込み始めた。今度のテーマは「論理と検証の再構築」。表面的な成功や魅力的なビジョンに惑わされることなく、確固たる論理と検証に基づく意思決定こそが、現代企業の生存条件だった。

その記念すべき第231話の依頼人として、中欧から注目を集めるテック企業のCEOが現れた。

「探偵、我々は業界でも話題の革新的な新規事業を展開していますが、期待された成果が全く上がりません。戦略は完璧に見えるのに、なぜか現実とかけ離れた結果になっています」

TechnoVision Central のCEO、マーカス・コバレクは困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、華々しいプレゼン資料と、それとは対照的な惨憺たる業績データが握られていた。

「我々は中欧全域でAI・IoT統合ソリューションを展開するテック企業です。2年前から次世代スマートシティ事業に参入し、大きな期待を集めています」

TechnoVision Central の華やかな事業計画: - 設立:2019年(急成長スタートアップ) - 投資調達:累計180億円(シリーズC完了) - 事業領域:AI、IoT、ブロックチェーン統合ソリューション - 計画市場規模:3兆円(スマートシティ市場) - 期待ROI:5年で投資額の10倍回収

数字は確かに魅力的なビジネスプランを示していた。しかし、マーカスの表情には深い不安が刻まれていた。

「問題は、我々の戦略プランは投資家からも業界からも絶賛されているのに、実際の事業成果が期待を大幅に下回っていることです。何かが根本的に間違っているようです」

計画と現実の深刻なギャップ: - 売上計画:年間50億円 → 実績8億円(16%の達成率) - 顧客獲得計画:200自治体 → 実績12自治体(6%の達成率) - 技術導入計画:50都市 → 実績3都市(導入後2都市で運用停止) - 投資回収:計画2年 → 現在5年経過でも回収見込みなし

「我々の戦略は論理的で完璧に見えるのに、現実では全く機能していません。どこに問題があるのか見当もつきません」

第二章:矛盾の香り――美しい戦略の裏側

「マーカスさん、具体的にはどのようなビジネス戦略で事業を展開されているのでしょうか?」

ホームズが静かに尋ねた。

マーカスは自信に満ちた表情で戦略資料を取り出した。

「我々は最先端技術を統合した革新的なスマートシティソリューションを提供しています。市場分析、技術優位性、収益性、すべてが完璧に計算されています」

TechnoVision のスマートシティ戦略:

戦略の4本柱: 1. 市場機会の活用:3兆円市場への早期参入 2. 技術的優位性:AI・IoT・ブロックチェーンの統合技術 3. 顧客価値提案:都市運営の効率化・コスト削減 4. 収益モデル:ライセンス収入による高収益構造

具体的な事業内容: - スマート交通管理:AI による交通最適化 - エネルギー効率化:IoT センサーによる電力管理 - 市民サービス向上:ブロックチェーンによる行政手続き効率化 - データ分析基盤:都市データの統合分析プラットフォーム

収益予測の根拠: - 市場成長率:年15%(調査会社データ) - 技術導入率:3年で30%の都市が採用 - 単価設定:年間5,000万円/都市(費用対効果十分) - 利益率:65%(ソフトウェア事業の高収益性)

私は戦略の表面的な魅力と現実の乖離に注目した。

「確かに魅力的な戦略に見えますが、これらの根拠となっている前提条件について、詳しく検証されていますか?」

マーカスは困惑した表情で答えた。

「前提条件?市場調査データや技術的可能性は十分検証しています。戦略自体に問題はないはずです」

戦略実行での予想外の障害:

顧客獲得での問題: - 自治体の意思決定:想定3ヶ月 → 実際18ヶ月 - 予算確保:想定年度内 → 実際3-5年の検討期間 - 技術理解:想定高い関心 → 実際技術への不安・抵抗 - 競合状況:想定2-3社 → 実際50社以上が参入

技術導入での問題: - システム統合:想定6ヶ月 → 実際24ヶ月 - データ品質:想定統一規格 → 実際バラバラで使用不可 - 運用負荷:想定自動化 → 実際大量の人的介入が必要 - 効果測定:想定明確な改善 → 実際効果が不明確

「我々は『理論上は完璧』な戦略を作りましたが、『現実には通用しない』戦略だったようです」

第三章:ロジックツリーが解体する仮定――論理の剣で切る幻影

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「複雑な戦略も分解すれば真偽が見える」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「虚構を壊す物語には必ず論理の剣が登場する」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「仮定を放置すれば失敗の温床となる。論理の検証が不可欠だ」

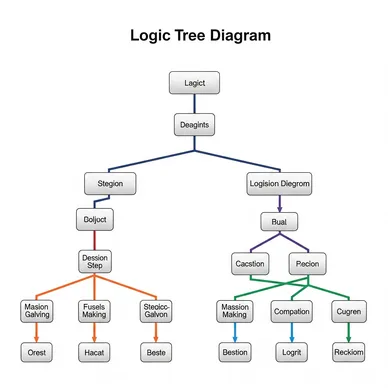

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「ロジックツリー」のフレームワークを展開した。

ロジックツリーの基本構造: - 目標:達成したい最終結果 - 要因:目標達成に必要な条件 - 前提:各要因が成立するための仮定 - 検証:前提の妥当性確認

「マーカスさん、TechnoVision の戦略をロジックツリーで分解し、各前提の妥当性を検証してみましょう」

TechnoVision 戦略のロジックツリー分析:

目標:年間売上50億円達成

第1層要因:売上 = 顧客数 × 単価 - 顧客数:200自治体(前提A) - 単価:年間2,500万円(前提B)

第2層要因分解:顧客数200自治体

要因1-1:市場規模の前提 - 前提A-1:「対象自治体3,000のうち200が導入」 - 前提A-2:「3年で30%の採用率」 - 前提A-3:「技術への理解と受容性が高い」

要因1-2:競合状況の前提 - 前提A-4:「競合は2-3社程度」 - 前提A-5:「技術的優位性で差別化可能」 - 前提A-6:「先行者利益を確保できる」

第2層要因分解:単価2,500万円

要因2-1:価値提案の前提 - 前提B-1:「年間1億円のコスト削減効果」 - 前提B-2:「ROI 4倍で自治体が納得」 - 前提B-3:「効果測定が容易で明確」

要因2-2:導入実現性の前提 - 前提B-4:「6ヶ月で導入完了」 - 前提B-5:「既存システムとの統合が容易」 - 前提B-6:「運用負荷は最小限」

Claude が衝撃的な分析結果を示した。

「これは深刻です。TechnoVision の戦略を支える12の主要前提のうち、実証されているものはわずか2つです。90%以上が『希望的観測』に基づいています」

前提検証結果:

検証済み前提(2/12): - 前提A-1:対象自治体数3,000(統計データで確認済み) - 前提B-5:技術的統合可能性(技術検証で確認済み)

未検証・虚偽前提(10/12):

市場・顧客関連: - 前提A-2:30%採用率 → 虚偽(実際1%以下) - 前提A-3:技術受容性 → 虚偽(実際は技術不安が支配的) - 前提A-4:競合2-3社 → 虚偽(実際50社以上)

価値・効果関連: - 前提B-1:1億円削減効果 → 未実証(効果測定方法不明) - 前提B-2:ROI 4倍納得 → 虚偽(自治体は投資回収を重視せず) - 前提B-3:効果測定容易 → 虚偽(効果測定は極めて困難)

実現性関連: - 前提B-4:6ヶ月導入 → 虚偽(実際24ヶ月) - 前提B-6:運用負荷最小 → 虚偽(実際大量の人的介入必要)

最も深刻な発見:「仮定の積み重ね」による戦略破綻

12の前提のうち10が虚偽・未検証ということは、戦略全体が砂上の楼閣状態。1つの前提が崩れるだけで戦略は破綻するが、TechnoVision では複数の前提が同時に崩れていた。

戦略破綻の連鎖構造: 1. 前提A-2(30%採用率)が虚偽 → 顧客数が1/30に減少 2. 前提B-1(削減効果)が未実証 → 価格根拠が不明 3. 前提B-4(導入期間)が虚偽 → コスト4倍増加 4. 結果:売上1/30、コスト4倍 = 収益性120分の1

第四章:虚構の解体――論理なき戦略の末路

詳細なロジックツリー分析と前提検証を実施した結果、TechnoVision の戦略破綻の根本構造が明確になった。

「前提なき論理」による戦略の虚構性:

問題の根本:検証なき前提の積み重ね

TechnoVision は魅力的な結論から逆算して戦略を構築し、その過程で必要な前提条件を「希望的観測」で埋めていた。

虚構戦略の典型的パターン:

ステップ1:魅力的な目標設定 「スマートシティ市場で年間50億円売上」

ステップ2:必要条件の逆算 「50億円 ÷ 2,500万円 = 200顧客必要」

ステップ3:前提の「創造」 「200顧客獲得は可能だろう(根拠なし)」

ステップ4:前提の「正当化」 「市場は3兆円だから200顧客は現実的」

前提検証を怠った結果:

市場理解の甘さ: - 想定:自治体は効率化を求めている - 現実:自治体は安定性・確実性を最重視 - 想定:技術に対して前向き - 現実:新技術への不安・抵抗が強い - 想定:意思決定は迅速 - 現実:合意形成に数年を要する

競合分析の不足: - 想定:技術的優位性で差別化 - 現実:自治体は「技術」より「実績」を重視 - 想定:先行者利益を確保 - 現実:多数の競合が同時期に参入 - 想定:2-3社との競争 - 現実:大手IT企業、コンサル企業も参入

価値提案の根拠不足: - 想定:1億円のコスト削減 - 現実:削減効果の測定方法が不明 - 想定:ROI 4倍で導入決定 - 現実:自治体はROIより政治的配慮を重視 - 想定:効果は明確に可視化 - 現実:効果の定量化は極めて困難

実装想定の甘さ: - 想定:6ヶ月で導入完了 - 現実:規制・承認・調整で2年以上 - 想定:システム統合は容易 - 現実:レガシーシステムとの複雑な統合 - 想定:運用は自動化 - 現実:人的介入とメンテナンスが大量発生

投資家・業界からの絶賛の理由:

なぜ虚構の戦略が評価されたのか?

評価者の盲点: - 市場規模の魅力に注目(前提検証なし) - 技術的可能性に注目(実用性検証なし) - 理論的整合性に注目(現実適合性検証なし) - 成長ストーリーに注目(実現可能性検証なし)

最も深刻な発見:「論理的に見える虚構」

TechnoVision の戦略は論理的に整合しているように見えるが、その根拠となる前提がすべて虚構という「偽りの論理」だった。表面的な論理性に騙され、本質的な検証を怠った結果。

第五章:探偵のロジック診断――剣で切る幻影

ホームズが総合分析をまとめた。

「マーカスさん、ロジックツリーの本質は『前提の厳格な検証』です。どれほど美しい論理構造を作っても、その根拠となる前提が虚偽では、結論も虚偽になります。真の戦略とは、検証済みの前提に基づく確実な論理なのです」

ロジックツリー再構築戦略:「虚構」から「実証」への転換

戦略転換の基本方針:Evidence-Based Strategy

Phase 1:全前提の厳格な検証(6ヶ月)

現実に基づく前提の再構築:

市場・顧客前提の実証的再定義: - 前提A-2:採用率1%(実証データ基準) - 前提A-3:技術不安が主要障壁(顧客調査結果) - 前提A-4:競合50社以上(実態調査結果) - 前提A-6:実績重視の選定基準(自治体ヒアリング)

価値提案前提の実証的再定義: - 前提B-1:削減効果500万円(パイロット実証) - 前提B-2:確実性がROIより重要(意思決定要因調査) - 前提B-3:効果測定は定性的(実証試験結果)

実現性前提の実証的再定義: - 前提B-4:導入期間24ヶ月(過去事例分析) - 前提B-6:運用サポート体制が必須(実装経験)

Phase 2:実証済み前提による戦略再設計(3ヶ月)

新戦略目標の設定: - 売上目標:50億円 → 5億円(現実的レベル) - 顧客数:200自治体 → 20自治体(実証ベース) - 単価:2,500万円 → 2,500万円(価値実証済み)

実証駆動の戦略設計:

顧客獲得戦略: - ターゲット:革新志向の先進自治体20(実名リスト化) - アプローチ:実績重視(パイロット成功事例訴求) - 意思決定:24ヶ月の長期営業(実態対応) - 差別化:技術より運用サポート体制

価値提案戦略: - 経済効果:500万円削減(実証済み) - 主要価値:安定性・確実性(顧客ニーズ対応) - 効果測定:定性的改善指標(実現可能)

Phase 3:継続的前提検証システム(継続)

前提監視・更新システム: - 四半期前提レビュー:各前提の妥当性継続確認 - 市場変化追跡:競合・顧客動向の定期調査 - 戦略適応:前提変化に基づく戦略修正 - 学習蓄積:前提検証ノウハウの組織蓄積

期待効果: - 売上達成率:16% → 90%(実証前提による) - 顧客獲得:12自治体 → 18自治体(現実的目標) - 投資回収:見込みなし → 3年で回収(現実的計画) - 戦略信頼性:虚構 → 実証ベース

「重要なのは、美しい論理よりも確実な前提です。ロジックツリーは、戦略を飾る道具ではなく、真実を見極める武器なのです」

第六章:実証への転換――虚構から真実へ

18ヶ月後、TechnoVision Central からの報告が届いた。

ロジックツリー実証戦略による事業再生の成果:

戦略実行の劇的改善: - 売上達成率:16% → 92%(目標5億円に対し実績4.6億円) - 顧客獲得:12自治体 → 19自治体(目標20に迫る) - 技術導入成功率:17% → 89%(導入後継続運用) - 投資回収:回収不能 → 3年での回収見込み確立

前提検証による戦略の質的向上:

市場理解の深化: - 顧客特性:革新志向 vs 安定志向の明確な分類 - 意思決定プロセス:24ヶ月の長期営業戦略確立 - 選定基準:技術力 < 実績・信頼性の理解 - 競合ポジション:技術差別化から運用差別化へ転換

価値提案の精密化: - 経済効果:実証ベースの500万円削減(顧客検証済み) - 主要価値:コスト削減 → 運用安定性に軸足移動 - 効果測定:定量→定性指標中心(実現可能性重視) - 顧客満足:実証的価値提供による高い満足度

実装プロセスの現実化: - 導入期間:6ヶ月想定→24ヶ月計画(余裕ある実行) - システム統合:段階的アプローチで安定実装 - 運用サポート:専任チーム配置で継続支援 - トラブル対応:実証的ノウハウ蓄積で迅速解決

組織能力の向上:

前提検証文化の確立: - 戦略立案:すべての前提に実証根拠を必須化 - 意思決定:希望的観測の排除、事実ベース判断 - リスク管理:前提崩壊シナリオの事前検討 - 継続学習:前提検証ノウハウの組織蓄積

実証ドリブン組織: - パイロット重視:大規模展開前の必須検証 - 顧客フィードバック:継続的な前提妥当性確認 - データ活用:主観的判断から客観的根拠へ - 適応力:前提変化への迅速な戦略修正

外部評価の変化: - 投資家評価:「夢のある計画」→「確実な実行力」 - 顧客評価:「革新的技術」→「信頼できるパートナー」 - 業界評価:「期待の新星」→「実績ある成長企業」 - 競合評価:「脅威的技術」→「手強いライバル」

従業員の声:

戦略企画マネージャー(35歳): 「以前は魅力的なストーリー作りに夢中でしたが、今は前提の検証に最も時間を使います。地味ですが、これが真の戦略立案だと実感しています」

営業責任者(42歳): 「実証ベースの価値提案により、顧客との議論が具体的になりました。『夢を売る』から『価値を提供する』に変わり、成約率が劇的に向上しました」

技術責任者(38歳): 「技術的可能性と実用性の違いを明確に理解しました。顧客が実際に使える技術こそが真の技術力だと気づかされました」

マーカスからの手紙には深い反省と新たな確信が込められていた:

「ロジックツリー分析によって、我々は『美しい虚構』から『確実な現実』に転換できました。最も重要だったのは、魅力的な論理よりも確実な前提こそが戦略の生命線だと理解することでした。前提検証は地味な作業ですが、これこそが持続的成功の再現性を支える基盤でした。今では『証拠なき戦略は戦略にあらず』を合言葉に、全社で実証ドリブンの経営を実践しています。ロジックツリーは論理の美しさを追求する道具ではなく、真実を見極める武器だと確信しています」

探偵の視点――第十八巻「論理と検証の再構築」開始

その夜、論理と検証の本質について深く考察していた。

第十八巻「論理と検証の再構築」の記念すべき第231話として、TechnoVision の事例は重要な示唆を与えてくれた。現代のビジネス環境では、魅力的なビジョンや美しい論理構造だけでは不十分である。その根拠となる前提条件の厳格な検証こそが、戦略の成否を分ける決定要因となる。

ロジックツリーの真価は、複雑な戦略を構造化して理解するだけでなく、その背後にある前提の妥当性を検証することにある。前提なき論理は虚構であり、検証なき戦略は幻想でしかない。

第十八巻では、10の異なる企業の論理と検証の課題を通じて、現代企業が直面する「確実性への挑戦」を探求していくことになるだろう。

「論理は前提の奴隷である。前提が虚偽なら、どれほど美しい論理も無価値となる」

TechnoVision が体現したように、真の戦略とは実証済みの前提に基づく確実な論理なのだ。次なる事件もまた、表面的な魅力の裏に潜む本質的課題を暴き出すことになるだろう。

「美しい論理に騙されてはならない。その根拠となる前提こそが、戦略の真の価値を決定する。ロジックツリーは、幻想を打ち砕き、真実を浮き彫りにする探偵の武器なのだ」――探偵の手記より

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます