ROI事件ファイル No.325|『Matrix Vision社の平面という罠』

📅 2025-11-18 23:00

🕒 読了時間: 21 分

🏷️ 6D_MATRIX

第一章:順調という幻想——数字は良いのに、何かがおかしい

BlueOceanのブルーオーシャン事件が解決した翌週、今度は東京から事業開発企業の組織診断に関する相談が届いた。第二十七巻「再現性の追求」の第325話は、見えない摩擦を立体的に可視化する物語である。

「探偵、我々の新規事業部は、数字上は順調です。売上は計画通り、プロジェクトも予定通り進行しています。しかし、現場からは『何かがおかしい』という声が上がります。部署間の認識がズレている、意思決定が遅い、会議が空回りする……。KPIを見ても、原因が特定できません」

Matrix Vision社 の経営企画室長、渋谷出身の佐藤真也は困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、良好なKPIレポートと、それとは対照的に「組織の停滞感」と記されたアンケート結果が握られていた。

「我々は東京で新規事業の立ち上げ支援を行っています。創業8年。大手企業の新規事業部門に対し、戦略立案から実行支援までを提供しています。そして、2年前に自社でも新規事業部を設立しました。AI活用の業務効率化ツールを開発・販売しています」

Matrix Vision社の新規事業部の状況: - 設立:2023年(新規事業部) - 年間売上:2.8億円(計画2.5億円、達成率112%) - 従業員数:24名(開発12名、営業8名、マーケ4名) - プロジェクト進捗率:平均92%(計画通り) - 顧客満足度:4.2/5(業界平均並み) - 問題:数字は良好だが、現場に停滞感と摩擦がある

佐藤の声には深い違和感があった。

「問題は、表面上は順調なのに、現場が疲弊していることです。先月、社内アンケートを実施しました。『業務に満足していますか?』という質問に対し、『満足』と答えたのは38%だけ。残り62%は『不満』または『どちらでもない』でした。売上も達成しているのに、なぜこんなに満足度が低いのか……」

典型的な組織の摩擦:

開発チームのミーティング(月曜午前):

開発リーダーA: 「今週は、新機能Xの実装を優先します。営業から『顧客が欲しがっている』と言われました」

開発メンバーB: 「でも、先週は新機能Yを優先すると言ってましたよね? まだYは完成していません」

開発リーダーA: 「Yは一旦保留です。Xの方が優先度が高いと、営業が言っていました」

開発メンバーC: 「毎週、優先順位が変わります……正直、何を作ればいいのか分かりません」

営業チームのミーティング(月曜午後):

営業リーダーD: 「今週は、新機能Xを提案して契約を取りましょう」

営業メンバーE: 「Xって、いつリリースされるんですか? 先週、顧客に『来月リリース』と言ってしまったんですが……」

営業リーダーD: 「開発に聞いてください。我々は売ることが仕事です」

営業メンバーE: 「……分かりました」

マーケティングチームの会話(火曜):

マーケ担当F: 「先月、新機能Zのキャンペーンを実施しました。でも、反応が悪かったです。なぜでしょうか?」

マーケリーダーG: 「顧客のニーズに合っていなかったのでは? 営業に確認しましたか?」

マーケ担当F: 「営業は『顧客が欲しがっている』と言っていました。でも、実際には売れませんでした」

経営会議(金曜):

佐藤: 「今週のKPIを確認します。売上、達成率112%。プロジェクト進捗、92%。順調ですね」

開発リーダーA: 「数字は良いですが、現場は混乱しています。優先順位が毎週変わります」

営業リーダーD: 「それは開発の問題です。我々は顧客の声を伝えているだけです」

マーケリーダーG: 「顧客の声が正確に伝わっていないのでは? 我々のキャンペーンも空振りでした」

佐藤: 「……では、原因を調査しましょう。来週までに報告してください」

翌週、同じ議論がループする

佐藤は深くため息をついた。

「会議で議論しても、原因が特定できません。開発は『営業が悪い』と言い、営業は『開発が悪い』と言い、マーケは『両方の問題だ』と言います。KPIは達成しているのに、組織が機能していません。どこに問題があるのか、見えないのです」

第二章:平面という限界——時間と視点が欠けている

「佐藤さん、現在、問題の分析はどのように行っていますか?」

私の問いに、佐藤は答えた。

「KPIダッシュボードで数値を追っています。売上、進捗率、満足度……。しかし、これらの数字からは『なぜうまくいかないのか』が見えません。あとは、部署ごとにヒアリングをしていますが、各部署の主張がバラバラで、統合できません」

現在のアプローチ(平面分析型): - 分析:KPIと部署別ヒアリング - 問題:時間軸が欠けている(過去・現在・未来) - 問題:視点軸が欠けている(WHY・HOW・WHAT)

私は立体的な課題分析の重要性を説いた。

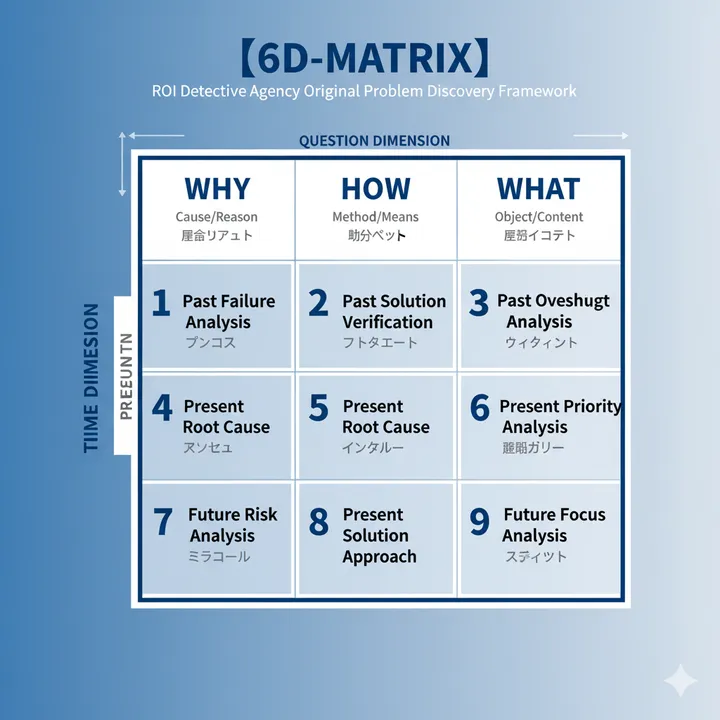

「問題は平面では見えません。6Dマトリクス——時間軸(過去・現在・未来)と視点軸(WHY・HOW・WHAT)をクロスさせ、6つの次元で課題を立体視する。これが、見えない摩擦を可視化する方法です」

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「平面で考えるな。6Dで立体視せよ。問題は交差点に隠れている」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「時間と視点を組み合わせると、見えなかった因果が浮かび上がる」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「6Dマトリクスは立体分析の技術。過去・現在・未来 × WHY・HOW・WHATで、因果を可視化せよ」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「6Dマトリクスのフレームワーク」を展開した。

6Dマトリクスの構造:

WHY HOW WHAT

(なぜ) (どう) (何を)

過去 │ 1 │ 2 │ 3 │

現在 │ 4 │ 5 │ 6 │

未来 │ 7 │ 8 │ 9 │

6つの視点(実際には9マスだが、重要なのは6つ): 1. 過去×WHY:過去の意思決定の理由 2. 過去×HOW:過去の実行方法 3. 過去×WHAT:過去の成果物 4. 現在×WHY:現在の課題の原因 5. 現在×HOW:現在の対処方法 6. 現在×WHAT:現在の状況 7. 未来×WHY:未来の目的 8. 未来×HOW:未来の解決策 9. 未来×WHAT:未来の目標

「佐藤さん、Matrix Visionの新規事業部を、6Dマトリクスで分析しましょう」

第三章:立体視という発見——摩擦は「過去×WHY」に潜む

Phase 1:6Dマトリクスの埋め込み(2週間)

経営陣、各部署長、主要メンバー12名でワークショップを実施した。

ワークショップのルール: - 各自が付箋に「過去・現在・未来」×「WHY・HOW・WHAT」の9マスを埋める - ホワイトボードに貼り、グルーピング - 共通点と矛盾点を可視化

結果:

1. 過去×WHY(過去の意思決定の理由):

開発リーダーA: 「新規事業部を立ち上げた理由は『AI活用で業務効率化ツールを作る』でした」

営業リーダーD: 「いや、『大手企業向けにカスタマイズ可能なツールを作る』だったはずです」

マーケリーダーG: 「私は『中小企業向けに安価なSaaSを作る』と聞いていました」

矛盾発見:立ち上げ時の目的が部署ごとに異なっていた

2. 過去×HOW(過去の実行方法):

開発リーダーA: 「最初の半年は、プロトタイプを作りました。大手企業A社と一緒に開発しました」

営業リーダーD: 「A社はカスタマイズを大量に要望してきました。それに全て応えました」

開発メンバーB: 「A社専用の機能が増えすぎて、汎用性が失われました」

矛盾発見:大手向けカスタマイズと汎用SaaSの両立ができていなかった

3. 過去×WHAT(過去の成果物):

開発リーダーA: 「完成したのは『A社専用の業務効率化ツール』です」

営業リーダーD: 「A社は満足しています。契約も継続しています」

マーケリーダーG: 「でも、他の顧客には売れません。A社専用すぎて、汎用性がないからです」

矛盾発見:成果物が市場のニーズと合っていなかった

4. 現在×WHY(現在の課題の原因):

ここまでの分析で、原因が見えてきた。

佐藤: 「つまり、過去の『WHY』がバラバラだったことが、現在の混乱の原因ですね。開発は『汎用SaaS』、営業は『カスタマイズツール』、マーケは『中小企業向け』……全員が違う方向を向いていました」

発見:「過去×WHY」に根本原因があった

5. 現在×HOW(現在の対処方法):

営業リーダーD: 「現在、我々は大手企業に提案しています。カスタマイズありきです」

開発リーダーA: 「しかし、我々は汎用機能を作りたいです。カスタマイズ対応で工数が足りません」

マーケリーダーG: 「我々は中小企業向けのキャンペーンをやっています。でも、商品が大手向けなので、響きません」

発見:各部署がバラバラの方法で動いている

6. 現在×WHAT(現在の状況):

佐藤: 「売上は達成していますが、それはA社の大型契約のおかげです。他の顧客は増えていません。そして、現場は疲弊しています」

7. 未来×WHY(未来の目的):

ワークショップで全員で議論した。

佐藤: 「では、我々は本当に何を目指すべきなのか? 改めて定義しましょう」

2時間の議論の末、合意:

「中堅企業向けの、導入即日で使えるAI業務効率化SaaS」

- 大手向けカスタマイズは排除

- 中小企業向けには高機能すぎる

- 中堅企業(従業員50〜500名)に集中

8. 未来×HOW(未来の解決策):

目的が定まったので、各部署の役割を再定義した。

開発: - カスタマイズ対応を停止 - 中堅企業向けの汎用機能に集中 - 「導入即日」を実現するUI/UX改善

営業: - 大手企業への提案を停止 - 中堅企業(従業員50〜500名)に特化 - 「導入支援パック」を標準化

マーケ: - 中小企業向けキャンペーンを停止 - 中堅企業向けのコンテンツ作成 - 「導入即日」を訴求

9. 未来×WHAT(未来の目標):

6ヶ月後の目標: - 中堅企業の新規契約:月10社 - 導入完了までの平均時間:1週間 → 1日 - 顧客満足度:4.2/5 → 4.7/5

第四章:統合という効果——6ヶ月後の組織変化

Phase 2:6Dマトリクスに基づく実行(6ヶ月)

目的を再定義し、各部署が同じ方向を向いた。

開発チームの変化:

開発リーダーA: 「カスタマイズ対応を停止したことで、開発工数が40%削減されました。その時間を、UI/UX改善に使っています。『導入即日』を実現するために、セットアップウィザードを作りました」

営業チームの変化:

営業リーダーD: 「中堅企業に特化したことで、提案が刺さるようになりました。『大手向けにカスタマイズします』ではなく、『導入即日で使えます』という提案が、中堅企業には響きます」

マーケチームの変化:

マーケリーダーG: 「『導入即日』というメッセージを統一したことで、キャンペーンの反応率が3倍になりました。営業の提案とマーケのメッセージが一致しているからです」

6ヶ月後の成果:

事業指標: - 年間売上:2.8億円 → 3.6億円(+29%) - 中堅企業の新規契約:月平均2社 → 月平均12社(+500%) - 導入完了までの平均時間:1週間 → 1.2日(83%短縮) - 顧客満足度:4.2/5 → 4.6/5

組織指標: - 社内満足度:38% → 72% - 部署間の会議時間:週平均8時間 → 週平均3時間(62%削減) - 優先順位の変更頻度:週1回 → 月1回

佐藤の総括:

「6Dマトリクスを使う前、我々は『現在の問題』だけを見ていました。KPIが達成しているのに、なぜ現場が疲弊しているのか? その答えは『現在』にはありませんでした。

6Dマトリクスで『過去×WHY』を可視化したことで、根本原因が見えました。立ち上げ時に、目的が部署ごとに異なっていた。開発は『汎用SaaS』、営業は『カスタマイズツール』、マーケは『中小企業向け』……。

この矛盾が、現在の摩擦を生んでいました。目的を再定義し、『未来×WHY』で全員の方向を揃えたことで、組織が動き出しました。

6Dマトリクスは、問題を立体視する技術です。過去・現在・未来という時間軸と、WHY・HOW・WHATという視点軸をクロスさせることで、因果関係が浮かび上がりました」

従業員の声:

開発メンバーB: 「以前は、毎週優先順位が変わって混乱していました。今は、『中堅企業向けの導入即日SaaS』という明確な軸があります。何を作ればいいか、迷わなくなりました」

営業メンバーE: 「以前は、大手にも中小にも提案していました。でも、どちらにも刺さりませんでした。今は、中堅企業に集中しています。提案が通りやすくなりました」

マーケ担当F: 「以前は、営業と開発がバラバラの方向を向いていて、私たちのキャンペーンも空振りでした。今は、全員が『導入即日』というメッセージで統一されています。だから、響くのです」

第五章:探偵の診断——立体という視界

その夜、6Dマトリクスの本質について考察した。

Matrix Vision社は、KPIという平面で組織を見ていた。しかし、問題は平面には現れない。時間軸と視点軸という立体で見て初めて、摩擦が可視化された。

「過去×WHY」に根本原因があり、「現在×HOW」にバラつきがあり、「未来×WHY」で統合する。この立体視が、組織の停滞を解放した。

「問題は平面で語れない。立体で観察せよ。6Dマトリクスが、因果を可視化する」

次なる事件もまた、立体視が真実を照らす瞬間を描くことになるだろう。

「平面で考えるな、立体視せよ。過去・現在・未来 × WHY・HOW・WHAT。6つの次元が、見えない摩擦を可視化する」——探偵の手記より

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます