ROI【🔏機密ファイル】 No. X017 | バリューチェーン分析とは何か

📅 2025-06-17

🕒 読了時間: 21 分

🏷️ バリューチェーン分析 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: 戦略コンサルタントや業務改善担当者の間で頻繁に目撃される「バリューチェーン分析」という手法。1985年にハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター教授が提唱したこの理論は、企業の全活動を「価値創造」の観点で9つに分解し、競争優位の源泉を特定する力を持つという。しかし多くの企業が「業務の洗い出し」に終始し、「どこで価値を生み出し、どこでコストを削減すべきか」という戦略的洞察に到達できていないという報告が相次いでいる。なぜ企業活動を「チェーン」として捉えることが重要なのか、そして9つの活動が真の競争優位をどのように生み出すのか、その価値創造メカニズムの正体を突き止めよ。

バリューチェーン分析とは何か - 事件概要

バリューチェーン分析(Value Chain Analysis)、日本語では「価値連鎖分析」。1985年にマイケル・ポーター教授が著書『競争優位の戦略』で提唱したこの手法は、企業の全活動を主活動5つと支援活動4つの計9つに分類し、各活動がどのように価値を創造し、競争優位に貢献するかを分析する戦略フレームワークである。依頼者たちの間では「業務分析の基本ツール」として認識されているが、実際の現場では「活動の分類で満足」「コスト削減の道具としてのみ活用」という声が多く、価値創造の観点からの戦略的活用が不十分である。

捜査メモ: 9つの活動による企業活動の構造化。一見複雑だが、その背後には「顧客に価値を届けるまでの一連の流れ」を最適化するという明確な目的がある。なぜこの9つなのか、そして活動間の連関が競争優位をどう生み出すのかを解明する必要がある。

バリューチェーン分析の基本構造 - 証拠分析

基本証拠: バリューチェーンの九活動

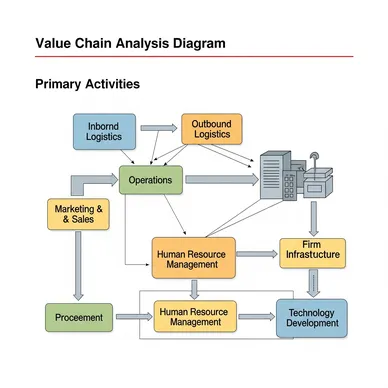

主活動(Primary Activities)- 直接的価値創造活動

購買物流(Inbound Logistics)

「原材料・部品の調達・受入・保管」

・サプライヤー管理・調達戦略

・在庫管理・品質管理

・受入検査・倉庫管理

・調達コストの最適化

製造(Operations)

「製品・サービスの生産・加工」

・生産プロセス・品質管理

・設備稼働率・生産効率

・技術・ノウハウの蓄積

・生産コストの最適化

出荷物流(Outbound Logistics)

「完成品の保管・配送・流通」

・在庫管理・配送システム

・物流ネットワーク・配送効率

・顧客への納期管理

・物流コストの最適化

マーケティング・販売(Marketing & Sales)

「顧客獲得・販売促進活動」

・ブランディング・広告宣伝

・営業活動・販売チャネル

・価格戦略・顧客管理

・売上拡大への貢献

サービス(Service)

「アフターサービス・顧客サポート」

・保守・メンテナンス

・顧客サポート・苦情対応

・アップグレード・追加販売

・顧客満足度・ロイヤルティ向上

支援活動(Support Activities)- 間接的価値創造活動

企業インフラ(Firm Infrastructure)

「経営管理・組織運営」

・戦略立案・財務管理

・法務・総務・経営管理

・組織体制・ガバナンス

・経営品質の向上

人事・労務管理(Human Resource Management)

「人材の採用・育成・管理」

・採用戦略・人材育成

・評価制度・報酬管理

・組織文化・エンゲージメント

・人的資源の最適化

技術開発(Technology Development)

「研究開発・技術革新」

・商品開発・技術研究

・プロセス改善・デジタル化

・特許・知的財産管理

・技術競争力の強化

調達(Procurement)

「資材・設備・サービスの購買」

・購買戦略・サプライヤー選定

・コスト管理・品質確保

・契約管理・リスク管理

・調達効率の最適化

証拠解析: バリューチェーンの秀逸さは、企業活動を「価値創造の流れ」として捉え、各活動の相互関係と全体最適を重視している点にある。主活動は顧客価値に直結し、支援活動は主活動を効率化・差別化する構造が明確に設計されている。

バリューチェーン分析実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的なバリューチェーン分析例(アパレル企業)

事例証拠:

主活動の分析:

購買物流:

・生地・副資材の調達(アジア中心)

・品質管理・在庫最適化

・サプライヤーとの関係構築

・調達コスト:売上の35%

製造:

・デザイン・パターン作成

・縫製・仕上げ加工

・品質検査・製品完成

・製造コスト:売上の20%

出荷物流:

・物流センター・店舗配送

・在庫管理・需要予測

・配送効率・リードタイム

・物流コスト:売上の8%

マーケティング・販売:

・ブランディング・広告

・店舗運営・EC販売

・販促活動・顧客獲得

・販売費:売上の25%

サービス:

・アフターケア・修理

・顧客サポート・返品対応

・会員サービス・ロイヤルティ

・サービス費:売上の3%

支援活動の分析:

技術開発:

・商品企画・デザイン開発

・素材技術・製造技術

・ITシステム・デジタル活用

・開発費:売上の5%

人事・労務管理:

・優秀なデザイナー・MD確保

・店舗スタッフ・本部人材

・研修・評価制度

・人件費:売上の15%

企業インフラ:

・経営管理・財務管理

・店舗展開戦略・組織運営

・ガバナンス・リスク管理

・間接費:売上の7%

調達:

・店舗設備・ITシステム

・外部サービス・コンサル

・設備投資・保守管理

・その他調達:売上の2%

捜査発見2: 競争優位の源泉分析

価値創造ポイントの特定:

強みの源泉:

・技術開発:独自素材・機能性の開発力

・マーケティング:強力なブランド力・顧客基盤

・製造:品質管理・短納期対応力

・購買物流:サプライヤーとの強固な関係

改善ポイント:

・出荷物流:在庫過多・配送効率の改善余地

・サービス:デジタル化・顧客体験向上

・人事:デジタル人材・グローバル人材の不足

差別化機会:

・技術×マーケティング:機能性×デザイン性

・製造×物流:オンデマンド生産システム

・サービス×技術:パーソナライゼーション

捜査発見3: 活動間連携の分析

横断的連携の重要性:

技術開発 ↔ マーケティング:

新素材開発とブランド価値向上の相乗効果

製造 ↔ 出荷物流:

生産計画と配送計画の統合最適化

人事 ↔ サービス:

優秀な人材による高品質サービス提供

調達 ↔ 購買物流:

戦略的調達による原材料コスト最適化

バリューチェーン分析の威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 競争優位の源泉特定 漠然とした「強み」ではなく、具体的にどの活動で競争優位を生み出しているかを特定できる。「技術力」「営業力」といった抽象的表現から、実際の価値創造メカニズムの解明が可能。

警告ファイル2: コスト構造の可視化 各活動のコスト配分を明確にすることで、コスト削減の優先順位が明確になる。全体最適の観点から、単純なコスト削減ではなく価値創造効率の向上を実現。

警告ファイル3: 業務プロセス最適化の指針 活動間の連携を分析することで、部分最適ではなく全体最適の業務プロセス設計が可能。縦割り組織の弊害を排除し、横断的な価値創造システムを構築。

警告ファイル4: アウトソーシング判断の基準 どの活動を内製化し、どの活動を外部委託すべきかの戦略的判断基準を提供。コアコンピタンスとの関連性、競争優位への貢献度から最適な事業範囲を決定。

バリューチェーン分析の限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 製造業中心の設計限界 1985年の理論であり、製造業を前提とした活動分類のため、サービス業やデジタル企業への適用に限界がある。無理な当てはめは分析精度を低下させる危険性。

警告ファイル2: 静的分析の制約 一時点での活動分析に留まり、動的な変化や時系列での価値創造プロセスを捉えきれない。特にアジャイル開発やデザイン思考など、反復的プロセスへの対応が困難。

警告ファイル3: 定量化の困難性 各活動の価値貢献度やコスト配分の正確な測定が困難な場合が多い。主観的判断に頼りがちで、分析結果の客観性に疑問が生じるリスク。

警告ファイル4: 組織境界の曖昧化 デジタル時代のエコシステム型ビジネスでは、企業境界が曖昧になり、従来のバリューチェーン概念では捉えきれない価値創造が増加。

警告ファイル5: 活動分類の硬直性 9つの活動への機械的分類に固執し、企業固有の重要活動や新しい価値創造活動を見落とす危険性。型にはめることで本質を見失うリスク。

バリューチェーン分析の進化と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: デジタル時代のバリューチェーン進化

・データ・AI活用による各活動の高度化

・IoT・センサーによるリアルタイム最適化

・プラットフォーム型ビジネスモデルへの対応

・顧客共創・オープンイノベーションの組み込み

関連証拠2: サービス業向けバリューチェーン

主活動の読み替え:

・インプット→アウトプット→デリバリー

・顧客接点・体験設計の重視

・無形資産・人的資源の価値評価

・サービス品質・顧客満足度の測定

関連証拠3: バリューネットワーク理論

チェーン(一方向)→ネットワーク(多方向)

・複数企業間の価値共創

・エコシステム全体での価値最適化

・プラットフォーム・マルチサイド市場

・ステークホルダー全体での価値分析

関連証拠4: 3C分析・4P分析との統合

[3C分析](/behind_case_files/articles/X016_3C) → バリューチェーン分析の流れ:

・Customer: 各活動の顧客価値貢献度分析

・Competitor: 競合のバリューチェーン比較

・Company: 自社の活動別競争力評価

4P分析との連携:

・Product: 技術開発・製造活動

・Price: コスト構造・価格設定活動

・Place: 出荷物流・販売チャネル活動

・Promotion: マーケティング・販売活動

関連証拠5: VRIO分析との組み合わせ

バリューチェーン → 活動の特定

VRIO分析 → 各活動の競争優位性評価

・価値創造活動の希少性・模倣困難性分析

・組織能力と活動効率の関係分析

・持続的競争優位の活動基盤特定

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

バリューチェーン分析は「企業活動を価値創造の観点で解剖する精密な手術刀」である。マイケル・ポーター教授が1985年に提唱してから約40年が経過したが、企業活動を体系的に分析し、競争優位の源泉を特定するという基本的価値は今なお色褪せない。

本調査で最も印象的だったのは、バリューチェーン分析の「全体最適思考」である。9つの活動を個別に分析するだけでなく、活動間の連携と相乗効果に注目することで、部分最適に陥りがちな組織運営を全体最適に導く力を持っている。「技術開発×マーケティング」「製造×物流」など、活動間の連携こそが真の競争優位を生み出すという洞察は、現代でも極めて有効だ。

しかし同時に、デジタル時代における「適用の限界」も明確になった。1985年の製造業中心の設計では、サービス業やプラットフォーム企業、エコシステム型ビジネスを適切に分析できない場合が多い。この問題への対処として、バリューチェーンの基本思想(価値創造プロセスの構造化)は維持しつつ、現代的ビジネスモデルに適応した進化形の活用が必要となる。

また、バリューチェーン分析は他の戦略分析手法との統合で真価を発揮することも判明した。3C分析で市場構造を把握し、VRIO分析で各活動の競争優位性を評価し、4P分析でマーケティング戦略に落とし込む。この一連の流れにより、分析から実行までの一貫した戦略立案が可能になる。

最も重要な発見は、バリューチェーン分析の真価が「活動の分類」ではなく「価値創造メカニズムの理解」にある点だ。どの活動がどのように顧客価値を生み出し、競合との差別化に貢献しているかを深く理解することで、戦略的な意思決定の質が飛躍的に向上する。

価値創造の格言: 「優れた企業とは、すべての活動を個別に最適化するのではなく、活動間の連携により全体として最大の価値を創造する企業である」

事件終了