ROI【🔏機密ファイル】 No. X024 | MECEとは何か

📅 2025-06-24

🕒 読了時間: 19 分

🏷️ MECE 🏷️ 学習 🏷️ 【🔏機密ファイル】

探偵メモ: コンサルタントやビジネス分析の現場で神聖視される「MECE」という四文字の暗号。Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの頭文字が描くこの論理思考の原則は、「漏れなく、ダブりなく」という一見単純な概念でありながら、複雑な問題を構造化し、的確な解決策を導出する強力な思考技術として君臨している。しかし多くの人が「分類すれば良い」と表面的に理解し、真の論理的構造化と洞察創出という本来の威力を発揮できていないという報告が相次いでいる。なぜ「漏れ」と「ダブり」を排除することが重要なのか、そしてこの単純な原則がビジネス分析の精度と説得力をどのように飛躍的に向上させるのか、その論理構造化メカニズムの正体を突き止めよ。

MECEとは何か - 事件概要

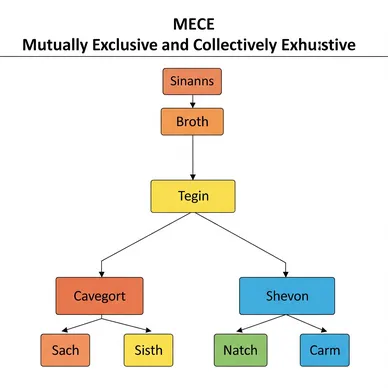

MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)、日本語では「相互排他的かつ全体網羅的」として、1960年代にマッキンゼー・アンド・カンパニーで体系化された論理思考の基本原則。情報や要素を「漏れなく(Collectively Exhaustive)」「ダブりなく(Mutually Exclusive)」分類・整理することで、複雑な問題の構造化と的確な分析を可能にする思考技術として依頼者たちの間で認識されている。しかし実際の現場では「とりあえず分類する作業」として機械的に適用されることが多く、論理的構造の理解や洞察の創出という本来の目的を見失っているケースが大半である。

捜査メモ: 漏れとダブりの排除による論理的構造化。一見当たり前だが、その背後には「全体を正確に把握し、効率的に分析する」という深い思考技術がある。なぜこの原則が重要なのか、そして単純な分類を超えた洞察創出の仕組みを解明する必要がある。

MECEの基本構造 - 証拠分析

基本証拠: MECEの二原則

Mutually Exclusive(相互排他的)

「要素間に重複・ダブりがない状態」

・各要素が独立している

・一つの事象が複数の分類に属さない

・重複による二重カウントを防止

・分析の精度向上・効率化

例:年齢による分類

✓ 良い例:10代、20代、30代、40代以上

✗ 悪い例:10代、20-30代、30代以上(30代が重複)

Collectively Exhaustive(全体網羅的)

「全体を漏れなくカバーしている状態」

・すべての要素が含まれている

・分析対象の全体を完全に網羅

・見落とし・漏れによる分析ミスを防止

・包括的な理解・判断を可能にする

例:顧客満足度による分類

✓ 良い例:満足、普通、不満足

✗ 悪い例:満足、不満足(普通の顧客が漏れている)

MECE分類の手法

切り口による分類

時間軸:過去・現在・未来

空間軸:国内・海外

主体軸:個人・法人

規模軸:大・中・小

段階軸:計画・実行・評価

プロセスによる分類

業務プロセス:調達→製造→販売→サービス

意思決定プロセス:認知→検討→決定→実行

顧客プロセス:獲得→活性化→継続→拡張

要因による分類

内部要因・外部要因

直接要因・間接要因

短期要因・長期要因

定量要因・定性要因

証拠解析: MECEの秀逸さは、思考の「抜け」と「ムダ」を同時に排除することで、限られた時間とリソースで最も効率的かつ正確な分析を可能にする点にある。単純な原則でありながら、論理思考の精度を劇的に向上させる構造が組み込まれている。

MECE実施の手順 - 捜査手法

捜査発見1: 具体的なMECE分析例(売上減少要因の分析)

事例証拠(小売業の売上減少問題):

問題:前年比売上20%減少の原因分析

MECE分類1(売上の構成要素別):

売上 = 客数 × 客単価

・客数減少:-15%

・客単価減少:-5%

→ 客数減少が主要因と特定

MECE分類2(客数減少の要因別):

客数 = 新規客数 + 既存客数

・新規客数:-30%

・既存客数:-10%

→ 新規客数減少が深刻と判明

MECE分類3(新規客数減少の要因別):

内部要因・外部要因で分類

内部要因:

・広告宣伝費30%削減

・新商品投入の遅れ

・店舗スタッフの接客品質低下

外部要因:

・競合店の新規出店(徒歩5分圏内)

・駅前再開発による人流変化

・コロナ後の消費行動変化

MECE分類4(改善可能性別):

即効性・中期・長期で分類

即効性(1ヶ月以内):

・広告宣伝の強化

・接客研修の実施

・価格見直し・プロモーション

中期(3-6ヶ月):

・新商品・サービス開発

・店舗レイアウト改善

・デジタル化・EC強化

長期(1年以上):

・立地戦略の見直し

・ビジネスモデル変革

・ブランド再構築

捜査発見2: 戦略検討でのMECE活用例

事例証拠(新規事業参入戦略):

問題:どの新規事業分野に参入すべきか

MECE分類1(事業機会の全体俯瞰):

既存市場・新市場 × 既存商品・新商品

・既存市場×既存商品:市場浸透戦略

・既存市場×新商品:商品開発戦略

・新市場×既存商品:市場開拓戦略

・新市場×新商品:多角化戦略

MECE分類2(多角化戦略の詳細分析):

関連多角化・非関連多角化

関連多角化:

・技術関連:AI・IoT分野

・市場関連:隣接業界

・バリューチェーン関連:上下流統合

非関連多角化:

・成長分野:ヘルスケア・環境

・安定分野:インフラ・公共

・収益分野:不動産・金融

MECE分類3(参入方法別):

自社開発・M&A・提携

自社開発:

・メリット:完全コントロール、コア技術蓄積

・デメリット:時間・リスク大

M&A:

・メリット:スピード、既存顧客・技術獲得

・デメリット:高コスト、統合リスク

提携:

・メリット:低リスク、相互補完

・デメリット:コントロール限定、利益配分

捜査発見3: MECE適用のプロセス

Step 1: 分析目的・範囲の明確化

・何を分析するのか(分析対象)

・なぜ分析するのか(分析目的)

・どこまで分析するのか(分析範囲)

Step 2: 適切な切り口の選択

・分析目的に適した分類軸の選定

・複数の切り口の検討・比較

・最も洞察に繋がる切り口の決定

Step 3: 要素の洗い出し・分類

・ブレインストーミング的な要素抽出

・選択した切り口による分類

・漏れ・ダブりのチェック・修正

Step 4: 各要素の詳細分析

・分類された各要素の深掘り分析

・要素間の関係性・優先順位の検討

・定量的データによる裏付け

Step 5: 洞察・結論の導出

・分析結果からの気づき・洞察抽出

・アクション・推奨事項の策定

・ステークホルダーへの報告・共有

MECEの威力 - 隠された真実

警告ファイル1: 思考の抜け漏れ防止 複雑な問題に直面した際の「見落とし」を体系的に防止。全体を構造化して把握することで、重要な要素や観点を見逃すリスクを大幅に軽減し、包括的な分析を可能にする。

警告ファイル2: 分析効率の飛躍的向上 重複する分析作業を排除し、限られた時間とリソースで最大の分析効果を実現。「既に分析済み」「別の切り口で分析済み」という無駄を防ぎ、効率的な問題解決を促進。

警告ファイル3: 論理的説得力の強化 MECEに基づく分析結果は論理的整合性が高く、ステークホルダーへの説明・説得において強力な武器となる。「なぜその結論に至ったのか」の論理的根拠を明確に示すことが可能。

警告ファイル4: チーム内での共通理解促進 分析の枠組みをMECEで統一することで、チームメンバー間での認識のズレを防止。同じ土俵での議論を可能にし、建設的な意見交換と意思決定を促進。

MECEの限界と注意点 - 潜在的危険

警告ファイル1: 機械的分類の罠 最も頻発する問題。MECEの形式を満たすことが目的となり、本来の分析目的や洞察創出を見失うケース。分類すること自体に満足し、「なぜその切り口が重要なのか」を考えない危険性。

警告ファイル2: 切り口選択の恣意性 分析者の主観や経験により切り口が偏る可能性。同じ問題でも異なる切り口により全く違う結論に至るリスク。複数の切り口による検証や、客観的な基準による切り口選択が重要。

警告ファイル3: 過度な細分化 完璧なMECEを追求するあまり、必要以上に細かく分類し、分析が複雑化・非効率化するケース。分析目的に応じた適切な粒度での分類が必要。

警告ファイル4: 動的変化への対応不足 一時点でのMECE分類に固執し、時間経過や環境変化による分類の妥当性変化を見落とす危険性。継続的な見直しと更新が不可欠。

警告ファイル5: 定性要素の軽視 数値化・分類しやすい要素に偏重し、重要だが分類困難な定性的要素を軽視するリスク。特に人間の感情・文化・価値観等の要素が見落とされがち。

MECEの応用と関連手法 - 関連事件ファイル

関連証拠1: ロジックツリーとの統合

MECE → ロジックツリーの基盤:

・各階層でのMECE分解

・問題の構造化・原因特定

・解決策の体系的整理

・論理的な思考プロセスの可視化

関連証拠2: 既存フレームワークでのMECE活用

3C分析:Customer・Competitor・Company

4P分析:Product・Price・Place・Promotion

SWOT分析:Strengths・Weaknesses・Opportunities・Threats

PEST分析:Political・Economic・Social・Technological

各フレームワークがMECEの原則に基づいて設計

関連証拠3: 5W1H・5 Whysとの連携

5W1H:Who・What・When・Where・Why・How

5 Whys:Why1→Why2→Why3→Why4→Why5

MECEの原則で各質問・分析レベルを構造化

漏れのない問題分析・解決策検討

関連証拠4: データ分析・統計との組み合わせ

・セグメンテーション分析でのMECE分類

・回帰分析での変数選択

・因子分析での要因整理

・クラスター分析での群分け

関連証拠5: プレゼンテーション・資料作成での活用

・資料構成のMECE設計

・論点整理・メッセージ構造化

・聞き手にとって理解しやすい情報整理

・説得力のある論理展開

結論 - 捜査総括

捜査官最終報告:

MECEは「論理思考の基盤を支える根本原理」である。Mutually Exclusive(相互排他的)とCollectively Exhaustive(全体網羅的)という一見シンプルな二つの原則は、複雑な問題を正確に構造化し、効率的な分析と的確な洞察を可能にする強力な思考技術として機能している。

本調査で最も印象的だったのは、MECEの「普遍性」である。あらゆるビジネス分析フレームワーク(3C分析、4P分析、SWOT分析、PEST分析等)の基盤として機能し、5W1Hや5 Whysなどの思考手法においても構造化の原理として活用されている。これは偶然ではなく、人間の認知能力に最適化された情報整理の基本法則だからである。

また、MECEの真価が「分類すること」ではなく「洞察を生み出すこと」にある点も重要な発見だった。漏れとダブりを排除することで、問題の全体像を正確に把握し、見落としがちな重要要素を発見し、効率的な解決策を導出する。これは単なる整理術を超えた、創造的思考を支援するシステムである。

しかし同時に、多くの人が陥りがちな「機械的分類の罠」も浮き彫りになった。MECEの形式を満たすことに満足し、なぜその切り口が重要なのか、そこから何を学ぶべきなのかという本質的な思考を怠るケースが頻発している。MECEは手段であって目的ではない。重要なのは、この原則を使って何を明らかにし、どのような価値を創造するかである。

デジタル時代における進化の可能性も大きい。AI・機械学習による自動分類、ビッグデータ分析でのセグメンテーション、リアルタイムデータによる動的MECE分類など、従来の手作業による分類を大幅に高度化・効率化する技術が登場している。

最も重要な発見は、MECEが「分析ツール」を超えて「思考習慣」として機能する点だ。日常的にMECEの原則を意識することで、物事を構造的に捉える思考力、漏れのない包括的な視点、効率的な問題解決能力が自然に身につく。これは一時的なスキル習得ではなく、生涯にわたって価値を生み出し続ける思考資産の構築なのである。

論理思考の格言: 「優れた分析とは、複雑な現実を漏れなくダブりなく整理し、そこから本質的な洞察と実行可能な解決策を導出することである」

事件終了

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます