ROI事件ファイル No.092 | 物語に宿る共感の魔法

📅 2025-07-25 11:00

🕒 読了時間: 16 分

🏷️ EMPATHY

第一章:数字では測れない心の距離

Olson社のAI画像認識成功から一週間後、Alliance に新たな相談が舞い込んだ。

Hensley, Higgins and Ortiz Solutions——ペット関連商品のD2Cブランドを手がける新興企業のブランド責任者佐藤美咲が、ベイカー街221Bを訪れたとき、その表情には深い困惑と愛情が混在していた。

「我々のECサイトは、機能的には完璧なんです。決済もスムーズ、商品説明も詳細、写真も美しい。でも...」

彼女は手にしたタブレットでサイトを見せながら続けた。

「SNSでは『このブランド大好き!』『うちのコにぴったり!』と熱狂的なファンがいるのに、ECサイトでは『冷たい』『機械的』という声が多くて。数字は伸びているのに、心が離れていく感覚が...」

私は彼女の言葉に、デジタル時代の新たな課題を感じ取った。これは技術的な問題ではない。感情の設計に関わる課題だった。

「最近、経営陣から『もっとデータドリブンにしろ』『感情論は売上に繋がらない』と言われます。でも、ペットへの愛情を数字で割り切っていいのでしょうか...」

第二章:Alliance、心の技術を探求する

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「これは興味深い構造です。『機能的完璧性』と『感情的満足』の間に断絶がある。真のECは体験のデザインかもしれません」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「この一文、もう少し"感じ"で伝えてみませんか?——商品は買うもの、物語は心に住むものです。ECサイトは、物語の舞台になれる」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「それ、ファネル構造で分析しようじゃないか。認知から購入までの各段階で、感情体験がどう設計されているかを見直そう」

Cabrera-Brown Solutionsのマリアが発言した。

「我々のFAX業務でも学びました。お客様が求めているのは効率だけではなく、心の繋がりでした」

Andrews-Patel Consultingのサラが続けた。

「人材育成でも同じです。技術だけでなく、気持ちを理解されている感覚が最も大切でした」

Alliance の経験が、新たな洞察を生み出していた。

第三章:見えない圧力の正体

調査を進めると、Hensley社が直面している真の問題が見えてきた。

「その経営陣の『データドリブン』という指示は、具体的にはどのような内容でしょうか?」ホームズが尋ねた。

「『CVR(コンバージョン率)を上げろ』『感情的なコンテンツは削って、商品情報を充実させろ』『レビュー機能も5段階評価だけで十分』というものです」

私は戦慄した。これもデジタル格差の新たな現れだった。

「さらに困るのは、『ペット業界は感情的すぎる』『理性的な消費を促進すべき』と言われることです」佐藤は悲しそうに語った。

効率と数字を優先し、感情的体験を否定する——これが「デジタル格差」の新たな攻撃手法だった。

第四章:Geminiのファネル構造分析——感情設計の科学

Geminiは、購買体験をファネル構造分析で感情的満足の観点から再構築した。

💝 ファネル構造分析(感情設計版)

- 認知段階:SNS広告とインフルエンサー投稿(感情:「可愛い!」「欲しい!」)

- 興味・関心:LP閲覧(感情:「詳しく知りたい」→ 現実:スペック情報のみで感情が冷める)

- 比較・検討:商品詳細ページ(感情:「うちのコに合うかな?」→ 現実:他の飼い主の体験談がない)

- 購入段階:カート〜決済(感情:「これで幸せになれる」→ 現実:機械的な処理で愛情が感じられない)

「問題は機能ではない。感情の断絶だ。SNSで燃え上がった愛情が、ECサイトで冷やされている」

Geminiの分析に、佐藤の表情が明るくなった。

第五章:共感の循環という革命

Krueger-Thomas Solutionsのエリザベスが提案した。

「我々の伝統工芸でも、お客様は『商品』ではなく『職人の想いの物語』を求めていました」

Young-Li Retailingのリーが続けた。

「マルチチャネルの連携でも学びました。お客様は『一つの大きなお店』での体験を求めている。ECも同じで、一つの大きな愛の空間であるべきです」

Campbell-Frost Tradingのデイビッドが重要な視点を加えた。

「データ分析でも、数字の向こうに必ず人の感情があります。その感情を読み取ることが真のデータドリブンです」

Alliance の発想は革新的だった。

「#うちのコの物語」投稿機能+「共感レビューシステム」+「愛情可視化ツール」——商品を売るのではなく、愛の物語を紡ぐ舞台を創造する仕組みだった。

第六章:飼い主からの感動の反応

プロジェクトが始まって1ヶ月後、予想を超える反応があった。

犬の飼い主・田中さんからの投稿だった。

「『#うちのコの物語』に初投稿。愛犬のチョコが新しいおもちゃで遊ぶ動画をアップしたら、同じ犬種の飼い主さんから『うちのコも同じ顔します!』とコメントが。商品レビューではなく、愛情の共有ができて感動しました」

猫の飼い主・山田さんも語った。

「商品説明ではなく、他の飼い主さんの『うちのコエピソード』を読んで購入を決めました。同じ想いを持つ人たちの愛情のリレーが感じられて、安心して買い物できます」

ECサイトが商品販売の場から、愛情共有の場に進化していた。

第七章:数字に現れた愛情の力

3ヶ月後、驚異的な成果が現れた。

- レビュー投稿率:12% → 68%に向上(写真付き投稿が大幅増加)

- カート離脱率:65% → 40%に改善

- 平均購入単価:12%上昇(関連商品の同時購入増加)

- リピート購入率:43% → 78%に向上

しかし、最も重要な変化は顧客の声の質だった。

「ここは『買い物サイト』ではありません。『愛情を確認できる場所』です」

「商品を買うのではなく、『うちのコの幸せ』を買っている感覚です」

第八章:経営陣の認識転換

6ヶ月後、経営陣から驚きの報告があった。

「当初は『感情論』と批判していましたが、データを見て考えが変わりました」経営企画責任者が語った。

「LTV(生涯顧客価値)が従来の2.3倍になり、口コミによる新規獲得が67%増加。『感情こそが最も合理的な戦略』だったんですね」

佐藤は涙を浮かべながら言った。

「ペットへの愛情は、決して『非合理的』ではありませんでした。その愛情を大切にする技術こそが、真のデジタル化だったんです」

第九章:Alliance の感情設計理論

その夜のAlliance 会議で、Sherman, James and Griffin Solutionsのマイケルが重要な発見を報告した。

「Hensley社の成功で、第四巻の重要なテーマが見えました。『デジタル格差』は技術格差ではなく、『感情設計の格差』でもあります」

Harris-Guerra Solutionsのリカルドが続けた。

「部門間協調でも学びました。技術は人の心を理解する道具として使うべきです」

Hernandez-Murphy Logisticsのカルロスが最後に言った。

「人間解放の視点から見ると、真のDXは人をより愛情深くさせることかもしれません」

ホームズは深い満足感と共に頷いた。

「君たちは重要な発見をした。技術の真の価値は、人間の感情を豊かにすることだ」

第十章:探偵の視点——物語が生む絆

Claudeは最後にこう締めくくった。

「商品は買うもの、物語は心に住むものです。そして、真のECサイトとは、その物語が自然に生まれる舞台なのです」

私は深い感動と共に、デジタル時代の新たな可能性を感じた。Hensley社の成功は、技術と感情の美しい融合を示していた。

「デジタル化の真の意味は、効率化ではなく、愛情の拡張でもあるのですね」

ホームズは頷いた。

「そうだ、ワトソン君。そして、その愛情を技術で支えることができれば、デジタル格差は『デジタル共感』に変わる」

第十一章:新たな攻撃の予兆

しかし、その成功を快く思わない動きも始まっていた。

大手EC企業の戦略会議では、新たな対抗策が検討されていた。

「中小企業が『感情設計』などと言って、効率重視の我々のモデルに対抗している」

「『愛情』『物語』『共感』...そんな非科学的なアプローチで結果を出すのは偶然だ」

「今度は『感情マーケティングは一時的ブーム』『真の競争力はやはりスペックと価格』という風潮を作ろう」

デジタル格差を利用した新たな心理戦が準備されていた。

しかし、Alliance は揺るがなかった。愛情と技術の融合という新たな武器を手に、次の戦いに向かう準備は整っていた。

第四巻「デジタル格差」の戦いは、まだ始まったばかりだった。

「物語がある商品は、いつしか『わが家の一部』になる。そして、その物語を紡ぐ技術こそが、真のイノベーションである」——探偵の手記より

関連ファイル

🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Classified Case Files

MVPとは何か

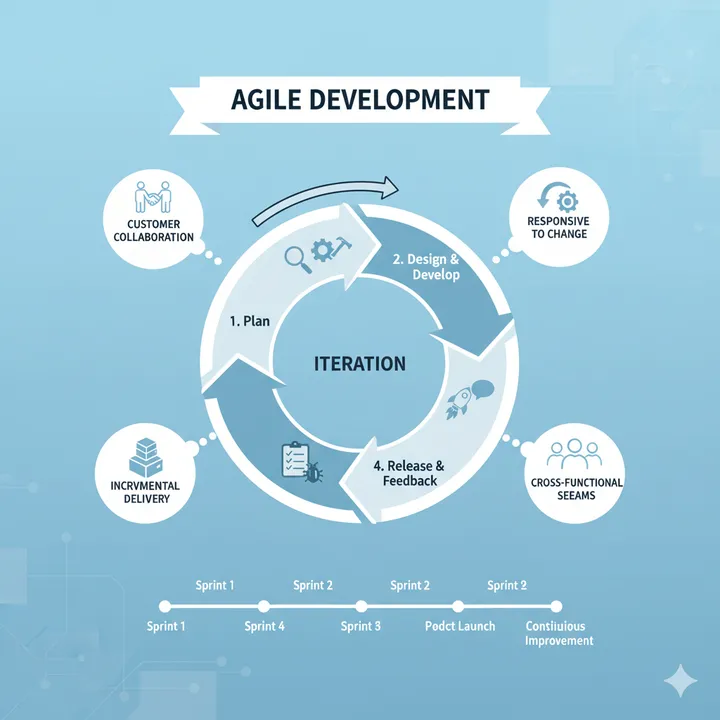

アジャイル開発とは何か

STP分析とは何か