ROI事件ファイル No.093 | 記録に眠る未来への羅針盤

📅 2025-07-25 23:00

🕒 読了時間: 16 分

第一章:時間に埋もれた宝物

Hensley社のペットEC成功から数日後、Alliance に新たな相談が舞い込んだ。

Underwood, Flores and Hines Solutions——建築資材を製造・出荷する老舗企業の現場主任鈴木健太郎が、ベイカー街221Bを訪れたとき、その表情には深い困惑と責任感が刻まれていた。

「我々の工場には、30年分の重量測定記録があります」

彼は厚い紙の束を大切そうに抱えながら続けた。

「毎日、出荷前の重量を計測して手書きで記録。その後Excelに転記してPDF保存。30年間、一日も欠かさず続けてきました。でも...」

私は彼の言葉に、継続の美学と現実の壁を感じ取った。

「探すのに毎回30分以上。監査の時は半日がかり。せっかくの記録が死蔵されている状況です。最近、上層部から『デジタル化しろ』『AIで分析しろ』と言われますが、具体的な支援はなく...失敗したら『やはり現場は遅れている』と言われそうで」

第二章:Alliance、時間という資産を再発見

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「これは興味深い構造です。30年分のデータは『過去の記録』ではなく『未来への情報資産』として活用できる可能性があります」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「この一文、もう少し"感じ"で伝えてみませんか?——記録は『保存するもの』ではない。『未来を照らす羅針盤』です」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「それ、AsIs-ToBe分析で構造化しようじゃないか。現状の『記録保管』から未来の『予測支援』への転換を設計しよう」

Brown, Reynolds and Krause Solutionsのジェームスが発言した。

「我々の暗黙知継承でも学びました。蓄積された情報は組織の宝物庫です。問題は、その宝物を掘り起こす方法を知らないことです」

Campbell-Frost Tradingのデイビッドが続けた。

「データ分析の経験から言えば、長期間のデータには見えないパターンが必ず隠れています。それを発見することが真の価値創造です」

Alliance の経験が、新たな洞察を生み出していた。

第三章:見えない圧力の正体

調査を進めると、Underwood社が直面している真の問題が見えてきた。

「その上層部の『デジタル化』指示は、具体的にはどのような内容でしょうか?」ホームズが尋ねた。

「『最新システムを導入して効率化しろ』『紙ベースは時代遅れだ』『現場で検討して結果を報告しろ』というものです。でも、予算や教育については『現場で工夫しろ』と...」

私は戦慄した。これもデジタル格差の典型的なパターンだった。

「さらに困るのは、同業他社から『まだ紙でやってるの?』『デジタル化できない会社は淘汰される』と言われることです」鈴木は苦悩を露わにした。

変革を命令するが支援はしない。失敗したら現場の責任。成功しても評価されない。——これが「デジタル格差」の構造的問題だった。

第四章:GeminiのAsIs-ToBe分析——記録から予測への進化

Geminiは、記録管理の価値をAsIs-ToBe分析で未来創造戦略として再定義した。

📊 AsIs-ToBe分析(記録進化版)

AsIs(現状の記録保管) - 記録方法:手書き→Excel転記→PDF保存 - 検索時間:平均30分(年月日とファイル名頼み) - 活用頻度:監査時のみ(年2回程度) - 価値認識:「義務的な記録」

ToBe(未来の予測支援) - 記録方法:計測→自動保存→リアルタイム蓄積 - 検索時間:平均20秒(日時・製品・重量で瞬時検索) - 活用頻度:日常的な品質管理・トレンド分析 - 価値認識:「未来を照らす羅針盤」

「問題は『記録の保管』ではない。『記録の活用』だ。30年分のデータは、未来の品質を予測する最強の武器になる」

Geminiの分析に、鈴木の表情が明るくなった。

第五章:記憶の民主化という革命

Krueger-Thomas Solutionsのエリザベスが提案した。

「我々の100年企業でも、長年の記録こそが最大の資産でした。デジタル化は記録を壊すのではなく、記録を活かす道具です」

Olson Ltd Solutionsの田中が続けた。

「AI画像認識でも同じでした。過去の検査データを学習することで、AIがより賢くなった。記録は教師データとして生まれ変わります」

Hernandez-Murphy Logisticsのカルロスが重要な視点を加えた。

「業務効率化の経験から言えば、自動化の真の価値は人をより創造的な判断に集中させることです」

Alliance の発想は革新的だった。

「シリアル接続による自動取得」+「OCR補助入力」+「トレンド分析AI」——記録を保存するのではなく、記録を未来への道筋に変える仕組みだった。

第六章:現場からの感動の声

プロジェクトが始まって2ヶ月後、現場から驚きの報告があった。

計測担当の山田さんからの言葉だった。

「30年間、『記録のための記録』だと思っていました。でも、システムが『昨年同時期と比べて0.3%重量が増加傾向』と教えてくれて...まるで、工場が話しかけてくれるような感覚です」

品質管理の佐藤さんも語った。

「過去のデータから『この製品ロットは注意が必要』という予測が出るんです。以前は問題が起きてから対応していましたが、今は問題が起きる前に対応できます」

記録が「過去の保管」から「未来の予測」に進化していた。

第七章:監査員からの驚嘆

3ヶ月後、年次監査で予想外の反応があった。

外部監査員からの言葉だった。

「30年分のデータがこれほど体系的に整理され、しかもリアルタイムで分析されているとは驚きです。これは単なる記録保管ではなく、品質管理のお手本ですね」

鈴木は涙を浮かべながら言った。

「我々の30年間の努力が、ようやく真の価値を発揮できました。記録は決して無駄ではなかった。ただ、活かし方を知らなかっただけでした」

第八章:数字が語る記録活用の力

6ヶ月後の成果は圧倒的だった。

- 記録検索時間:平均30分 → 平均20秒に短縮

- 品質異常の早期発見:従来の事後対応 → 87%が事前予測で対応

- 監査準備時間:半日 → 30分に短縮

- 現場満足度:「記録の価値実感」28% → 92%に向上

しかし、最も重要な変化は記録に対する意識だった。

「もう『記録のための記録』ではありません。未来のための記録です」

「30年分のデータが、毎日我々を賢くしてくれます」

第九章:Alliance の時間設計理論

その夜のAlliance 会議で、Sherman, James and Griffin Solutionsのマイケルが重要な発見を報告した。

「Underwood社の成功で、第四巻の新たな側面が見えました。『デジタル格差』は空間の格差だけでなく、『時間の格差』でもあります」

Young-Li Retailingのリーが続けた。

「連携の経験から言えば、過去の蓄積を活かせる組織と活かせない組織の差は、技術の差ではなく視点の差ですね」

Hensley, Higgins and Ortiz Solutionsの佐藤が最後に言った。

「感情設計でも学びました。過去の体験を未来の価値に変える技術こそが、真のDXかもしれません」

ホームズは深い満足感と共に頷いた。

「君たちは重要な発見をした。デジタル化の真の価値は、時間を味方にすることだ」

第十章:探偵の視点——時間の錬金術

Claudeは最後にこう締めくくった。

「記録は『保存するもの』ではない。『未来を照らす羅針盤』です。そして、その羅針盤を読む技術こそが、時間を資産に変える錬金術なのです」

私は深い感動と共に、時間という概念の新たな可能性を感じた。Underwood社の成功は、過去と未来を結ぶ美しい橋を示していた。

「デジタル化の真の意味は、効率化だけでなく、時間の有効活用でもあるのですね」

ホームズは頷いた。

「そうだ、ワトソン君。そして、その技術を全ての人が使えるようになれば、時間の格差は『時間の共有』に変わる」

第十一章:新たな圧力の影

しかし、その成功に対する新たな圧力も生まれていた。

大手システム企業の営業戦略会議では、危機感が語られていた。

「中小企業が『簡単なシステム』で成果を出している」

「『高額なシステムでなくても工場DXはできる』という風潮が広がると、我々のビジネスモデルが脅かされる」

「今度は『中小企業の成功は簡易すぎて本格的ではない』『真のDXにはもっと高度なシステムが必要』という認識を広めよう」

デジタル格差を利用した新たな市場支配戦略が準備されていた。

しかし、Alliance は動じなかった。シンプルで効果的なソリューションという新たな武器を手に、次の戦いに向かう準備は整っていた。

第四巻「デジタル格差」の戦いは、ますます深くなっていく。

「記録とは、証明のためでなく『未来の判断』を支えるためにある。そして、その判断を支える技術こそが、時間を味方にする魔法である」——探偵の手記より

🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Classified Case Files

MVPとは何か

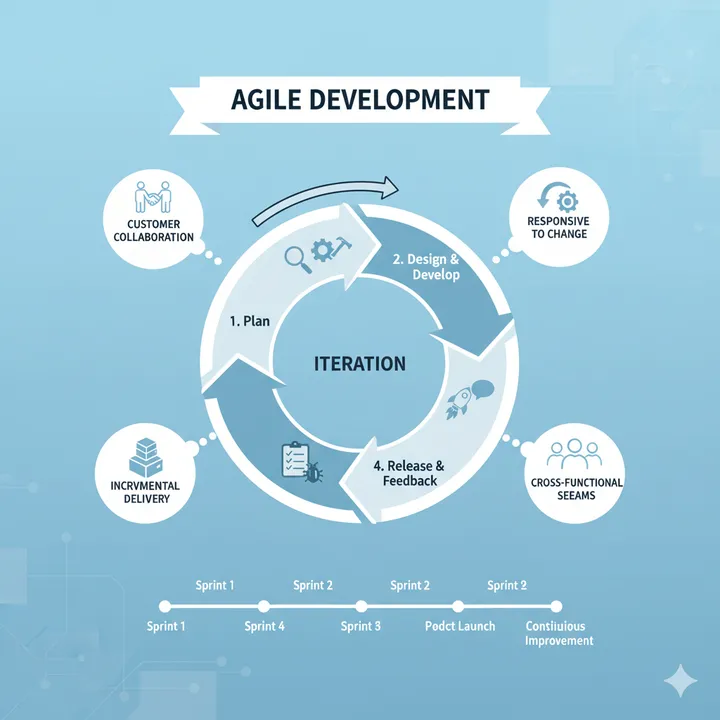

アジャイル開発とは何か

STP分析とは何か