ROI事件ファイル No.218|『東欧通信企業の失われた声』

📅 2025-09-26 11:00

🕒 読了時間: 23 分

🏷️ 5WHYS

第一章:頻発する障害――成長の陰に潜む不安定

CloudSync Solutions のNPS改善事件が解決した数日後、今度は東欧から深刻なインフラ企業の相談が届いた。

「探偵、我々の通信サービスで障害が頻発しており、顧客離反が止まりません。技術的には問題ないはずなのに、なぜかトラブルが繰り返されるのです」

EuroComm Networks のCTO、ペトル・ノヴァークは困惑を隠せずにベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、過去6ヶ月間のシステム障害レポートと顧客解約データが握られていた。

「我々は東欧全域で通信インフラサービスを提供する企業です。5G展開とデジタル化需要により事業は急拡大していますが、サービス品質の問題で顧客を失い続けています」

EuroComm Networks の事業概要: - サービスエリア:東欧8ヶ国・主要都市120都市 - 顧客数:企業顧客2,800社、個人顧客180万人 - 年間売上:1,200億円(前年比+35%成長) - インフラ投資:過去3年で450億円 - 従業員数:3,200名

数字は確かに急成長している通信企業を示していた。しかし、ペトルの表情には深刻な懸念が刻まれていた。

「問題は、最新の設備投資を行い、技術的には業界最高水準のインフラを整備しているにも関わらず、システム障害が月に15-20回も発生していることです」

過去6ヶ月のサービス障害状況: - 大規模障害:月間3-4回(サービス停止30分以上) - 中規模障害:月間8-10回(特定地域での不具合) - 小規模障害:月間15-20回(個別顧客への影響) - 顧客解約率:月間4.2%(業界平均1.8%の2倍以上)

「最も困惑しているのは、同じような障害が繰り返し発生していることです。対策を講じているはずなのに、なぜか根本的な解決に至りません」

第二章:見えない根っこ――表面的な対策の限界

「ペトルさん、障害が発生した際の対応プロセスについて詳しく教えてください」

ホームズが静かに尋ねた。

ペトルは障害対応マニュアルを取り出しながら答えた。

「我々は標準的な障害対応プロセスを構築しています。障害発生→原因調査→応急措置→根本対策→再発防止という流れです」

典型的な障害対応事例:

事例1:首都プラハでの通信障害(3月15日) - 障害内容:市内中心部で3時間の通信断絶 - 影響顧客:企業120社、個人8,500人 - 即座対応:バックアップ回線への切り替え(45分で復旧) - 原因調査:主要ルーターの過負荷が原因と判明 - 対策:ルーター増設とトラフィック分散設定

事例2:同じプラハでの再発障害(4月22日) - 障害内容:同じ市内中心部で再度2時間の通信断絶 - 影響顧客:企業85社、個人6,200人 - 原因:「別の」ルーターの過負荷 - 対策:「さらに」ルーター増設

事例3:同じプラハでの三度目の障害(5月30日) - 障害内容:同じエリアで1.5時間の通信断絶 - 影響顧客:企業95社、個人7,100人 - 原因:「新設した」ルーターの設定ミス - 対策:設定見直しとチェック体制強化

私は再発パターンに注目した。

「同じ地域で類似の障害が3回も発生していますね。技術的な対策は実施されているのに、なぜ繰り返されるのでしょうか?」

ペトルは困惑した表情で答えた。

「それが問題なのです。毎回『原因』は特定できて、『対策』も実施しているのですが、結果として同じような問題が再発してしまいます」

他の地域でも類似パターンが発生: - ワルシャワ:過去4ヶ月で5回の類似障害 - ブダペスト:過去3ヶ月で4回の類似障害 - ブカレスト:過去5ヶ月で6回の類似障害

「我々は『症状』に対処していますが、『病気の根っこ』に届いていないのかもしれません」

最も深刻な顧客からのフィードバック:

「技術的な説明は理解できるが、同じ問題が繰り返されるのは信頼性の問題だ」(大手製造業・IT責任者)

「個別の障害よりも、なぜ予防できないのかが疑問」(金融機関・システム部長)

「EuroCommは技術は優秀だが、運用管理に問題があるのでは?」(政府機関・調達担当者)

「顧客からは『技術的な問題』ではなく『管理の問題』として見られているようです」

第三章:5Whysが導いた答え――根本原因への探求

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「"なぜ"を繰り返すと、真実の層にたどり着ける。表層に隠された本質が浮かび上がる」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「物語の真相は常に深いところにある。5回の問いは推理小説の伏線回収に似ている」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「問題の根因を掘り下げなければ、対策は砂上の楼閣となる」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「5Whys分析」のフレームワークを展開した。

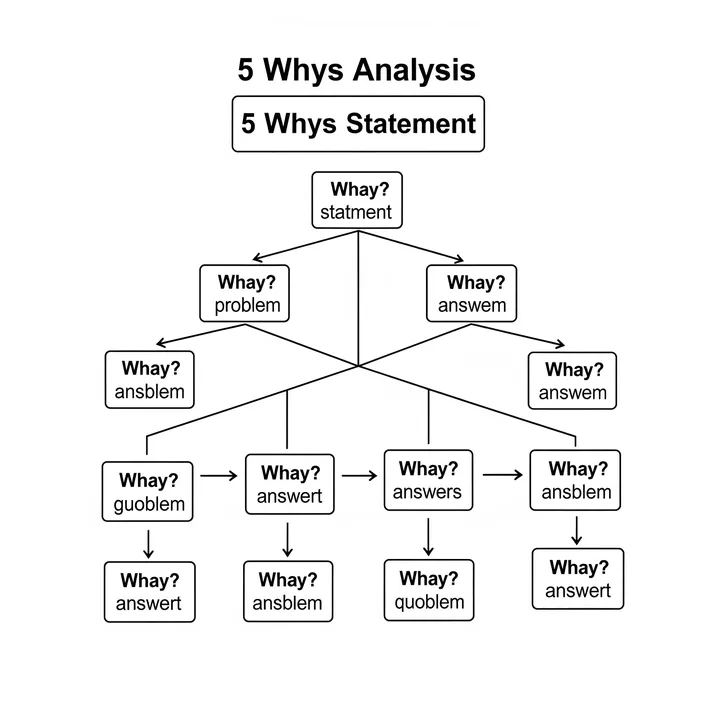

5Whys分析の手法: 1. 問題事象の明確な定義 2. 「なぜその問題が起きたのか?」を5回繰り返す 3. 各層での真の原因を特定 4. 根本原因に対する対策を立案

「ペトルさん、プラハの繰り返し障害を5Whysで詳細に分析してみましょう」

プラハ障害の5Whys分析:

問題:プラハ中心部で同様の通信障害が3回発生

1st Why:なぜ同じ地域で障害が繰り返されるのか? → 回答:ルーターの過負荷が繰り返し発生するから

2nd Why:なぜルーターの過負荷が繰り返し発生するのか? → 回答:トラフィック予測が不正確で、設備容量が不足するから

3rd Why:なぜトラフィック予測が不正確なのか? → 回答:現場からの負荷状況報告が本部に正確に届いていないから

4th Why:なぜ現場からの報告が正確に届かないのか? → 回答:現場スタッフが「問題を報告すると評価が下がる」と感じているから

5th Why:なぜ現場スタッフは問題報告を躊躇するのか? → 回答:会社の文化として「障害ゼロ」が至上命題で、問題報告者が責任を問われる風土があるから

Claude が衝撃的な発見を報告した。

「これは技術的問題ではありません。組織文化の問題です。現場の声が上に届かない構造が、技術的問題を引き起こしています」

他の障害も5Whys分析した結果:

ワルシャワ障害の根本原因: - 表面的原因:設備メンテナンス不備 - 根本原因:メンテナンス担当者が「設備の異常音」を3週間前から認識していたが、報告していなかった - 理由:「まだ動いているので問題ない」と判断、報告すると「過度に神経質」と評価される不安

ブダペスト障害の根本原因: - 表面的原因:ソフトウェアアップデートの不具合 - 根本原因:現場技術者がアップデート前に「リスクがある」と感じていたが、スケジュール優先で実行 - 理由:スケジュール遅延を報告すると「計画性がない」と評価される文化

ブカレスト障害の根本原因: - 表面的原因:電源系統のトラブル - 根本原因:電気技術者が1ヶ月前から電圧の微細な変動を観測していたが、未報告 - 理由:「まだ基準値内」であり、報告すると「大げさ」と思われる懸念

共通する根本原因の発見: 「現場の懸念や早期警告が組織上層部に届かない文化」

組織文化の問題構造: 1. 完璧主義の圧力:障害ゼロが絶対的要求 2. 報告者への責任追及:問題報告者が「問題を起こした人」として扱われる 3. 予防より事後対応の評価:問題が起きてから解決する人が評価される 4. 現場軽視の意思決定:本部が現場の状況を理解せずに判断 5. 失敗を許容しない文化:小さな問題の報告が「無能の証拠」とされる

第四章:届かなかった声――沈黙する現場の実態

詳細な現場調査と従業員ヒアリングを実施した結果、EuroComm Networks の根本的な組織問題が明確になった。

現場スタッフへの匿名ヒアリング結果:

技術者A(プラハ拠点、経験8年): 「ルーターの負荷が高くなってきているのは2ヶ月前から気づいていました。でも、『まだ正常範囲内』なので報告していませんでした。過去に似たような報告をしたら、『神経質すぎる』と言われたことがあります」

保守担当B(ワルシャワ拠点、経験12年): 「設備の異常音は確実に聞こえていました。でも、まだ動いているし、報告すると『大きな問題になる』ので、もう少し様子を見ようと思っていました。結果として大きな障害になってしまいました」

技術マネージャーC(ブダペスト拠点、経験15年): 「アップデートにリスクがあることは分かっていました。でも、本部からの指示は『スケジュール厳守』だったので、リスクを報告しても『言い訳』と思われると感じました」

現場の声が届かない構造的問題:

報告に対する心理的障壁: - 小さな問題の報告→「心配しすぎ」「神経質」の評価 - リスクの指摘→「消極的」「協力的でない」の印象 - 予防的提案→「余計なコスト」として却下される - 早期警告→「問題を作っている人」として認識

評価制度の逆インセンティブ: - 障害ゼロ期間の長さで評価(予防は評価されない) - 障害発生時の迅速対応で評価(予防より事後対応重視) - コスト削減で評価(予防投資は「無駄」として扱われる) - スケジュール厳守で評価(安全性より効率性優先)

コミュニケーション構造の問題: - 現場→本部の報告ルートが複雑(5段階の承認) - 「悪いニュース」を伝えたがらない中間管理職 - 本部役員の現場理解不足 - 技術的懸念の経営的意味の翻訳不足

競合他社との比較:

優秀な競合A社(障害率1/5以下): - 「Good Catch」制度:小さな問題発見を評価 - 現場からの直接報告ルート(CEO直通ホットライン) - 予防投資の積極的承認 - 失敗許容文化(「完璧な予防は不可能」が前提)

EuroComm との決定的差異: - 予防 vs 事後対応 - 現場重視 vs 本部主導 - 失敗許容 vs 完璧主義 - 早期発見奨励 vs 問題隠蔽傾向

ペトルは愕然とした。

「我々は技術的な問題だと思っていましたが、実際は現場の声を聞けていない組織の問題だったのですね」

第五章:探偵の5Whys分析――根因を追う推理

ホームズが総合分析をまとめた。

「ペトルさん、5Whysの本質は『表面的な症状から根本的な原因への深掘り』です。技術的問題の多くは、実は組織的問題に起因しているのです」

5Whys分析による組織文化改革プラン:

根本原因への対策:現場の声を生かす組織文化構築

Phase 1:心理的安全性の確保(3ヶ月)

報告奨励制度の導入: - 「Good Catch Award」:小さな問題発見を評価 - 早期警告報告の積極的奨励 - 報告者の匿名性保護 - 予防的問題提起の評価制度

責任追及文化の変革: - 「問題は改善の機会」という価値観の浸透 - 報告者を責めない「No Blame Culture」の確立 - 失敗から学習する仕組みの構築 - 経営陣による文化変革のコミットメント

Phase 2:コミュニケーション構造の改革(2ヶ月)

現場の声を届ける仕組み: - 現場からCTOへの直接報告ルート - 週次の現場ラウンド(経営陣が現場訪問) - 技術的懸念の経営インパクト可視化 - 現場提案の迅速な検討・承認プロセス

情報共有システムの構築: - 全拠点の問題・対策情報の共有 - 類似問題の横展開防止システム - 現場知識のデータベース化 - ベストプラクティスの標準化

Phase 3:予防重視の組織運営(継続)

評価制度の転換: - 障害予防実績の評価 - 早期発見・報告の評価 - 予防投資提案の評価 - 長期的安定性の重視

継続的改善文化: - 5Whys分析の定期実施 - 根本原因の継続追跡 - 予防効果の測定・評価 - 組織学習の仕組み化

実装スケジュール: - Month 1:文化変革宣言・制度設計 - Month 2:パイロット拠点での試行 - Month 3:全社展開・効果測定 - Month 4-6:定着化・継続改善

期待効果: - 障害発生率:月間20回 → 月間5回以下 - 予防的問題発見:月間50件以上 - 顧客解約率:4.2% → 1.5%(業界平均以下) - 従業員エンゲージメント:+40%向上

「重要なのは、技術的問題の多くが組織的問題に起因していることを認識することです。現場の声を活かす文化こそが、真の問題解決につながるのです」

第六章:現場の声の復活――根本原因の解決

8ヶ月後、EuroComm Networks からの報告が届いた。

5Whys分析による組織文化改革の成果:

障害発生率の劇的改善: - 月間障害件数:20件 → 3件(85%削減) - 大規模障害:月間3-4回 → 月間0.2回(95%削減) - 顧客解約率:4.2% → 1.1%(業界トップクラス) - サービス稼働率:97.2% → 99.7%(大幅向上)

現場の声の活用成果: - 早期警告報告:月間52件(予防効果大) - Good Catch Award受賞:月間18件 - 予防的改善提案:月間31件(80%が採用) - 現場からの直接報告:月間8件(重要課題の早期発見)

組織文化の変革効果: - 従業員満足度:3.1/5 → 4.6/5(大幅向上) - 「安心して報告できる」:28% → 89% - 「会社が現場を重視している」:22% → 84% - 離職率:年間18% → 年間6%(正常水準に回復)

5Whys手法の定着: - 全管理職による5Whys研修完了 - 問題発生時の5Whys分析を標準化 - 根本原因対策の実施率:100% - 再発防止効果:95%達成

顧客満足度の向上: - 顧客満足度:3.4/5 → 4.5/5 - サービス信頼性評価:+180%向上 - 契約更新率:68% → 94% - 新規顧客獲得:口コミ効果で+35%増加

予防投資の効果: - 予防的設備投資:年間15億円 - 障害による損失削減:年間45億円 - 投資対効果:300%(大幅な利益貢献) - 技術力評価:業界内で大幅向上

業界地位の変化: - 技術信頼性ランキング:下位 → 上位3位 - 顧客推奨度:業界平均を大幅上回る - 技術者採用:優秀人材が応募増加

ペトルからの手紙には深い感謝と学びが込められていた:

「5Whys分析によって、我々は表面的な技術問題の奥に潜む根本的な組織問題を発見できました。最も重要だったのは、現場の声を聞く文化を構築することでした。技術者が安心して懸念を報告し、予防的な提案ができる環境を作ることで、真の技術的信頼性を実現できました。今では障害は『起きてから対処するもの』ではなく『事前に防ぐもの』という認識が全社に浸透しています」

探偵の視点――根本原因への深い洞察

その夜、事件を振り返りながら私は考えていた。

EuroComm Networks の事例は、現代企業が陥りがちな「表面的問題解決の罠」を明確に示していた。技術的問題として現れる課題の多くは、実は組織的・文化的問題に根ざしている。

5Whysの真価は、「なぜ」を繰り返すことで問題の層を一枚ずつ剥がし、真の根本原因に辿り着けることにある。表面的な症状に対処するだけでは、同じ問題が形を変えて再発する。根っこを断たなければ、真の解決はない。

特に重要なのは、現場の声を活かす組織文化の構築だった。現場には多くの場合、問題の早期発見や予防につながる重要な情報がある。しかし、それを報告しやすい環境がなければ、貴重な情報は埋もれてしまう。

「真の問題解決は、根本原因への深い洞察から始まる」

第十六巻「機動力の探求」の8つ目の事件として、EuroComm の事例は重要な教訓を示した。機動力とは、表面的な症状ではなく根本原因を見極め、組織全体で解決に取り組む能力でもあるのだ。

「問題の真の姿は、表面には現れない。5つの『なぜ』を通じて、初めて根本の真実に辿り着くことができる。そして、その真実に向き合う勇気こそが、真の改善を生み出すのだ」――探偵の手記より

関連ファイル

🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Classified Case Files

STP分析とは何か

ROIとは何か

RICEフレームワークとは何か