ROI事件ファイル No.293|『GrindTech社の静かな崩壊』

📅 2025-11-02 23:00

🕒 読了時間: 16 分

🏷️ DESC

第一章:小さな部署の大きな悲鳴——3人で回す限界

AdNovaのVRIO事件が解決した翌週、今度は埼玉から研磨材メーカーの組織危機に関する相談が届いた。第二十四巻「再現性の証明」の第293話は、感情的な対立を冷静な対話へと変換し、小さな組織に秩序を取り戻す物語である。

「探偵、我々の総務部が崩壊寸前です。3名で経理・情報システム・人事を兼任しています。新しいツールを導入したいのですが、誰も賛成しません。会議では感情的な言い合いになり、何も決まりません」

GrindTech社 の総務部長、川越出身の高橋奈々は疲弊しきった表情でベイカー街221Bを訪れた。彼女の手には、導入検討中のツール資料と、それとは対照的に「検討中断」と記された議事録が握られていた。

「我々は埼玉で工業用研磨材を製造しています。従業員85名の中小企業です。総務部は私を含めて3名。全員が複数の業務を掛け持ちしています。限界なのです」

GrindTech社の総務部崩壊危機: - 設立:1992年(工業用研磨材製造) - 従業員数:85名 - 総務部:3名(部長1名、担当2名) - 担当業務:経理・情報システム・人事・総務 - 労働時間:月平均260時間 - 導入検討ツール:統合業務管理システム - 検討期間:8ヶ月 - 決定状況:中断(対立激化)

高橋の声には深い苦悩があった。

「問題は、3人の意見がバラバラなことです。私はシステム導入を推進したい。しかし、経理担当の佐藤は『今のやり方で十分』と反対します。人事担当の田中は『どちらでもいい』と無関心です。会議のたびに険悪になります」

総務部の内部対立:

高橋(部長)の主張: 「このままでは業務が回らない。システム導入で効率化すべきだ」

佐藤(経理担当)の主張: 「新しいシステムは使いこなせない。今のExcelで問題ない」

田中(人事担当)の主張: 「どちらでもいい。自分の仕事が増えなければ」

直近の会議(第5回)の記録:

高橋:「もう限界です。システムを入れないと、私たちが倒れます」

佐藤:「部長は新しいもの好きだから、そう言うだけでしょう。私たちの負担を考えていない」

高橋:「考えていないって、どういうことですか!」

佐藤:「現場のことを分かっていないという意味です」

田中:「……(沈黙)」

結果:会議決裂、導入検討中断

「もう、どうすればいいのか分かりません。感情的になってしまう自分も嫌です」

第二章:感情という迷路——攻撃でも沈黙でもない第三の道

「高橋さん、現在の会議では、どのような話し方をされているのでしょうか?」

私の問いに、高橋は答えた。

「最初は冷静に説明しようとしています。でも、反対されると感情的になってしまいます。『なぜ分かってくれないのか』と。そして、言い争いになります」

現在のコミュニケーション(感情的): - 高橋:主張 → 反対される → 感情的になる → 攻撃的な言葉 - 佐藤:防御 → 反論 → 対立激化 - 田中:沈黙 → 関与せず - 結果:何も決まらない

私は建設的な対話の重要性を説いた。

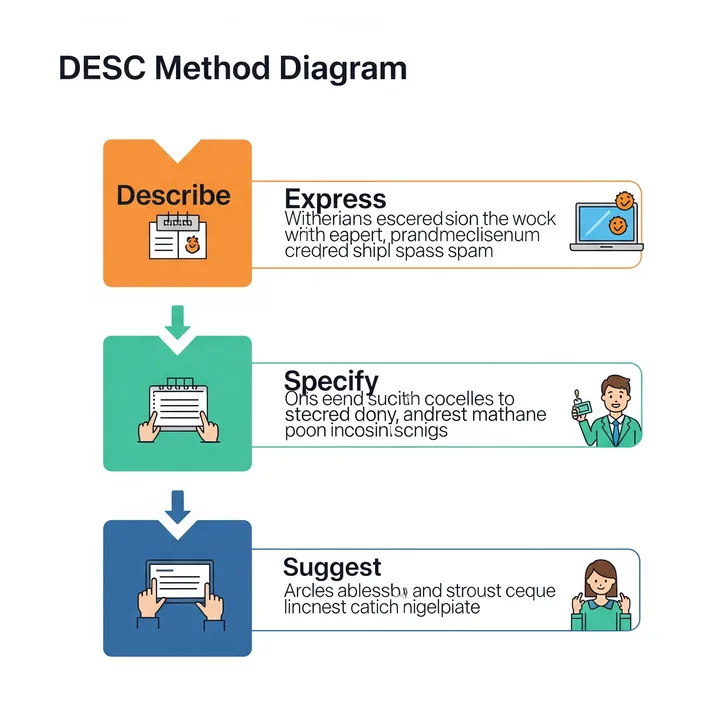

「感情的な対立は、問題を解決しません。DESC法——Describe(描写)、Express(表現)、Specify(提案)、Consequences(結果)。この4つのステップが、感情を攻撃に変えず、対話へと昇華させるのです」

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「感情を武器にするな。DESCで、対話の階段を登れ」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「攻撃は壁を作る。描写は扉を開く。DESCは、心を繋ぐ言葉の技術だ」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「DESC法は対話の科学。事実を描写し、感情を表現し、提案を示し、結果を共有せよ」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「DESC法のフレームワーク」を展開した。

DESC法の4ステップ: 1. Describe(描写):客観的な事実を述べる 2. Express(表現):自分の感情を伝える(Iメッセージ) 3. Specify(提案):具体的な提案をする 4. Consequences(結果):提案の結果を共有する

「高橋さん、DESC法で、総務部に対話を取り戻しましょう」

第三章:言葉の再構築——4つのステップが開く扉

Phase 1:現状のコミュニケーションの可視化

まず、これまでの会議での発言を、DESC法の観点から分析した。

高橋の発言分析:

従来の発言: 「もう限界です。システムを入れないと、私たちが倒れます」

DESC分析: - Describe:なし(事実の描写がない) - Express:「限界」「倒れる」(感情のみ) - Specify:「システムを入れる」(具体性不足) - Consequences:なし(結果の提示がない)

問題点: 感情だけを伝え、事実と具体的提案がない。相手を「説得」しようとして、「対話」になっていない。

Phase 2:DESC法での言い換え訓練(1週間)

高橋、佐藤、田中の3名に、DESC法を学んでもらった。

高橋のDESC訓練:

従来の発言:

「部長は新しいもの好きだから、そう言うだけでしょう」(佐藤からの批判に対して)

→ 感情的反応:「どういうことですか!」

DESC法での言い換え:

D(Describe):事実の描写 「現在、総務部3名の月平均労働時間は260時間です。法定時間を大幅に超えています」

E(Express):感情の表現(Iメッセージ) 「私は、このままでは体調を崩す人が出るのではないかと心配しています」

S(Specify):具体的提案 「統合業務管理システムを導入することで、月40時間の業務削減が可能と試算しています。具体的には、経理の入力作業が20時間、人事の勤怠管理が12時間、その他が8時間削減できます」

C(Consequences):結果の共有 「もし導入すれば、3名全員が月220時間以内で働けるようになります。一方、導入しない場合、現在の労働時間が続き、離職や健康問題のリスクが高まります」

Phase 3:再会議の実施(DESC法適用)

DESC法を学んだ後、改めて会議を開催した。

第6回会議(DESC法適用後):

高橋(部長):

D(描写): 「現状を共有させてください。総務部の月平均労働時間は260時間です。内訳は、経理業務が110時間、人事業務が80時間、情報システムが70時間です」

E(表現): 「私は、皆さんが疲弊していることを感じています。そして、私自身も限界に近いと感じています」

S(提案): 「統合業務管理システムの導入を提案します。具体的には、経理の仕訳入力、人事の勤怠管理、情報システムの問い合わせ対応を自動化・効率化します。初期投資は280万円、月額保守費は12万円です」

C(結果): 「導入すれば、月40時間の削減が見込まれます。3名とも、法定時間内で働けるようになります。導入しない場合、現状が続き、誰かが倒れるリスクがあります」

佐藤(経理担当)の反応:

驚くべきことに、佐藤の態度が変わった。

佐藤: 「……実は、私も疲れています。ただ、新しいシステムを覚えられるか不安でした」

D(描写): 「私は58歳です。これまでExcelで20年やってきました」

E(表現): 「新しいシステムを覚える自信がなく、不安です」

S(提案): 「もし導入するなら、丁寧な研修と、最初の3ヶ月はサポート体制を充実させてほしいです」

C(結果): 「それがあれば、挑戦してみたいと思います」

田中(人事担当)も変化:

田中: 「私も、正直に話します」

D(描写): 「私は、会議で意見を言うことが苦手です。対立するのが怖くて、黙っていました」

E(表現): 「でも、このままでは良くないと感じています」

S(提案): 「システム導入に賛成です。ただ、決定プロセスに、もっと私たちの意見を反映させてほしいです」

C(結果): 「そうすれば、前向きに協力できます」

会議の結果:

- 全員がシステム導入に合意

- 条件:研修体制の充実、段階的な移行

- 期限:3ヶ月後に本格稼働

会議後、高橋は涙を流した。

「8ヶ月、対立していました。でも、DESC法で話したら、10分で合意できました。私たちは、言葉を知らなかっただけなのですね」

第四章:秩序の回復——対話が組織を再生させる

6ヶ月後の成果:

システム導入と、DESC法による対話文化の定着:

労働時間の改善: - 月平均労働時間:260時間 → 205時間(21%削減) - 残業:月平均100時間 → 45時間

組織の変化: - 総務部の雰囲気:「険悪」→「協力的」 - 会議の質:「対立」→「建設的な議論」 - 離職リスク:「高」→「低」

DESC法の浸透: - 総務部以外にも展開 - 全社研修で実施 - 社内コミュニケーション満足度:3.2 → 4.5

高橋からの手紙:

「DESC法は、単なる話し方の技術ではありませんでした。相手を尊重し、自分を大切にし、共に解決策を探す。そういう姿勢そのものだと気づきました。

佐藤さんの『不安』、田中さんの『恐怖』。それを知らずに、私は一方的に推進しようとしていました。DESC法によって、初めて彼らの本音が見えました。

今では、総務部は会社で最も風通しの良い部署だと言われます」

第五章:探偵の診断——言葉が組織を作る

その夜、対話の力について考察した。

DESC法の真価は、謙虚さにある。

自分の意見を押し通すのではなく、まず事実を描写する。感情を攻撃に変えず、Iメッセージで表現する。そして、具体的な提案と、その結果を共有する。

小さな総務部の対立は、言葉の技術で解決した。感情的な言い争いは、DESC法という構造を与えることで、建設的な対話に変わった。

「言葉は武器にも、架け橋にもなる。使い方次第で、組織は崩壊もするし、再生もする」

次なる事件もまた、DESC法が組織に秩序を取り戻す瞬間を描くことになるだろう。

「感情を攻撃にするな。DESC法で対話に変えよ。事実を描写し、気持ちを伝え、提案を示し、未来を共有せよ」——探偵の手記より

関連ファイル

あなたのビジネス課題、Kindle Unlimitedで解決!

月額980円で200万冊以上の本が読み放題。

ROI探偵事務所の最新作も今すぐ読めます!

※対象となる方のみ無料で体験できます