ROI事件ファイル No.300|『EcoWaste社の混乱からの脱出』

📅 2025-11-06 11:00

🕒 読了時間: 19 分

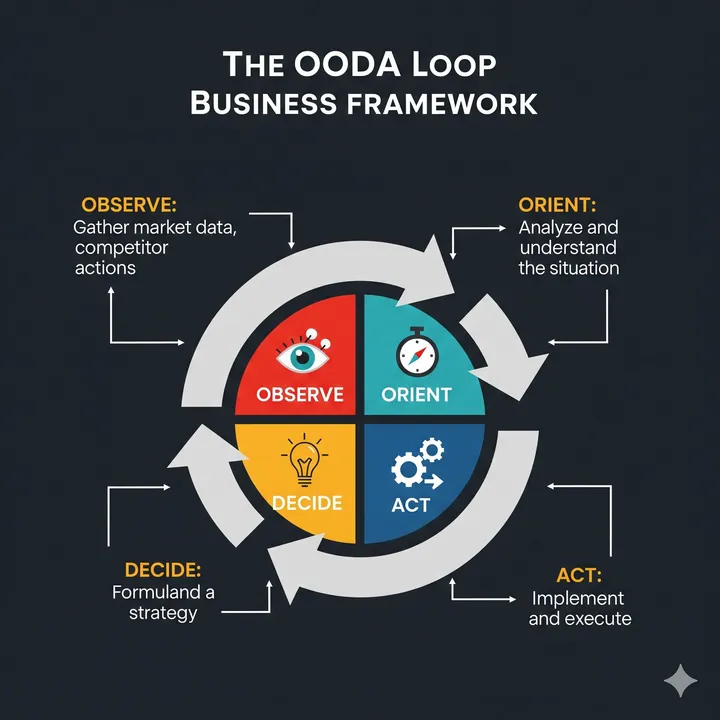

🏷️ OODA

第一章:新システムという悪夢——理想と現実の乖離

MetalixのPPM事件が解決した翌週、今度は千葉から廃棄物処理企業のシステム運用に関する相談が届いた。第二十四巻「再現性の証明」の最終話となる第300話は、完璧な計画ではなく、現場に寄り添う適応力が混乱を収束させる物語である。

「探偵、新しいワークフローシステムを導入しました。3ヶ月前です。しかし、現場は大混乱です。『使えない』『複雑すぎる』というクレームが毎日届きます。改修の依頼は50件を超えました。もう、どこから手をつければいいのか……」

EcoWaste社 の情報システム課長、千葉出身の山本真司は疲弊しきった表情でベイカー街221Bを訪れた。彼の手には、システムのマニュアルと、それとは対照的に「改修依頼」と書かれた膨大な付箋が貼られたホワイトボードの写真が握られていた。

「我々は千葉で産業廃棄物の収集・処理を行っています。収集スタッフ45名、処理施設のオペレーター28名。2025年3月、業務フローを効率化するために新システムを導入しました。しかし、現場は使いこなせていません」

EcoWaste社のシステム導入後混乱: - 設立:2008年(産業廃棄物処理) - 年間売上:18億円 - 従業員数:73名 - 新システム:2025年3月稼働開始 - 導入コスト:4,200万円 - 現状:利用率35%(65%が旧方式併用) - 改修依頼:52件(3ヶ月間) - 保守・改修コスト:月平均180万円(想定の3倍)

山本の声には深い後悔があった。

「導入前は完璧に見えました。ベンダーのデモも素晴らしかった。『これで効率化できる』と確信しました。でも、現場に入れた途端、全てが狂いました。スタッフは『前の方が良かった』と言います。改修依頼は毎日増えます。もう、何が正解なのか分かりません」

典型的な混乱事例:

収集スタッフの悲鳴: 「タブレットに表示される収集ルートが、実際の道路と違います。細い路地を大型トラックで通れと指示されます。現場で毎回、手動で修正しています。これなら、紙の地図の方が早かった」

処理施設オペレーターの悲鳴: 「処理記録の入力画面が複雑です。以前は3項目だけでしたが、今は12項目。しかも、必須項目が多すぎて、分からない項目は『不明』と入力しています。データの意味がない」

事務スタッフの悲鳴: 「システムが重くて、画面の切り替えに10秒かかります。1日に200件の伝票を処理するので、待ち時間だけで30分。旧システムは2秒でした」

改修依頼の一部(52件中): 1. 収集ルートの地図を実際の道路に合わせる 2. 処理記録の入力項目を減らす 3. 画面の表示速度を改善 4. 必須項目を見直す 5. スマホでも使えるようにする ... (以下47件)

「ベンダーは『仕様通りです』と言います。でも、現場は『使えない』と言います。全ての改修に対応する予算も時間もありません」

第二章:計画の限界——不確実な現場は、適応で制す

「山本さん、導入前の要件定義は、どのように行われたのでしょうか?」

私の問いに、山本は答えた。

「綿密に行いました。半年かけて、現場にヒアリングし、要件を洗い出しました。ベンダーと何度も打ち合わせをしました。完璧な計画だったはずなのですが……」

導入前のアプローチ(計画重視型): - 要件定義:6ヶ月 - 開発期間:9ヶ月 - テスト:2ヶ月 - 前提:「完璧な計画を作れば成功する」 - 結果:現場の実態と乖離

私は適応的アプローチの重要性を説いた。

「完璧な計画は、稼働後の現実の前に崩れます。OODA——Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(決断)、Act(行動)。計画ではなく、現場を観察し、即座に適応する。この高速ループが、混乱を秩序に変えるのです」

⬜️ ChatGPT|構想の触媒

「計画は現場で崩れる。OODAで、観察し、判断し、即座に動け」

🟧 Claude|物語の錬金術師

「完璧な設計図は幻想。現場は予測不能。適応だけが、混乱を収束させる」

🟦 Gemini|理性の羅針盤

「OODAは即応の技術。観察・判断・決断・行動を高速で回し、現実に追従せよ」

3人のメンバーが分析を開始した。Geminiがホワイトボードに「OODA ループのフレームワーク」を展開した。

OODAループの4ステップ: 1. Observe(観察):現場の実態を観察 2. Orient(状況判断):情報を分析し、状況を判断 3. Decide(決断):次の行動を決断 4. Act(行動):即座に実行

「山山さん、EcoWasteのシステム混乱を、OODAループで収束させましょう」

第三章:現場への降下——観察が明かす52の真実

Phase 1:Observe(観察) - 1週間

山本自身が現場に入り、徹底的に観察した。

収集現場(トラック同乗、3日間):

観察1:収集ルートの問題 - システムが示すルート:最短距離で計算 - 現実:最短ルートは一方通行・高さ制限で通行不可 - スタッフの行動:毎回、手動で迂回ルートを探す - 所要時間:1日平均+45分

観察2:タブレットの操作性 - システム:画面が小さく、文字が読みにくい - 現実:トラック運転中、助手席で操作(揺れる) - スタッフの行動:誤タップ多発、イライラ - 本音:「紙の方が見やすかった」

処理施設(オペレーター作業観察、2日間):

観察3:入力項目の問題 - システム:12項目の詳細記録(理想は正確なデータ) - 現実:オペレーターは廃棄物の種類を目視判断、詳細不明 - スタッフの行動:分からない項目は「不明」と入力 - 結果:データが不正確で、分析に使えない

観察4:画面の重さ - システム:高機能、多機能 - 現実:処理施設のタブレットは3年前の旧型 - スタッフの行動:画面切り替えのたびに10秒待つ - 本音:「イライラして、入力を省略してしまう」

事務所(伝票処理観察、2日間):

観察5:承認フローの問題 - システム:3段階承認(担当→課長→部長) - 現実:課長・部長が外出中で承認が遅延 - スタッフの行動:承認待ちで作業停止 - 本音:「以前は担当者の判断で処理できたのに」

Phase 2:Orient(状況判断) - 2日間

観察結果を分析し、優先順位をつけた。

52件の改修依頼を3つに分類:

緊急(業務停止につながる): 1. 収集ルートの修正:通行不可ルートの削除(10件) 2. 画面の表示速度改善:タブレット対応(8件) 3. 承認フローの簡略化:担当者権限拡大(6件)

重要(効率低下): 4. 入力項目の削減:必須項目を3つに絞る(12件) 5. タブレットのUI改善:文字サイズ拡大(9件)

改善(あれば良い): 6. その他の機能追加(7件)

判断: 52件全てに対応するのではなく、緊急・重要に絞る。

Phase 3:Decide(決断) - 1日

優先度の高い改修を即座に決断した。

第1回改修(緊急対応): - 対象:緊急24件 - 期間:2週間 - 費用:280万円 - 方針:「現場が今日から使える」状態を目指す

Phase 4:Act(行動) - 2週間

決断を即座に実行した。

改修内容:

1. 収集ルートの修正(1週間): - システムのルートデータを、実際の道路状況に修正 - 一方通行・高さ制限・幅員制限を反映 - 現場スタッフと一緒に、実走して確認

2. 画面表示速度の改善(1週間): - タブレットのスペックに合わせて、画面を軽量化 - 不要な画像・アニメーションを削除 - 表示速度:10秒 → 2秒

3. 承認フローの簡略化(3日): - 担当者に一定額(30万円以下)の決裁権限を付与 - 課長・部長の承認は事後報告に変更

第四章:高速ループの連鎖——2週間ごとの適応

第1回改修後の成果(2週間後):

利用率: - 35% → 68%(+33ポイント)

現場の声: - 収集スタッフ:「ルートが正確になった。迷わない」 - オペレーター:「画面が速くなって、ストレスが減った」 - 事務スタッフ:「承認待ちがなくなった」

しかし、まだ不満は残っていた。

第2回OODAループ(2週間後):

Observe: - 利用率は上がったが、まだ32%が旧方式併用 - 新たな観察:入力項目が多すぎる、という声が目立つ

Orient: - 入力項目12個のうち、実際に使われているのは4個 - 残り8個は「不明」「その他」で埋められている

Decide: - 入力項目を4個に削減 - 詳細データは、必要に応じて後から追加可能に

Act(1週間): - 入力画面を簡素化 - 必須項目:4個のみ

成果: - 入力時間:1件あたり5分 → 1.5分(70%削減) - 利用率:68% → 85%

第3回OODAループ(4週間後):

Observe: - タブレットのタッチ操作ミスが多い(トラックの揺れ) - 音声入力を希望する声

Orient: - スタッフの平均年齢:48歳 - タッチ操作より、音声入力の方が楽

Decide: - 音声入力機能を追加

Act(2週間): - 「牛乳パック、50kg」と話すだけで入力完了

成果: - 利用率:85% → 96% - 収集スタッフの満足度:3.2 → 4.6

第4回OODAループ(6週間後):

Observe: - システムは安定、大きな不満なし - しかし、データ分析機能が使われていない

Orient: - 管理職が「何を分析すればいいか分からない」 - データはあるが、活用されていない

Decide: - 月次レポートの自動生成機能を追加

Act(2週間): - 収集効率、処理量、コスト等を自動でグラフ化

成果: - データ活用:ゼロ → 月次会議で活用 - 経営判断の精度向上

第五章:探偵の診断——第二十四巻の完結、再現性という旅路

6ヶ月後の最終成果:

利用率: - 35% → 98%

業務効率: - 収集業務:1日あたり+2.5時間の効率化 - 処理記録:入力時間70%削減 - 伝票処理:承認待ち時間ゼロ

コスト: - 改修費用(6ヶ月):累計820万円 - 効率化による削減:月間320万円 - 投資回収期間:2.6ヶ月

組織の変化: - システム部門:「計画者」→「伴走者」 - 現場スタッフ:「反発」→「協力」 - 2週間ごとのOODAレビュー会議が定例化

その夜、ホームズは第二十四巻を振り返った。

「山本さん、OODAの本質は『謙虚さ』です。我々は未来を完全に予測できません。完璧な計画など存在しません。だから、観察し、判断し、決断し、行動する。そして、また観察する。この高速ループだけが、不確実な現場を制するのです」

第二十四巻「再現性の証明」、ここに完結。

5WHYS、VRIO、DESC、EMPATHY、4P、ロジックツリー、KPT、BSC、PPM、そしてOODA。

10の事件を通じて、我々は再び一つの真理を確認した。

ビジネスの成功は、再現可能である。

問題には構造がある。その構造を見抜くフレームワークがある。そして、そのフレームワークを使いこなせば、誰もが同じ成果を再現できる。

第二十四巻で学んだ10のフレームワークは、それぞれが異なる問題に対応する。しかし、全てに共通するのは「構造化」だ。

混沌を構造化し、問題を要素に分解し、因果関係を明らかにする。そして、適切な手を打つ。

「再現性とは、混沌を秩序に変える技術だ。そして、その技術は誰もが習得できる」

第二十四巻、ここに完結。

しかし、探偵の旅は終わらない。次なる巻では、さらに深い再現性の領域へと足を踏み入れることになるだろう。

「完璧な計画は幻想。現場を観察し、即座に適応せよ。OODAの高速ループだけが、不確実な世界を制する」——探偵の手記より

— 第二十四巻「再現性の証明」完 —

関連ファイル

🎖️ Top 3 Weekly Ranking of Classified Case Files

RICEフレームワークとは何か

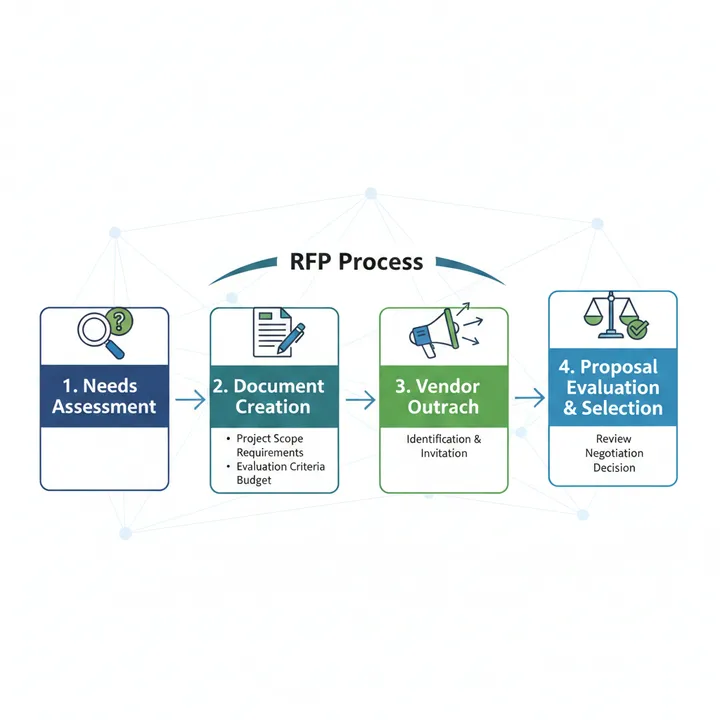

RFPとは何か

STP分析とは何か